グーグル・クラウド・ジャパンは先日、サーバレスコンテナ実行環境「Cloud Run」に関する記者説明会を開催した。説明会では、イオンリテールにおけるCloud Runの導入事例が紹介された。

サーバレスコンテナ実行環境「Cloud Run」とは

Cloud RunはKnative API互換のサバレスコンテナであり、サーバレスのアジリティをコンテナ化したアプリケーション。KnativeはKubernetes上にサーバレス環境を実現するOSS(オープンソースソフトウェア)。

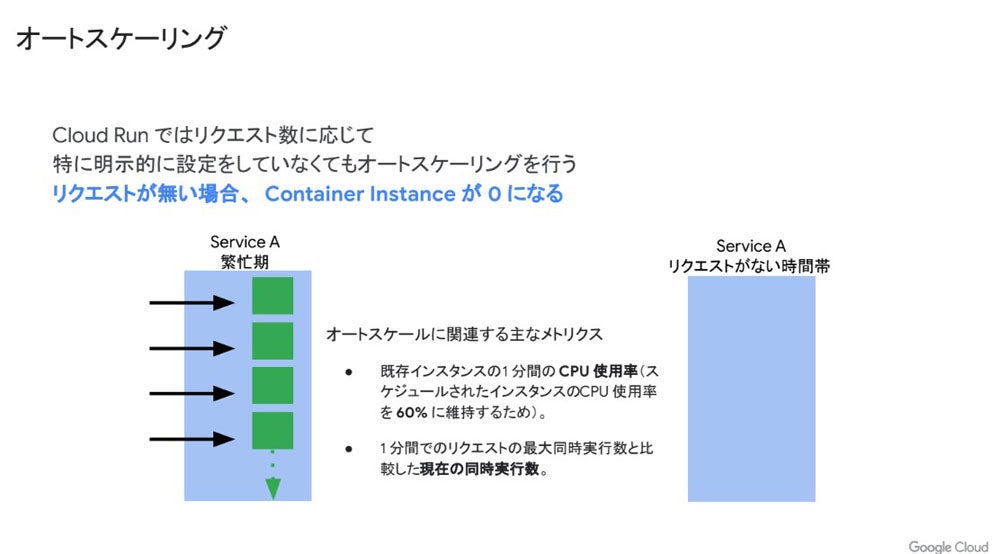

主な特徴として、高速なデプロイ、サーバレスネイティブ、高いポータビリティといった特徴を持つ。管理するサーバがないためコードに集中できることに加え、言語やライブラリの制約がないほか、リクエスト数に応じて特に明示的に設定をしていなくてもオートスケーリングを行い、リクエストがない場合はコンテナインスタンスはゼロになる。

また、最大同時実行数は値を1~1000まで設定できるため、1つのコンテナインスタンスで同時に複数のリクエストを処理することを可能としている。さらに、デフォルトではHTTPリクエスト処理中のみCPUが割り当てされるが、常時CPUを割り当てることでHTTPリクエストがない状況でもバックグラウンドタスクなどの処理ができるという。

LTVの最大化を重視するイオンリテールのデータ分析プラットフォーム

このような特徴を持つCloud Runだが、イオンリテールではどのような活用を見出したのだろうか。同社 デジタル戦略部 データソリューションチーム マネージャーの今井賢一氏は「Cloud Runを使った顧客データ分析プラットフォームの開発」と題し、同社における導入事例を解説した。

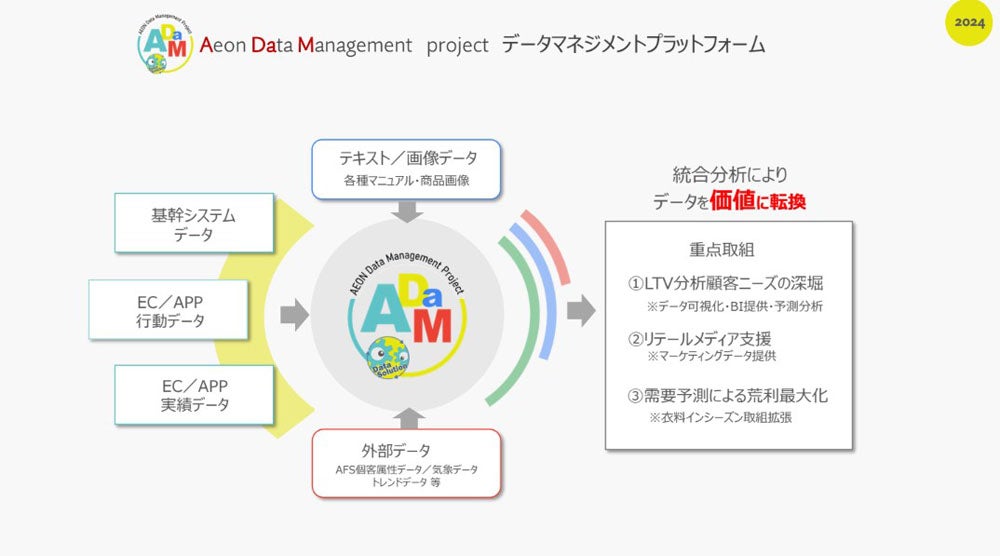

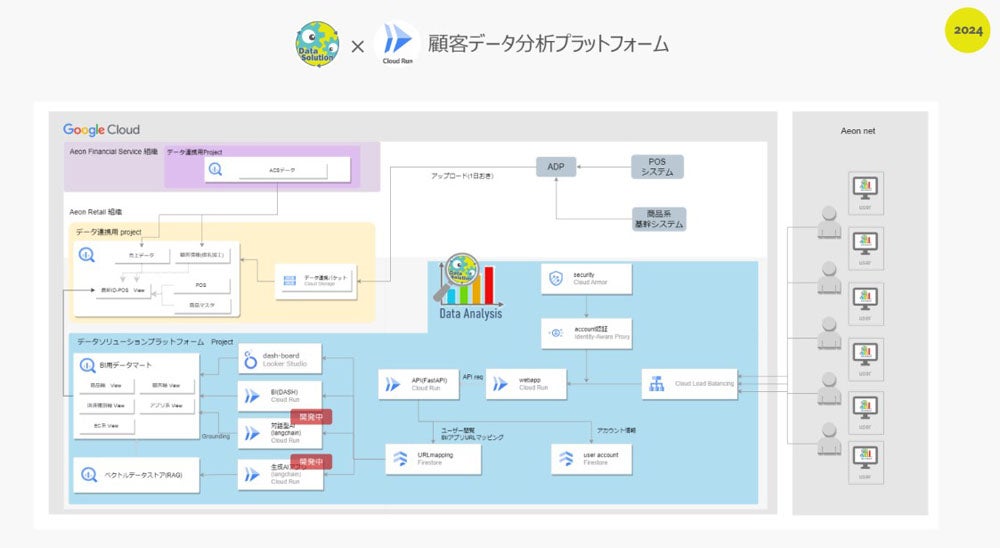

今井氏が所属するデータソリューションのチーム2022年に5人で設立し、現在は13人のメンバーが所属している。活動領域の1つとしてデータマネジメントプラットフォーム「Aeon Data Management(ADaM)」を内製で構築。

基幹システムデータやEC/アプリケーションの行動データおよび実績データ、各種マニュアル・商品画像といったテキスト/画像データ、顧客属性データをはじめとした外部データを統合的に分析することで、データを価値に転換する方針としている。

特に、同社のデータ分析基盤は「LTV(顧客生涯価値)の最大化」に重きを置いており、今井氏はその理由を「これまでは一度の購買の最大化が主な目的になっていたものの、どのような人が何を購入しているのかといった長期的な視野でどの程度の売り上げになったのかということを把握するため」と説明する。

同社は、LTVの最大化に向けて3段階を想定し、ファーストステップがデータの可視化、セカンドステップがOne to Oneマーケティングに向けた配信の自動化と機械学習による予測分析・効果測定、サードステップは生成AIプロダクトの開発とプロンプト精度の向上による分析示唆の自動抽出を計画。

ファーストステップのデータの可視化に向けて、同社ではマーケティングに「Locker Stuido」、EC系は「Python Dash」、店舗分析はBI(ビジネスインテリジェンス)、ダウンローダー、対話型AIといった具合だ。

データ可視化に向けた課題とは?

しかし、データの可視化を進めるにつれ、BIツールからフルスクラッチBI、ダウンローダーと多くのフォーマットが混在していたことに加え、決定的なこととして開発者はアプリケーションの開発に専念したいものの、サーバの知識不足が課題になっていた。

開発者は大規模ユーザーへの対処やDocker、Python、YAMLといった知識がないとデプロイできないなど開発に対する経験とスキルに不安を抱えていた。また、アカウント・運用管理者は閲覧権限の範囲の把握や多くのアカウントの存在をはじめ、管理が煩雑になっていたほか、店舗担当者は見たい情報にすぐに対応してもらえなかったり、さまざまなBIやアプリのインタフェースが違ったりするなど混乱を招いていたという。

こうした状況のため、同社ではサーバのセットアップや柔軟にスケールできる環境、実行された分だけのコストの把握などの実現を目指したが、サーバにデプロイするためのスキルに多くの学習コストがかかる可能性があった。

そこで、同社はCloud Runの採用と、開発の内製化を目指す企業や組織に向けたプログラム「Tech Acceleration Program(TAP)」を活用することにした。

イオンリテールにおけるCloud Run採用の決め手

今井氏は採用に至った背景について「本来であれば顧客データの分析に時間を使いたかったため、サーバの管理に時間をかけることは避けたかった」と話すとともに、Cloud Runの利点でもあるオートスケーリングが影響を与えたようだ。

同氏は「Cloud Runは複雑で時間のかかるサーバ管理設定の煩わしさを解消し、大量のトラフィックにも迅速に対応できるにも関わらずゼロスケールアウトも可能でコスト効率が高いと感じた。開発者はユーザーのニーズに応え、運用上の課題を改善するなど、より本質的な作業に専念できると考えた」と振り返る。

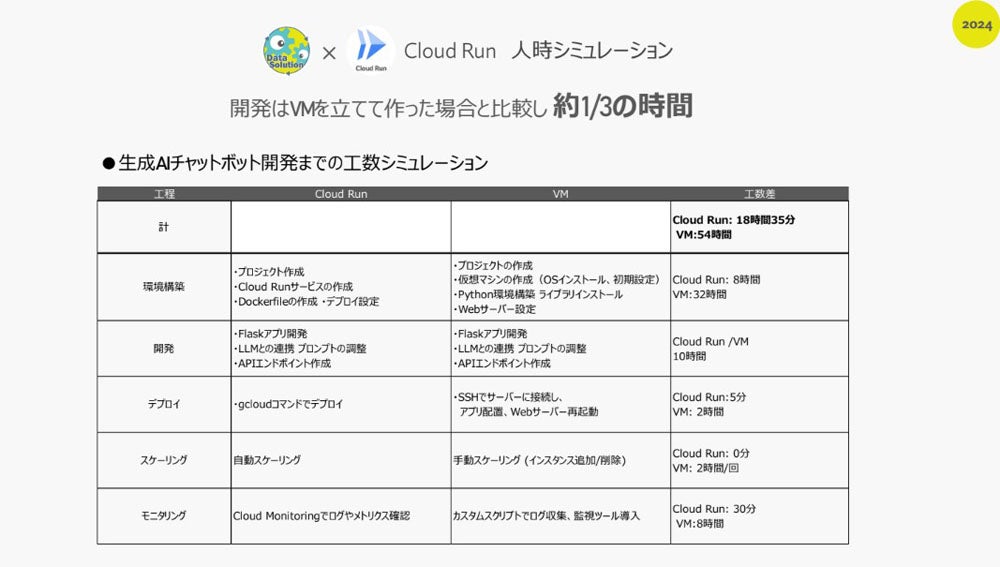

Cloud Runの採用にあたり、同社では人的、コスト両方のシミュレーションをVM(仮想マシン)と比較しながら実施した。人的シミュレーションでは、生成AIチャットボットまでの工数として環境構築から開発、デプロイ、スケーリング、モニタリングの工程をシミュレーションし、VMの場合は全工程に54時間を要したが、Cloud Runではその3分の1となる18時間35分で完了した。

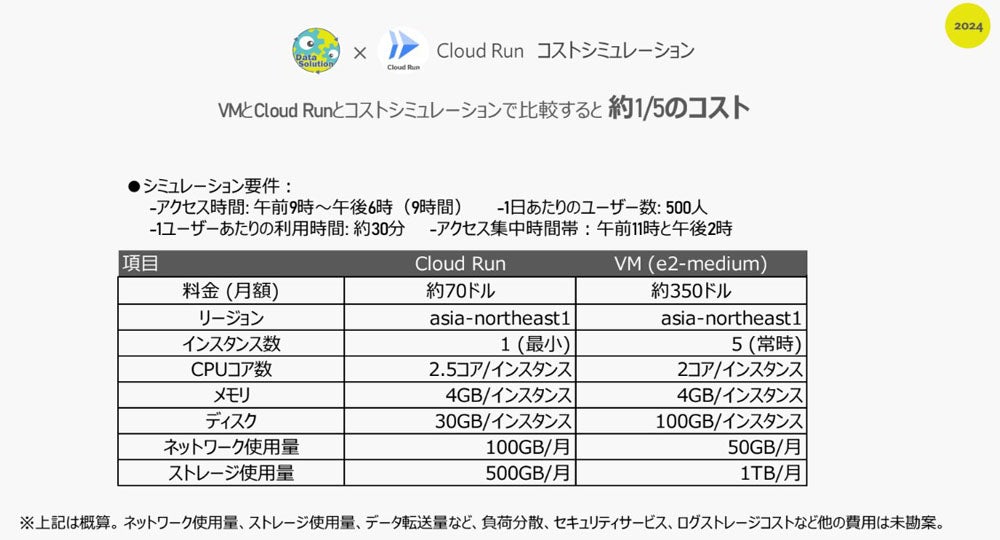

一方、コストシミュレーションでは要件として、アクセス時間が9時~18時の9時間、1日あたりのユーザー数500人、1ユーザーあたりの利用時間が約30分、アクセス集中時間帯を11時~14時とした。結果として料金はCloud Runが70ドル、VMが350ドルとCloud Runの方がVMと比較して5分の1のコストとなった。

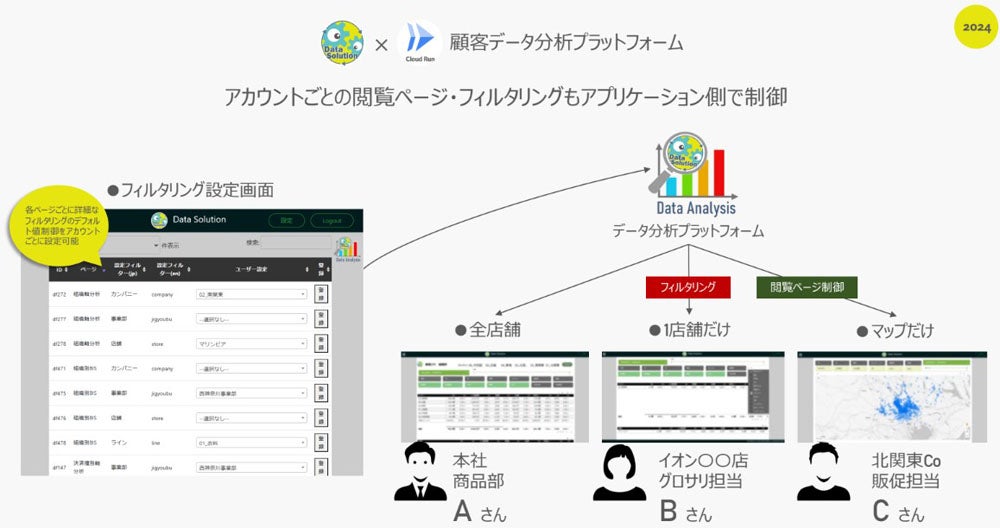

1年程かけて現在、データ分析基盤には数千万にも及ぶPOSデータや会員データなどの取り込みが完了している。今井氏は「LTV分析を行う元データがあったとしても、多数の従業員が接続することやアカウントごとに閲覧権限の変更、フィルタリング制御など、巨大なデータを誰もが簡単かつスピーディに活用するにはさまざまな課題がある。多種にわたるWebアプリケーションやBIツールを統合するデータ分析プラットフォームをCloud Runで構築することで解決できた」という。

こうしたデータ分析プラットフォームの構築により、同社では共通のダッシュボード上でアカウントごとの閲覧ページ・フィルタリングをアプリケーション側で制御することを可能としている。

データ分析プラットフォームは今年度中に従業員1000人への提供を予定し、現状ではテスト段階として研修を通じて部長職50人に展開。

すでに事例として、エリア別の売り上げを分析して有効なエリアを選定したチラシ効果の向上や、単品別購入年代層の分析で商品がターゲットに刺さっているのか、来店率にどのように影響したかといったことが把握できているとのことだ。

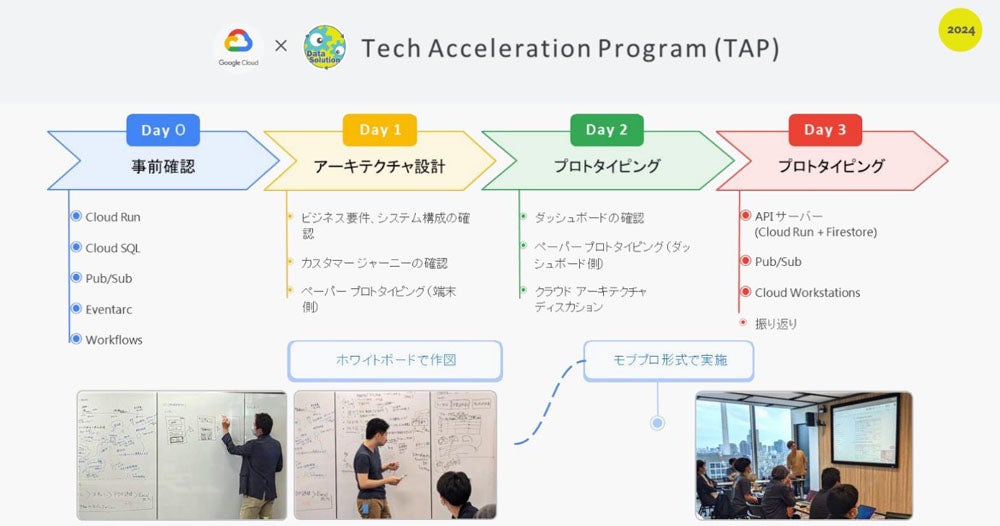

一方、TAPによる支援も大きく、Google Cloudのエンジニアとともに4日間の合宿形式でアセスメント&計画から関連サービスの紹介、アーキテクチャ設計、プロトタイピングまでを実施。

同氏は「実際にプロダクトを作るというよりは不明点をフォローしてもらい、当社のチームが自走できるように支援を受けた。TAPによりCloud Runの利用するという発想を得ており、われわれのような非エンジニアにとっては非常に有用なプログラムだった」と話す。

非エンジニアがクラウド活用のスキルを獲得

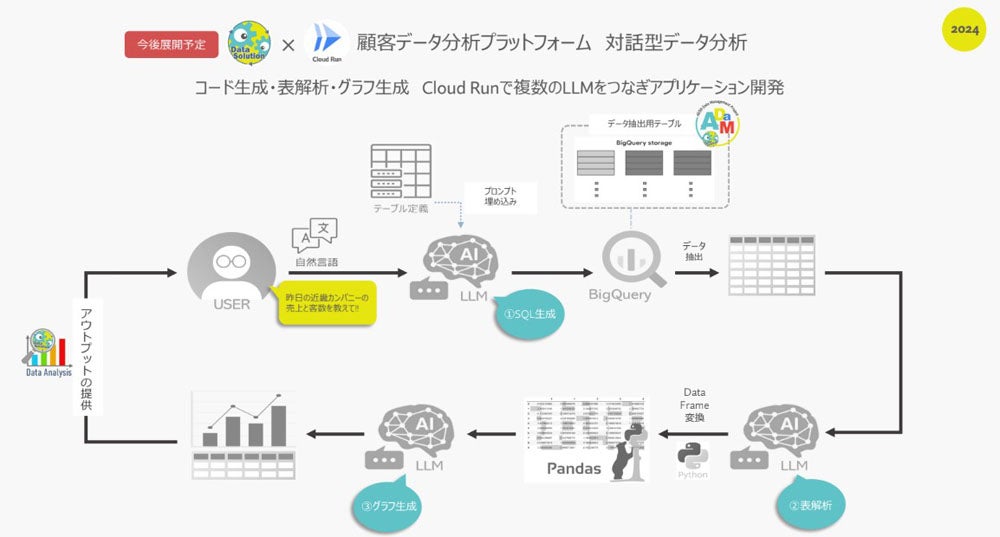

今後、データ分析プラットフォームの発展を計画し、まずはCloud Runで複数のLLM(大規模言語モデル)をつなぎ、対話でのデータ抽出やグラフ表示などアプリケーションの開発を進めていく。

今井氏は「従業員の中にはダッシュボードの扱いに不慣れな人も多いため、最終的に対話による分析ができる環境を構築することで、誰もが簡単にデータを活用可能とし、より本質に近いデータの民主化を実現できると考えている。生成AIのプロダクトはCloud Runを活用することで、いち早くチャットボットなどのシステムのPoC(概念実証)を進められることから、ユーザーからのFAQのフィードバックでRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)精度の向上をスピーディに実現できる」と説く。

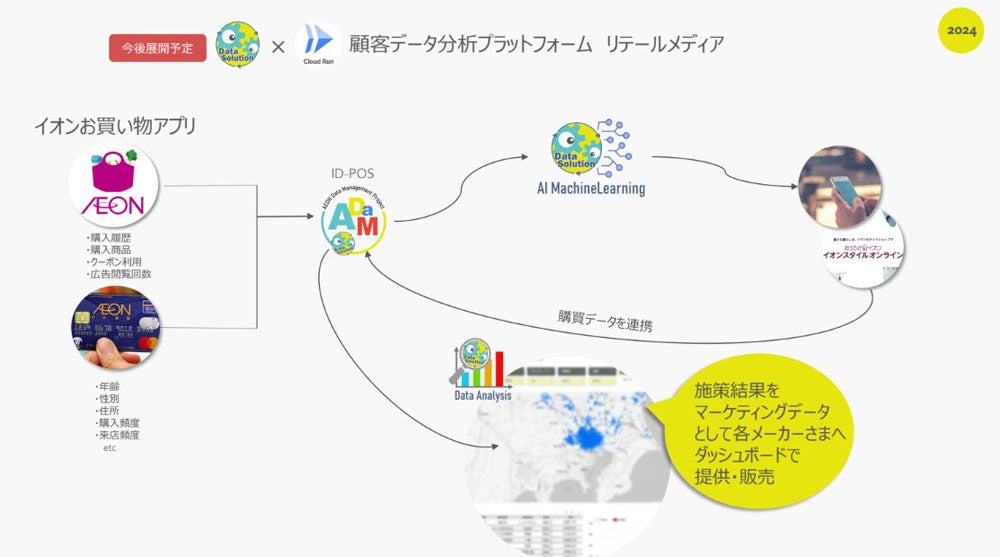

また、リテールメディアの取り組みを拡大できる施策としてメーカーに対してもデータ分析プラットフォームをCloud Runで構築し、提供していくことを予定。例えば「イオンお買い物アプリ」に広告を出稿しているメーカーの商品に対し、新規、既存、離脱のユーザーの割合がどの程度で存在しているのかといったデータの提供を想定している。

最後に、同氏は「われわれのチームは数年前まで非エンジニア人材だったが、Cloud Runを活用することでスピーディに効果の高いプロダクトを開発できている。これからもクラウド活用のスキルを高めつつ、Cloud Runと組み合わせて効果の高い取り組みを進めていく」と述べ、プレゼンテーションを結んだ。