東京大学(東大)、東北大学、茨城大学は9月13日、バンド構造が温度変化する磁性金属において、低温領域で自由に動き回る電子が存在しないバンド構造を持つ物質「近藤絶縁体」の一種である「12ホウ化イッテルビウム」(YbB12)の磁場下の比熱が、9T以上の磁場領域において連続する二重ピーク構造を有することを発見し、「電荷を持たない中性フェルミ粒子」という新粒子が存在することが示されたと共同で発表した。

同成果は、東大 物性研究所のツォウ・ヤン特任研究員、同・小濱芳允准教授、東北大 金属材料研究所の木俣基准教授、茨城大大学院 理工学研究科/基礎自然科学野の伊賀文俊教授、フランス原子力庁クリストフ・マーセナー教授、米・コーネル大学のデバンジャン・チョードゥリー准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

金属の性質の1つに、金属内を自由に動きまわる電子が荷電粒子(電荷を持つフェルミ粒子)であるため、磁場に影響を受けることが要因となり、電気抵抗、磁化、比熱などの物性量が振動する現象の「量子振動」がある。このことは、当然ながら自由に動きまわる電子を持たない絶縁体には関係の無い現象と思われるが、絶縁体の一種であるYbB12では、35T以上という強磁場領域において量子振動現象が報告されている。

その説明として、電子とは異なる「電荷を持たない中性フェルミ粒子」という新粒子が存在し、その粒子が量子振動現象を起こしているとする考えが提案されていた。なおフェルミ粒子とは、一般的にクォーク、その複合粒子である陽子や中性子、さらにはレプトン(軽粒子)の仲間である電子やニュートリノなど、物質を構成する粒子の仲間ことをいう(正確にはディラック定数の半整数倍の角運動量を持つ粒子のこと)。

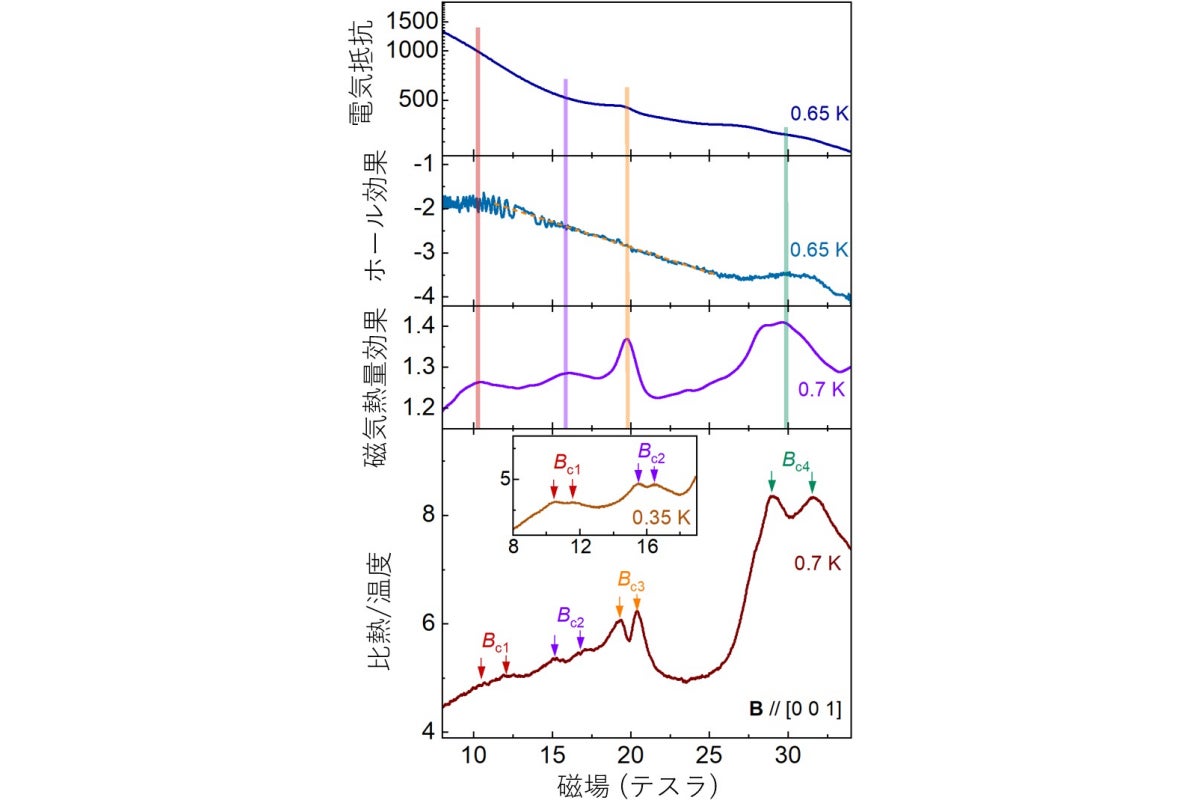

しかし近年の研究によって、YbB12は35T以上で金属と同様に自由に動き回る電子の存在が確認されたことから、量子振動現象の起源が、自由に動き回る金属的な電子なのか、それとも未発見の中性フェルミ粒子なのか決着していなかったという。そこで研究チームは今回、YbB12の電気抵抗、ホール抵抗、磁気熱量効果、比熱を強磁場領域で測定することにしたとする。

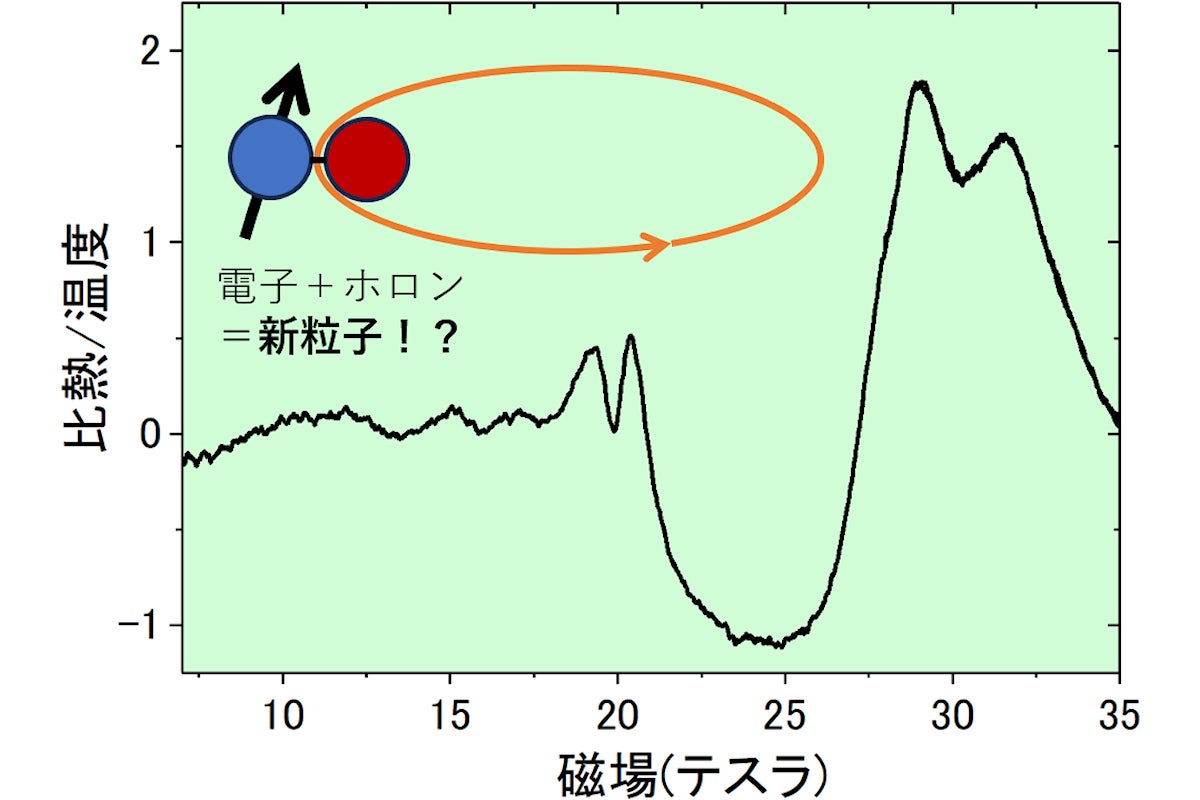

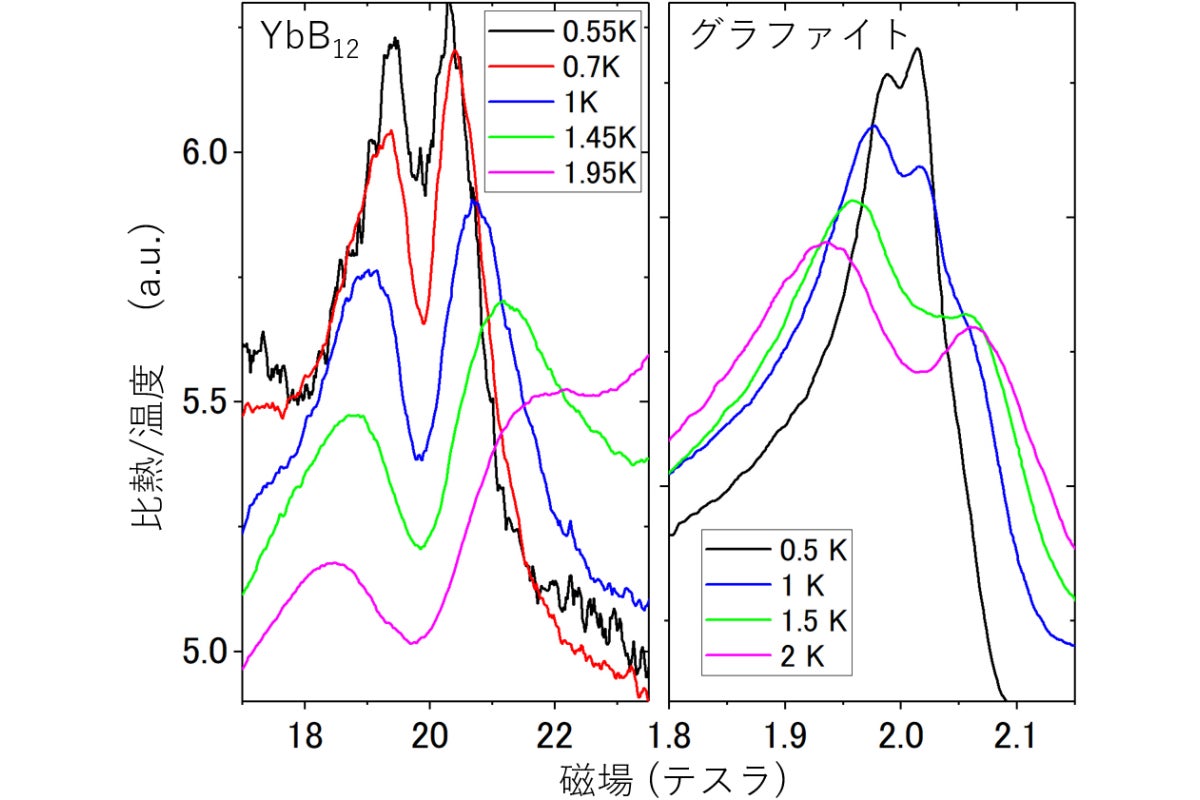

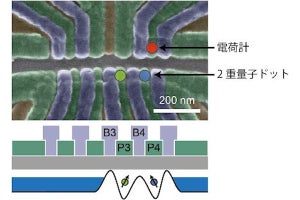

まず20T以下の磁場領域では、電子に敏感な電気抵抗とホール抵抗は異常を示さないことから、YbB12の低磁場領域では、自由に動く金属的な電子が存在しないことが示されているとした。その一方で、電子に加えて中性フェルミ粒子も検出可能な磁気熱量効果や比熱は、9Tという、より低い磁場領域から35Tまで異常を示したとした。特に比熱は、フェルミ粒子の量子化現象により引き起こされると考えられる特徴的な二重ピーク構造を有していたという。20T以下の金属的な電子を持たない磁場領域でもこの二重ピーク構造が観測されたため、YbB12では「電荷を持たない中性フェルミ粒子」という新粒子が磁場下で存在することが示されたとする。

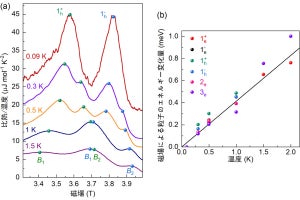

-

YbB12の磁場下物性。電気抵抗、ホール効果、磁気熱量効果、比熱の磁場変化。電気抵抗・ホール効果は電子の運動に敏感であり、磁気熱量効果・比熱は電子のみならずさまざまなフェルミ粒子を検出可能。9Tまでの低磁場領域で磁気熱量効果、比熱には4つの異常が観測され、そのすべてにおいて比熱は二重ピーク構造を示した(出所:共同プレスリリースPDF)

今回の研究において得られた比熱および磁気熱量効果のデータは、「ホロン」と電子が結合した中性フェルミ粒子を考慮したモデルで再現可能であることがわかっているとする。なおホロンとは、電荷の自由度を持つが、スピンを持たず「ボース粒子」(光子やグルーオンなど、相互作用を媒介する粒子の仲間)として振る舞う荷電粒子のこと。今回提案される理論においは、ホロンは電子と結合することで電荷が打ち消しあって中性となり、その一方で角運動量は半整数倍となるので中性のフェルミ粒子になると想定されるという。今回の成果は、中性フェルミ粒子の形成メカニズム解明にも寄与することが見込まれるとした。

また、探索が容易な低磁場領域で中性フェルミ粒子の量子化現象が観測されたことで、この新粒子に関する研究活動の活性化が予想されるとする。今回の研究を契機として、近藤絶縁体における中性フェルミ粒子の理解が飛躍的に進むことが期待されるとしている。