アマゾン ウェブ サービス(AWS)ジャパンはこのほど、金融領域における生成AIの業務アプリケーションへの組み込み事例に関する説明会を開催した。金融領域は、同社が注力している業界の一つで、イ「ンフラプロバイダーから金融ビジネス変革の戦略パートナーへ」を戦略として掲げている。

説明会には、野村総合研究所(NRI)、インテックなど5社が、自社のアプリケーションにおいて、どのように生成AIを組み込んでいるかを説明した。

金融領域における生成AI活用のトレンドとは

AWSジャパン 金融事業開発 本部長の飯田哲夫氏は、金融領域では、生成AIに関しても顧客課題を起点としたビジネス変革支援のアプローチをとると説明した。

飯田氏は、金融領域における生成AI活用のトレンドとして、以下3点を挙げた。金融領域において、ユーザーは生成AIを意識せずに活用する状況にあるという。

- 検証フェーズからプロダクションフェーズへの移行、一般的なユースケースから業界特化のユースケースへの広がり

- 組織内データを活用したRAG(Retrieval-Augmented Generation )、ファインチューニング、プロンプトエンジニアリングなどによる回答精度の向上

- 業務アプリケーションやプラットフォームサービスへの生成AIサービスの組み込みによる金融業務オペレーションとの融合

また、生成AIのユースケースが、さまざまな産業に共通したものと業界特有の課題にフォーカスしたものが出てきている状況と同様、ビジネスの目標を実現するため、生成AIもビジネスと顧客に関する知識を持つような形でカスタマイズされる傾向にあるという。

飯田氏は、「企業のデータを統合してAIに活用するという意識が高まっている」と述べた。

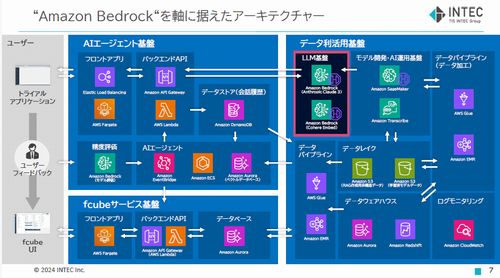

インテック:生成AIを活用した金融機関向けソリューション「fcube」

インテックは、生成AIを活用した金融機関向けソリューション「fcube」を提供している。同ソリューションでは、CRMシステム、コールセンターシステム、ローン自動審査システムなどを提供している。

インテック バンキングビジネス事業本部事業企画部プロダクトマネージャー 宮丸友輔氏は、「fcube」における生成AIの活用について、次のように説明した。

「『誰一人取り残さない“ユーザー中心”のCRM』をコンセプトとして、効率良く欲しい情報にたどりつける使いやすいユーザーインタフェースを実現する。自由度が高すぎたり、プロンプトエンジニアリングなど技術力が求められたりすると、ユーザーの満足度が下がる可能性があるので、誰でも使えるようにする」

「fcube」では、顧客へのアプローチの効率化、情報把握にかかる時間の短縮という2つのビジネス課題に対し、「商談記録の要約・分析」、「行内情報を踏まえたFAQ」の観点で解決に臨む。

そのために、AWSの生成プラットフォーム「Amazon Bedrock」を軸に、AIエージェント単位でAPI化し、fcubeサービスへの迅速な組み込みができる基盤を構築。また、AIエージェントとの対話データおよび営業活動や日常の業務から得られる成果を学習し、継続的な精度向上を図るデータ利活用基盤を構成している。

今後、トライアルを施行した後、特定のユースケースに特化したAIエージェントを組み込んで部分的な生産性向上を実現し、さらに、個々の業務に適した顧客体験を提供し、全体的な業務生産性を向上するという計画だ。

キャピタル・アセット・プランニング:生命保険の文書チェックを生成AIで支援「LibelliS」

キャピタル・アセット・プランニングは、生成AIを活用して、生命保険の募集関連文書のチェック業務を支援するソリューション「LibelliS」を開発している。

キャピタル・アセット・プランニング システムソリューション第2事業部 アシスタントマネージャー 佐々木勝則氏は、「保険事業関連の文書のチェックや審査においては、法令や企業ごとの規定やルールを検索する必要があり、かかる労力が高まっている」と述べた。そこで、同社はAIによって評価結果と関連情報を提示することを目指す。

例えば、「LibelliS」では、PDFをアップロードしたら、AI-OCRによって文書化し、評価観点を選択すると、AIによって分析・評価結果を表示する。さらに、観点ごとに詳細な指摘や関連情報も表示する。同社で実施した検証では、65%の作業時間の削減に成功しているそうだ。

ちなみに、同社でLLMとして、マルチモーダルで、表形式を含むPDFを解析して精度の高いテキスト抽出が可能な「Claude 3.5 Sonnet」を採用している。

来年4月には保険会社向けに「LibelliS」を正式リリースし、次のステージとして、銀行や証券などその他の金融領域への拡大を視野に入れている。

ナウキャスト:証券・保険領域の営業コンプライアンス業務をAIで支援「Finatext Advisory Assist」

ナウキャストは金融機関向けにデータ基盤構築と生成AI活用のソリューションを提供しているが、証券・保険領域の営業とコンプライアンス業務をAIによって高度化するソリューションとして、「Finatext Advisory Assist」を開発している。

具体的には、AIにより、「コンプライアンスチェックのアシスト」「顧客専用モデルによる高精度な書き起こし」「商談の振り返りのアシスト」を行う。

コンプライアンスチェックにおいては、AIが優先的にチェックすべき商談と商談中の会話内容をレコメンドし、無作為に録音データを聞くコンプラチェック業務の効率化を図る。

ナウキャスト データ&AIソリューション事業責任者 片山燎平氏は、「従来のコンプライアンスチェックは音声データを聞いてチェックするため、非効率」と指摘。同ソリューションにより、リスク度が高い部分を優先して確認することが可能になるという。現在、グループ内の証券会社で活用中だ。

商談の振り返りにおいては、商談後にAIが事前に設定したチェック項目をレビューし、営業員の営業の振り返りやマネージャーによるレビューの効率化を実現する。片山氏は「マネージャーのチェック項目30、40に上るため、AIが商談のポイントをまとめると、 マネージャーは効率よくレビューできる」と説明した。

片山氏は、AWSを選んだ理由として、東京リージョンでAnthropicのLLMであるClaude3が利用できることを挙げた。将来的に社内情報なども扱うことを考慮し、国内でデータの流れが完結するAWSが適していたという。また、証券業のクラウド基幹システムであるBaaSなど、同社グループの既存システムの多くがAWSで構築されていたこともAWSを利用する後押しとなったそうだ。

NRI:「TRAINA」のコンタクトセンター向け機能に生成AI活用

野村総合研究所(NRI)は金融系の顧客を中心に、コンタクトセンターシステムの導入を手掛けているが、日本語分析力・対話力に重きを置いたAIソリューション「TRAINA」の「FAQ検索・表示」 「通話内容の要約」 「VOCの分析」に対し、生成AIを連携して新機能を追加する。

DX基盤事業本部 デジタルワークプレイス事業四部 大倉朝子氏は、Amazon Bedrockを用いて、NRI独自のNLPエンジンと生成AIモデルを組み合わせることで新機能を実現すると説明した。Converse APIにより、モデルごとの差異を意識することなく、顧客の要望に合わせた迅速なモデル切り替えが可能な仕組みを提供できるという。

大倉氏は、堅牢なセキュリティを求める金融機関の特性を踏まえ、同社が提供しているパブリッククラウド運営サービス「QUMOA」を活用して、安心・安全なクラウド環境を構築しているほか、個人情報もマスキングなど、セキュアな運営のための仕組みをそろえていると説明した。

Finatex:保険金支払査定業務を生成AIで支援「Inspire」

Finatextは、保険業務に必要な基本機能を提供するクラウド「Inspire」を運営しており、現在の保険金支払査定が抱える課題を生成AIで解決することを目指している。

Finatext リードエンジニア 山崎蓮馬氏は、保険金支払査定が抱える課題として、「査定業務ナレッジの蓄積」「専門的な書類や画像の取り扱い」「スケールに伴う業務負荷の増加」を挙げた。同氏は、これらの課題はRAG、マルチモーダル、自動文書作成によって解決できると説明した。

保険金支払査定では支払査定文書作成が業務の大半を占めることから、生成AIで支払査定文書が作成できると、品質を維持しつつ査定業務時間を3分の1まで短縮可能であることが、Finatextグループ査定担当者へのヒアリングからわかったという。

そこで、同社は「Inspire上の商品情報や基本保険約款などのドキュメントをRAGとして蓄積」「査定に必要な聴取項目の入力、書類画像などのアップロードを完了して保険金請求それらの内容をRAGとして蓄積」「商品・約款情報と保険金請求情報などのRAGをもとに、プロンプトを実行して支払査定文書を作成」といった機能の提供を予定している。