大阪大学(阪大)は8月28日、農作物の生育に必要な青色光と赤色光を透過し、光合成への影響が少ない緑色光だけを発電に用いる緑色光波長選択型有機太陽電池の高性能化に成功したことを発表した。

同成果は、阪大 産業科学研究所(産研)の家裕隆教授は、公立諏訪東京理科大学の渡邊康之教授、石原産業、デザインソーラーの共同研究チームによるもの。詳細は、エネルギー材料に関する全般を扱う学術誌「Materials Today Energy」に掲載された。

日本国内における二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの排出に関して、農林業分野では1年間におよそ5000万トンの排出があり、そのうちの約35%を占めているのが燃料の燃焼。国内農業のエネルギーは、重油などで約94%を占める「化石燃料漬け」の状況だという。この現状を打開するためには、再生可能エネルギーを活用したエネルギーシステムの構築が不可欠とする。

その一方で、食料安全保障の観点では、地域紛争による農作物輸入リスクや災害による食料需給の不安定要素が存在していることから、国内の農業生産の増大を図ることが急務であり、農作物の収穫量増加やスマート農業による生産性向上など、新たな農業システムの確立が不可欠だという。

太陽光の発電と農作物栽培の両方に利用する技術に、シリコン太陽電池を用いたソーラーシェアリングがある。これは、作物を育てている農地にシリコン太陽電池のソーラーパネルを設置して発電する取り組み。しかし、ソーラーパネルは重量が大きく、設置用の架台設備などのスペースが必要なことに加えて、太陽光パネル自体が日陰を作ることによる周辺の農作物への悪影響も懸念されている。それらの点から、ソーラーシェアリングの農業用ハウス(ビニールハウス)への利用は適材適所とはいえない状況とする。

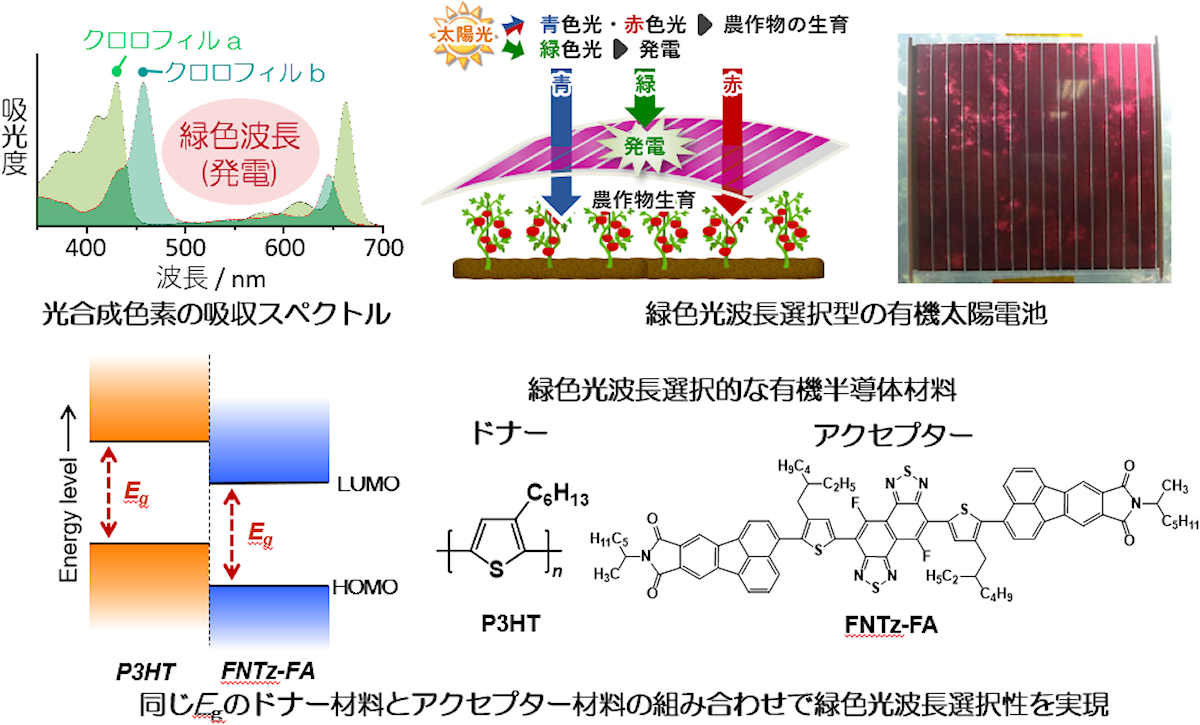

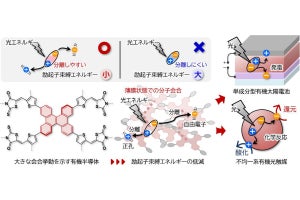

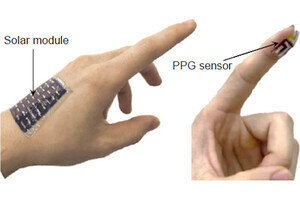

シリコン太陽電池と比べると、有機太陽電池は有機半導体材料(主として芳香族化合物)で構成されるため、軽量性や柔軟性、プリンタブルな方法で大面積化できるなどの特徴を備えており、農業用ハウスへの搭載も比較的容易。同太陽電池の発電層は、ドナー材料とアクセプター材料の二成分の混合薄膜で構成される。高い発電効率を目指した通常の有機太陽電池では、幅広い可視光領域の光吸収が不可欠であるため、異なる大きさのエネルギーギャップを持つドナー材料とアクセプター材料を組み合わせることが一般的な設計指針となっている。

植物は、太陽光エネルギーを利用してCO2と水から有機物(主にグルコースなどの糖)を合成し、酸素を放出するプロセスである光合成を行うことが知られている。光合成により太陽光エネルギーを吸収するためには、クロロフィルa、同bなどの光合成色素が必要だが、それらの色素は青色や赤色光を選択的に吸収する特性を有している。つまり、植物は緑色光を利用しないため、その波長の光を選択的に得る太陽電池を用いることができれば、発電しつつ、植物の光合成にも影響を与えないということになる。

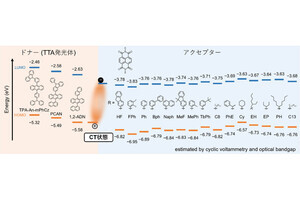

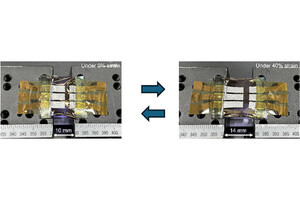

有機太陽電池に緑色光波長選択性を持たせるためには、約2.00~2.50eV程度、かつ、同じ大きさのエネルギーギャップを持つドナー材料とアクセプター材料の組み合わせが必要だ。そこで研究チームは今回、緑色波長選択的な吸収を示す安価なドナー材料である「ポリ(3-ヘキシルチオフェン)」(P3HT)と、阪大で見出された緑色光波長選択的なアクセプター材料「FNTz-FA」を組み合わせることで、緑色光波長選択型有機太陽電池の高性能化を目指すことにしたという。

そして、開発された緑色光波長選択型有機太陽電池を用いて、イチゴを用いた光合成速度評価やトマトを使った予備的な農業評価が実施された。その結果、緑色光波長選択型有機太陽電池の農業用途の可能性が期待できる結果が得られたとした。

今回の研究成果により、青色と赤色光を農業、緑色光および近赤外光を発電に用いる「ソーラーマッチング」に基づく波長選択型有機太陽電池により、農作物生育に悪影響を与えることなく農業用ハウスに電力を供給できる、エネルギー地産地消の新しい営農型太陽光発電技術の確立が期待されるとする。

なお今回の成果によって、(1)同一農地における発電と農業の完全両立、(2)太陽光エネルギーを活用した地産地消型発電技術の実現が視野に入るようになったという。高性能化した緑色光波長選択型有機太陽電池は、国土への悪影響を与えることなく、エネルギーと食料、両方の持続可能な生産拠点を実現する革新的なエネルギー源であり、日本の社会課題である「GHG削減と食料供給の安定確保」の解決に貢献するとしている。