東京理科大学(理科大)と立教大学は7月26日、地球から約7000光年にあるブラックホール連星の「はくちょう座X-1」に対する、X線偏光観測衛星「IXPE」(NASA/イタリア宇宙機関)の偏光観測データを用いて、1秒スケールの増光現象に付随して偏光の状態が変化することを発見したと共同で発表した。

同成果は、理科大 創域理工学研究科 先端物理学専攻の二之湯開登大学院生、同・内田悠介助教、同・幸村孝由教授、立教大 理学部物理学科の山田真也准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する欧文学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。

史上初のブラックホール(を含む連星系)のはくちょう座X-1は地球から十分に遠く、またサイズが太陽質量の約20倍と小さいため、周囲の降着円盤やコロナが発するX線で観測しても、点にしか見えない。しかし、それでもX線のエネルギーと到来時間の関係を調べることで、ブラックホール近傍のガスの流れを観測することなどが可能。

降着円盤およびコロナからのX線は、その形と位置関係に従った偏光状態を示すことが知られているため、X線の偏光度と偏光角を測定できれば、降着円盤およびコロナの詳細な位置関係を調べられるという。そこで研究チームは今回、「短時間増光集積法」とX線偏光を組み合わせ、ブラックホール近傍の物理状態の解明に挑むことにしたとする。

今回の研究では、はくちょう座X-1の短時間増光を捉えるため、2022年6月に観測されたIXPE衛星のデータが解析された。この時、はくちょう座X-1はX線スペクトルの形状からコロナからの放射が優勢な状況だったという。

-

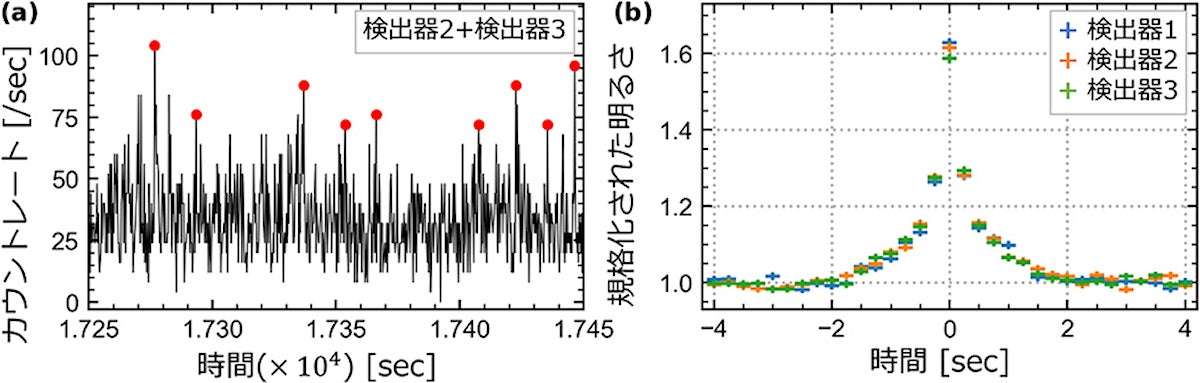

(a)IXPEで観測されたはくちょう座X-1の明るさの時間変化の一部が示された図。赤点は、短時間増光として捉えられたイベント。(b)捉えられた複数の増光現象を1つに「集積」したプロファイルが、IXPE衛星に搭載された検出器3台分について示された(出所:理科大Webサイト)

1秒スケールの増光現象を捉え、その変動に伴う偏光を解析するため、短時間増光集積法による偏光検出が行われた。1秒スケールの増光現象の1回ごとの偏光情報を調べることは、データ量が乏しく困難である。そこで、短時間増光集積法では、明るさの時間変化から急速に増減光するようなイベントを探し出し、足し合わせることで1つの「集積された」増光現象として考えるとする。IXPE衛星の観測結果にはじめてこの解析手法が利用され、プロファイルの作成に成功。今回の結果は、1秒程度で急激な増光が示されており、日本のX線天文衛星「すざく」による観測結果とも一致していたとした。

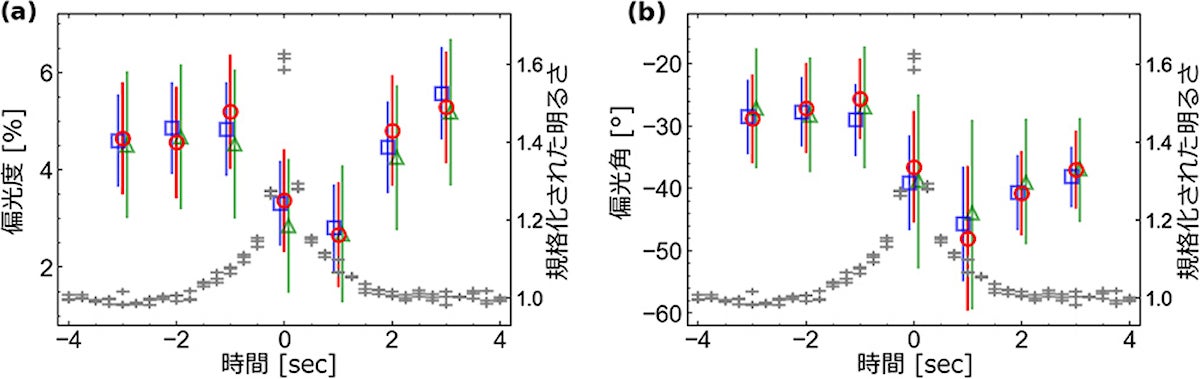

秒スケールでの変動に伴って、偏光の情報がどのように変化しているのかを調べるため、時間をずらしながら2秒ごとの平均(移動平均)が求められた。最も明るくなる時に偏光度が低くなり、偏光角が明るさのピークの前後で変化する様相が示されたという。観測時間全体での平均の偏光度は約4%だが、短時間変動中では約5%から約3%に変化していたとする。さらに、ピーク前後で比べると偏光度は約5%から約2.5%、偏光角は約-25^∘から約-45^∘に変化していた。これは、ピーク直後の2秒間で偏光の情報が最も変化していることが示されているという。

-

(a)増減光における偏光度の変化と、(b)増減光における偏光角の変化が示された図。偏光度および偏光角は3つの評価方法で求められており、その結果が赤緑青の色で示されている。それぞれの図中の灰色の分布は、規格化された明るさが示されている(出所:理科大Webサイト)

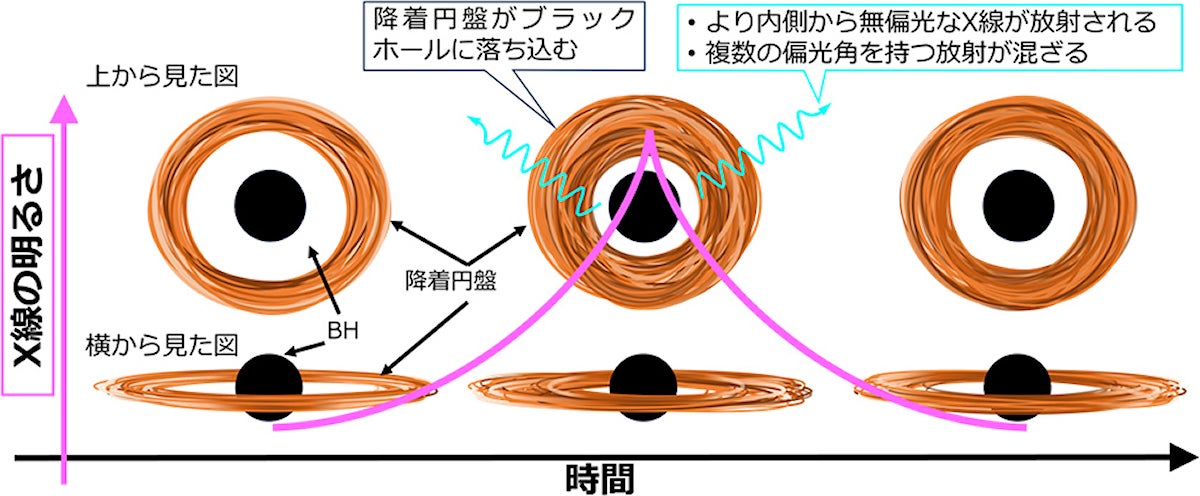

明るさの増減に付随した偏光状態の変化については、最も明るい状態の時に降着円盤かコロナ、もしくはその両方がブラックホールに落ち込んでいくことによって説明がつくと考えられるとする。それにより、降着円盤内からの無偏光の放射が多くなったり、コロナと降着円盤からの偏光角の異なる光が混ざりあったりしたことで、偏光度が低くなり、偏光角も変えられたことが考えられるとした。

研究チームは今回の解析手法に対し、大中小さまざまなブラックホール天体での、さまざまなX線強度変動への適用が可能と考えているという。たとえば、ブラックホール連星ではしばしば、「準周期的X線強度変動」(QPO)が観測される。今回用いた解析方法を使うことで、QPOを時間の関数として捉え、その変動を偏光という観点から解析を行えることが考えられるとした。多彩なブラックホールの多くのタイムスケールの偏光の変動を調べることで、ブラックホール連星のように重力の大きな天体にガスが回転しながら落ちている系全体で、統一的な物理描像の理解が進むことが期待できるとしている。

-

短時間で降着円盤がブラックホール中心に迫り、降着円盤の内側がブラックホールに落ち込む様子の概念図。時間に対してX線の明るさ(ピンクの線)が明るくなると、降着円盤がブラックホールにより近づき、ブラックホールに落ち込むと考えられるとした。これにより、さまざまな場所からX線が放射され、より複数の偏光角の光が混ざり偏光度が落ちていくという(出所:理科大Webサイト)

今回のはくちょう座X-1はコロナからの放射が優勢な時期で、降着円盤内縁は比較的ブラックホールから離れていると推測されるとする。それに対し、降着円盤がブラックホールに近づき、降着円盤からの放射が支配的になる時期もある。このような時期における同様の偏光の短時間変動を測定することで、ブラックホール近傍の超強重力場におけるガス降着の物理の検証ができると期待されるとした。

将来的に、より高感度な観測技術を持った偏光観測衛星の登場や理論研究の発展が合わさることによって、飛躍的にブラックホール近傍の物理現象の理解が進むことが期待される。