米Broadcomが買収したVMware製品のライセンス形態をサブスクリプションのみに変更したことで、VMwareを使い続けるべきか、別な製品に乗り換えるべきか、VMwareを利用する企業の間に混乱が生じている。その傍らで、ITベンダーは新たな商機と見て、VMwareの移行に関連したソリューションの拡販に力を入れている。

日本オラクルも、VMware環境をクラウド環境で利用するためのソリューションとして「Oracle Cloud VMware Solution」を提供している。先日開催された新年度の事業戦略説明会では、取締役 執行役 社長の三澤智光氏が「脱VMwareという話が出ているが、基幹システムで利用されているVMware製品から脱却することは簡単ではない。われわれは続VMwareを支援する」と、VMware製品のクラウド移行を支援することを高らかに宣言した。

今回、VMware買収後に問い合わせが増えたというOracle Cloud VMware Solutionの最新動向を説明する機会を得たので、同製品について、概要、競合製品との差異、強みなどを紹介する。

「Oracle Cloud VMware Solution」と競合製品の違い

「Oracle Cloud VMware Solution」は、オンプレミス同様に構成・制御が可能なVMware仮想環境を同社のクラウドプラットフォーム「Oracle Cloud Infrastructure」(以下、OCI)で提供するソリューションだ。

事業戦略統括 事業開発本部 本部長 佐藤裕之氏は、前述したBroadcomの影響により、同製品の利用を検討する企業が増えていると述べた。同氏は「Oracle Cloud VMware Solutionを利用して、VMware環境を移行している企業が増えていることからノウハウが蓄積されている。また、パートナーも困っていることから協業する機会が増えている」とも語っていた。

「Oracle Cloud VMware Solution」について、押さえておきたいのは、競合のVMサービスとの違いだ。各ハイパースケーラーが、自社のクラウドプラットフォームでVMwareの仮想環境を稼働させるためのサービスを提供している。

具体的には、Amazon Web Servicesは「VMware Cloud on AWS」を、マイクロソフトは「Azure VMware Solution」を、Googleは「Google Cloud VMware Engine」をそれぞれ提供している。

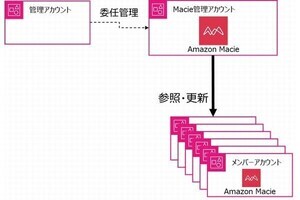

Oracle Cloud VMware Solutionは、ユーザーが管理するプライベート・ネットワーク内に、他のクラウドサービスと一緒にデプロイする。そのため、ユーザーがVMwareの仮想環境をコントロールでき、オンプレミスと同じ構成、設定、運用が可能だ。

これに対し、他社のVMwareサービスは通常のクラウドサービスとは異なるネットワークに、VMware仮想化環境をデプロイするという。そのため、ユーザーによるVMware環境のコントロールには制限があるとのことだ。

短期間かつ低リスクでクラウド移行を実現

続いて、事業戦略統括 事業開発本部 担当シニアマネジャー 近藤暁太氏が、Oracle Cloud VMware Solutionの強みとして、「短期間かつ低リスクでクラウド移行」「基幹システムの安定運用」「クラウドを最大限活用可能」を挙げ、説明を行った。

「短期間かつ低リスクでクラウド移行」を実現できる背景には、Oracle Cloud VMware Solutionでは、以下の4点が可能なことがある。

- 仮想マシンをそのまま移行できる

- オンプレミスと同じ構成なので、移行のリスクと工数が少ない

- さまざまな移行手法が選択可能

- サードパーティーのソフトもそのまま移行可能

近藤氏は、「VMwareのデプロイは特殊で、VLANが必要だが、クラウドサービスでは通常提供していない」と指摘した。しかし、同社はレイヤー2のネットワークを提供しているため、ユーザーの仮想ネットワークにVMwareを構築できるという。同氏は、「他社のように、ネットワークが離れているとレイテンシーが発生し、アプリのつなぎが面倒になる」と説明した。

VMware環境に管理ツールやアプライアンスがあると、バージョンによっては、移行できないことがあるので、テストを行わなければならないが、それには大きな手間がかかる。しかし、Oracle Cloud VMware Solutionでは、オンプレの環境をそのまま移行できるので、テストを省くことができる。

また、サードパーティーのソフトは、管理権限がないと使えない場合があるが、Oracle Cloud VMware Solutionでは、ユーザーが管理権限を保持できるため、サードパーティーのソフトも移行できる。

加えて、近藤氏はコストにおける優位性にも言及した。一つは、アウトバウンド・データの転送コストが安価な点で、ユーザーからも喜ばれているという。

VMware環境の移行において、専用線を引くことが多いが、最初はハイブリッド構成になるため、構なデータ転送が発生するという。しかし、Oracle Cloudはインターネット経由の場合、月10TBまでデータ転送料が無料であり、インターネット経由で月10TBを超えても、1GB当たりのデータ転送量は3円となっている。加えて、閉域網接続では、データ転送料が無料だ(接続ポート料金のみ、1Gbps当たり月額18,972円)。

さらに、マイクロソフト製品はアウトソーシングする際のライセンスに制限があり、AWSやGoogleといったクラウドサービスで利用する場合、オンプレミスのライセンスは利用できず、クラウドサービスプロバイダーのライセンスを購入する必要があるという。対するOCIはこの仕組みの対象外であるため、オンプレミスのライセンスの持ち込みが可能となっている。

基幹システムの安定運用

VMware環境には基幹システムが搭載されていることが多く、移行した後、安定稼働することが求められる。例えば、ソフトウェアのアップグレードやパッチの適用だが、他社の環境ではベンダーが行うのに対し、オラクルの環境ではユーザーが行う。これにより、意図しない本番環境の変更などを回避できる。

加えて、オラクルの環境であれば、アップグレード、パッチ、システム更新時に、本番と同じ構成を同じ規模かつ短期間で準備できる。Veeam Backup&Replicationなどは、バージョンによって対応しているVMwareのバージョンが異なるので、テストは不可欠だ。

クラウドを最大限活用可能

オラクルのさまざまなクラウドサービスによって、VMware仮想化環境はクラウドサービスのメリットを最大限に生かせるという。その一つの例として、近藤氏は、Oracle Cloud VMware Solutionが同社のすべてのリージョンで利用可能であることを挙げた。

49のパブリックリージョンに加えて、OCI Dedicated Region(ユーザーのデータセンター内に構築できるリージョン)、Oracle Alloy(パートナーのデータセンターに構築されたOCI)でも利用できる。

また、近藤氏はOCI Interconnectを活用した他社のクラウドと接続できることも紹介した。例えば、Microsoftと連携して、OCIとAzure間のプライベート接続を実現する「Oracle Interconnect for Azure」を提供している。同サービスにおいて、OCIとAzure間でデータを移動したりするための追加料金は不要だ。

今年7月には、OCIとGoogle Cloudを直接接続する「Oracle Interconnect for Google Cloud」が発表された。同サービスは、OCI FastConnectパートナー接続とGoogle Cloud Partner Interconnectを組み合わせた専用のプライベート相互接続サービスで、OCIの東京リージョンで利用できる。近藤氏は、「Oracle Cloud VMware Solutionによってクラウドに移行してしまえば、展開先が広がる」と語っていた。