京都大学(京大)は6月21日、これまでに実施された、または実施中のすべてのランダム化比較試験を網羅的に集め、それらの結果を統合して解釈する研究手法「システマティックレビュー」を用いた結果、屋外活動の時間を増やすことは、子供の近視の進行予防になるかどうかはまだ不明確なものの、子どもの近視発症予防につながる可能性が高いことを明らかにしたと発表した。

同成果は、京大 医学研究科 眼科学教室の木戸愛客員研究員、同・三宅正裕 特定講師、同・医学研究科 脳病態生理学講座(精神医学)研究室の渡辺範雄 客員研究員の共同研究チームによるもの。詳細は、医療における意思決定で参照となるデータベースコレクション「Cochrane Database of Systematic Review」に掲載された。

近年、世界的でも近視の増加が問題となっている中、近視進行を抑制するため、環境を変化させる介入として、屋外活動時間に注目した研究が数多く行われている。複数のランダム化比較試験も行われており、屋外活動時間の増加が近視進行の抑制や近視発症の予防の効果があったとする報告がなされているという。

単体の研究でのランダム化比較試験は、最も信頼性が高いとされるが、期待される結果が得られなかった場合は論文発表されないという「出版バイアス」の影響を受け、効果があったという報告ばかりが報告され、真の効果が歪められてしまう可能性を孕んでいるとする。

そこで、ランダム化比較試験を公平な視点で俯瞰して統合的に解釈するため、適切な手法で行われたシステマティックレビューが重要となるが、これまで行われておらず、屋外活動時間の増加が近視に抑制的な効果を持つのか、十分な結論が出ているとはいえない状況だったという。そこで研究チームは今回、子どもの屋外活動の時間を増やすことで、近視の発症や進行を抑制できるのかどうかを明らかにするために、システマティックレビューの国際的なネットワークであるコクランの協力のもと、厳格な手法に則って同レビューを実施することにしたとする。

今回の研究では、近視の進行抑制や発症抑制を目的として子どもの屋外活動時間を増やす介入を行っているランダム化比較試験が、2022年6月の時点で網羅的に検索され、プロトコルで事前に設定された基準を満たすすべての研究を同定した上で、その5つの研究結果を集約し、解析が行われた。

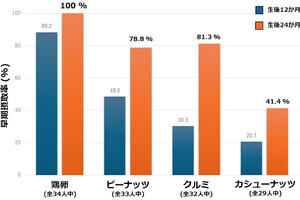

5つの研究のうちの4つは、学校単位でランダム化を実施。屋外活動時間を増やす介入を行う学校と、行わない学校に割付けする、クラスターランダム化比較試験が行われ、研究対象は小学生、研究に参加した児童数の合計は1万733人だったとする。それらの研究結果が統合されたところ、屋外活動時間を増やしても近視の進行については一貫した結果が得られず、現時点では結論が出せなかったという。しかし、屋外活動の時間を増やすことで、介入群の近視発症率は対象群の近視発症率と比べて1年後では2.4%(7.1%vs9.5%)、2年後では4.2%(22.5%vs26.7%)、3年後では9.3%(30.5%vs39.8%)低く、近視の発症予防効果が期待できることが示されたとした。

今回の研究成果は、屋外活動を増やすことが近視の発症と進行を抑制するのかが明らかにされた、最もエビデンスレベルが高い結果だとし、近視の進行抑制については、低濃度アトロピン点眼やオルソケラトロジーなど、種々の治療が有効であることが示されてきたが、近視の発症予防に関する報告は限られており、近視の発症予防効果がシステマティックレビューによって示されたのは今回が初めてだという。

今回の研究で対象となったランダム化比較試験で行われた、屋外活動時間を増やすための介入方法は、授業に屋外活動を取り入れるもの、授業の間の休み時間に屋外で過ごすことを習慣づけるもの、屋外活動を促す動機づけとなるようなツールを配布するものなど、さまざまだったとのことで、日本において取り入れが可能なプログラムについては日本でのエビデンスの創出も期待されるとした。

なお現在進行中のため、今回の研究の対象外となった試験も複数あり、また屋外活動に関する試験は今後も増加することが考えられるという。そのため、今後期間をおいて改めてシステマティックレビューを実施することで、近視の進行抑制に関するさらなる知見や、どのような介入が有効かといった詳細な知見が得られる可能性があるとする。今回の研究成果が、近視増加を食い止めるための1つの重要なエビデンスとして活かされることを期待しているとした。