北海道大学(北大)、兵庫県立大学、生命創成探究センター(ExCELLS)、生理学研究所(生理研)の4者は6月20日、歌鳥(鳴禽類スズメ目)で近縁種ではあるが異なる特徴の歌を持つ「キンカチョウ」と「サクラスズメ」のハイブリッド(交雑)個体が、親種よりもさまざまな歌を学習できること、また脳内の「興奮性投射神経細胞」の遺伝子発現特性が、発声学習能力の拡大と機能相関を持つことを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、北大大学院 生命科学院の柴田ゆき野大学院生(日本学術振興会特別研究員(DC))、同・大学院 理学研究院の和多和宏教授、兵庫県立大大学院 情報科学研究科の郷康広教授(ExCELLS/生理研兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

-

(上)キンカチョウとサクラスズメを親とした異種間交雑F1ハイブリッドの実際。常染色体・性染色体(Z染色体)共にハイブリッド雄では、親種からそれぞれの染色体を1本ずつ持つ。(下)実際に学んだ歌の例。キンカチョウ、サクラスズメの雛は、自種の歌の特徴をお手本の歌モデルから学び、別種の歌は学ばない。しかしハイブリッド雛は、お手本の両種の歌を学ぶ(出所:ExCELLSWebサイト)

歌鳥のオスの雛は、父親の歌を手本にして発声練習を繰り返し、成鳥になるころには父親とよく似た歌を歌えるようになり、メスへのアピールや縄張り主張をする。その際、他種の歌よりも同種の歌を上手に学ぶという「学習バイアス(学習拘束性)」を持つ。それに加え、学び方の上手下手の個体差もある。そのため歌鳥の歌学習は、生まれ持った遺伝情報と生育過程で経験する学習環境をもとに、個体ごとの行動表現型の発達を研究するよいモデルになるという。しかし、歌鳥の発声学習を含め、遺伝要因がどのように種特異的な学習拘束性を規定しているのか、十分な理解は進んでいなかったとする。

そこで研究チームが今回着目したのが、キンカチョウとサクラスズメ、そしてそのハイブリッドだ。それぞれの種のオスは、自種の歌を生涯で1つだけ習得し、別種の歌は覚えられないが、ハイブリッド個体が、いったいどのような歌を学ぶのかは不明だったという。

実験の結果、ハイブリッド個体の雛は、どちらの親種の歌も学習することが確認された。さらに、遺伝的に離れた「カノコスズメ」、「ジュウシマツ」、「カナリア」などの歌も学習できることが判明。ハイブリッド個体の形質が親種を上回る現象は「雑種強勢」と呼ばれ、体格の向上や丈夫さの獲得などが家畜で知られていたが、学習能力に関する報告例は過去にほとんどなく、発声学習における雑種強勢現象は今回が初めてとした。

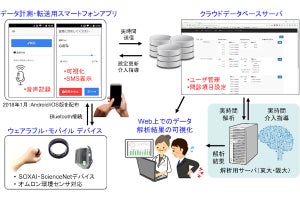

さらに今回の研究では、学習の雑種強勢に関する神経・分子メカニズムへのアプローチも行われた。その結果、歌鳥の発声学習・生成に関わる神経細胞が集まった脳領域である「歌神経核」の大きさ、神経細胞数、興奮性・抑制性神経細胞の比率は、親種とハイブリッド個体で有意な差はないことが明らかにされた。従来、歌神経核が大きく(構成神経細胞数が多く)なるほど、より多くの音素を含む複雑な歌を学習・生成できる、とする仮説が唱えられてきたが、今回の研究の親種とハイブリッド個体についてはこの関係性は当てはまらないことがわかったのである。

-

(左)歌発声学習と生成に関わる神経回路ソングシステム、(右)ハイブリッド個体において非相加的発現を示す遺伝子群。ZFはキンカチョウ、CFはサクラスズメ、F1はハイブリッドを意味する。「GLUT HVC(RA)-PNs」と「GLUT RA-PNs」は発声運動神経核の興奮性投射神経細胞群、「MSN1」は大脳基底核歌神経核内の中型有棘神経細胞を意味する(出所:ExCELLSWebサイト)

一方で、1細胞(シングルセル)遺伝子発現解析により、ハイブリッド個体の発声運動神経核のグルタミン酸興奮性投射神経細胞において、遺伝子発現レベルが親種間の平均値からずれている「非相加的発現」を示す遺伝子が多いことが確認された。それらの遺伝子は、イオンチャネルや細胞接着、グルタミン酸受容体シグナリングに関連する分子機能を持つという。さらに、ハイブリッド個体におけるそれら遺伝子群の発現レベルと学習した音素数には、有意な相関が見られたとした。

今回の研究成果は、子の学習能力は、必ずしも両親の中間にはならない場合もあることを実験的に示しており、まさに「トンビが鷹を生む」一例としている。実は、自然界でも多くの異種間交雑が起こっていることが最近わかってきている。今回の研究対象とされた種以外にも、歌鳥の仲間にはさまざまな歌学習能力を持った種がおり、その進化の過程において異種間交雑が一役買っていた可能性もあるという。どのような親種の組み合わせの時、どのような学習形式の時に、親の形質よりも子の形質が上回ることがあるのか、それがどのようなゲノム基盤のもとで起こるのかについては、さらなる研究が必要とした。

ヒトの双子研究からもさまざまな学習(計算能力・語学力など)に遺伝的要因が関係していることが示されている。しかし、それが実際にどのような遺伝子が、脳内のどの領域のどの細胞タイプに働きかけ、神経回路機能の何に影響を与え、個体差(個性)を形成しているのかわかっていない。歌鳥の歌発声学習とソングシステム神経回路に着目することで、その問題に挑めるという。また、将来的には、歌鳥の異種間ハイブリッド個体を動物モデルとして、神経行動学・神経分子生物学的な見地から教育学を考察する、「神経教育学」研究の寄与に貢献することも期待されるとしている。