米Stripeの日本法人であるストライプジャパンは6月20日、都内でメディア向けに「デジタル経済の拡大と展望~StripeのAIとエンジニアリングで支えるオンラインビジネス~」ラウンドテーブルを開催した。説明には、ストライプジャパン 代表取締役(成長・営業戦略)の平賀充氏、同 代表取締役(プロダクト・開発)のダニエル・ヘフェルナン氏が立った。

デジタル経済のけん引役、イントラプレナーシップ

Stripeは、あらゆる規模のビジネスに対応したオンライン・対面支払いの処理と金融のソリューションを提供している。冒頭、平賀氏は「Stripeの使命は“インターネットのGDPを拡大する”だ。スタートアップから大企業まで、さまざまなスケールの企業における事業の立ち上げ、そして成長を下支えする金融プラットフォームを提供している。これにより、インターネットのGDP拡大に貢献するということを目指している」と述べた。

2023年におけるグローバルのGDPは100兆ドルにのぼり、そのうち4兆ドルは日本が貢献したという。こうした好調なグローバル経済の恩恵を受け、Stripeの2023年における決済処理総額は前年度比25%増の1兆ドル(約150兆円)に達した。現在、Stripeのユーザーは増加傾向にあり、100社以上の企業が年間10億ドル(1500億円)規模の決済を行っている。

こうした事業環境をふまえて、同氏は「次のデジタル経済のけん引役になるのは、起業家精神を持って事業を立ち上げ、効率的に運営するイントラプレナーシップ(企業内起業力)を有する企業や人材。これまでは、スタートアップや中小企業といった迅速に動ける企業がイノベーションの中心にあると考えられてきたが、最近では大企業でも新規事業開拓、市場の開拓に向けてイノベーション育成の必要性を認識し始めている」との認識を示す。

デジタル経済の可能性を活用していくために、迅速にビジネスモデルの方向転換を図り、適用していくという循環になれば、大きな経済的インパクトが生まれるという。実際、今年のPwCにおける調査では、企業トップの45%が「今のままでは10年後に会社が存続できなくなる」と回答しているとのことだ。

決済ソリューションは収益基盤を高度化する戦略的ツール

このような調査結果を鑑みて、平賀氏は「変化の激しい市場環境の中で、常にビジネスモデルを見直して進化していくことが重要であり、こうした目的に対して行動を起こしている企業が増えてきていると実感している。われわれは次の成長局面の大部分がインターネットのGDPから生まれる」と話す。

世界銀行の調査によると、すでにデジタル経済はグローバルGDPの15%を占めており、過去10年間で2.5倍で急成長しており、2025年には20兆円規模と試算されている。その中で、同社はグローバルに数百万のユーザー・パートナーと組み、デジタル経済のための金融プラットフォームを提供することで、成長のけん引役を目指している。

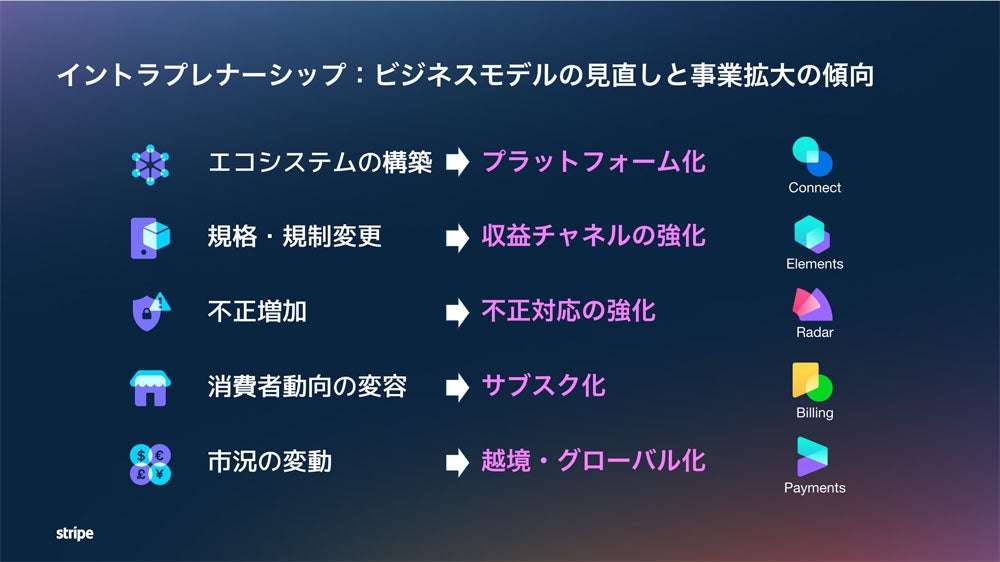

デジタル経済に企業が適応していくため、イントラプレナーシップのもとビジネスモデルの見直しと事業拡大の傾向にはさまざまな例があり、エコシステムを構築してプラットフォーム化したり、規格・規制変更に伴い収益チャネルを強化したり、不正増加に対して不正対応の強化をしたりして安全なデジタルサービスを提供したりして、事業を強化、グローバル化していくことなどを同氏は挙げている。

平賀氏は「当社は、それぞれの新しいビジネスニーズに応えるためのソリューションを提供している。決済、そして周辺のソリューションは決してコストではなく、収益基盤を高度化する戦略的ツールだ。決済を収益源と捉え、資金フローを管理するという潮流がグローバルでも顕著になっており、不確実な世界で活躍する企業をサポートするためにAIを使い、効率的に収益を向上させる製品開発のプロダクトを提供している」と力を込めた。

プロダクトにAIを適用

続いて、ヘフェルナン氏が登壇し、AIによる自動化の促進について解説した。まず、同氏は日本を含むグローバルのCFO(最高財務責任者)や財務部門の部門長を対象に実施した調査結果を示し、日本企業における財務・経理部門の半数がバックオフィス業務にかける約75%以上の時間を手作業に費やしているほか、43%はデータ照合のため手作業でエラーや数値確認に月10~25時間を費やしているという実態を紹介。

同氏は「驚くべき結果だった。本来フォーカスするべき業務ではなく、手作業に費やす時間があまりにも多く、経験豊富な部門調達でもデータを1つのスプレッドシートにコピー、比較、照合、分析を手作業で行っている。すでに、当社ではこうした状況に対する解決策を用意している。それはAIだ」と述べた。

ヘフェルナン氏によると、これらの業務を自動化することで個々の能力が拡張でき、同社ではAIが作るエコシステムの新しい潮流を後押ししているという。OpenAIとはグローバルパートナーシップを締結し、AnthoropicやMistralといった勢いのあるベンダーも含め、前年比2倍のAI企業がStripeを導入。

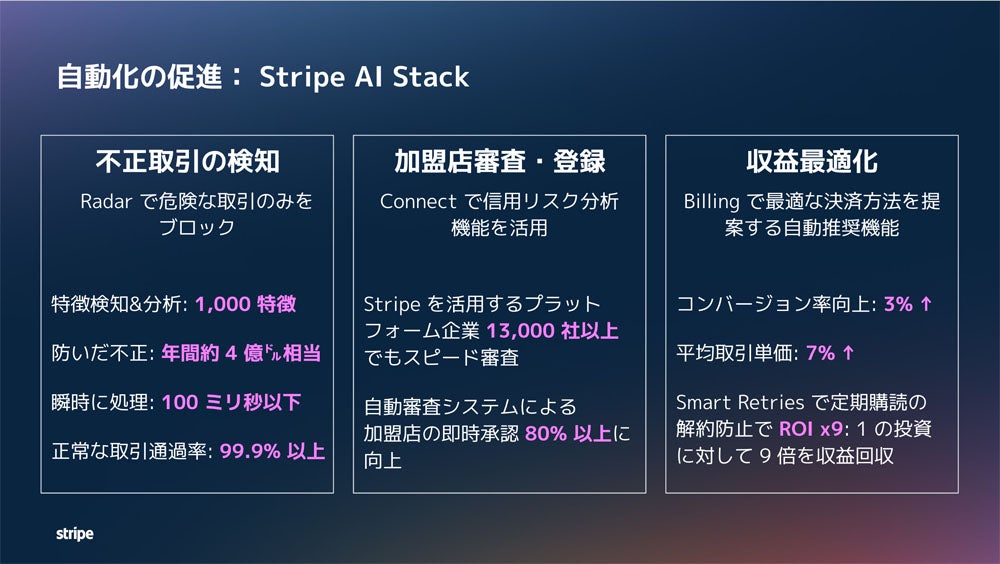

Stripeで、AIを主に不正取引の検知や加盟店審査・登録、収益最適化などの領域で活用しており、同氏は「年間1兆円を超える決算を処理して数百万社の企業をサポートしているデータにもとづき、企業の収益向上とコスト削減を支援するべくAIを活用している」と説く。

不正取引の検知では、機械学習データをフル活用して不正利用対策が可能な「Radar」で危険な取引のみをブロック。特徴点と分析は1000特徴あり、防いだ不正は年間4億ドル相当となっており、100ミリ秒以下の処理を実現し、正常な取引通過率は99.9%だという。

加盟店審査・登録に関しては、プラットフォームやマーケットプレイスに決済を提供する「Stripe Connect」により、信用リスク分析機能を活用し、Stripeを活用する1万3000社以上のスピード審査や自動審査システムによる加盟店の即時承認を80%以上に向上させている。

収益最適化については、サブスクリプションの管理を行う「Stripe Billing」で最適な決済方法を提案する自動推奨機能で、コンバージョン率が3%や平均取引単価を7%、それぞれ向上させている。また「Smart Retries」で定期購読の解約を防止し、1ドルの投資に対して9ドルの収益回収が可能になっているとのこと。

社内で生成AIを活用

他方で社内でもLLMツールを活用しており、それぞれの従業員にどのように使えるのかを考えてもらうことからスタート。OpenAIの「Chat GPT」のようなWebアプリケーションで、従業員がさまざまなモデルと対話ができるようになっている。ユーザーのデータセキュリティとプライバシーを適切に管理するように設計し、リリースから数日で従業員の3分の1が利用したという。

ヘフェルナン氏は「従業員の仕様経験が確実に積み重ねられように、迅速に発見・共有できる機能を盛り込んだところ、数百の再利用可能なパターンがあることが判明した。その一例がStripe style guideだ」と説明する。

Stripe style guideは、テキストを入力すればStripeのユーザー向けコンテンツで使用しているトーンに変換してくれるというものだ。例えば、営業担当者が見込み客にメール送信する際やマーケターがWebサイトのコピーを更新するときなどに活用を可能としている。

さらには、エンジニアによる高度なアプリケーション開発をサポートするため、社内向けのATI(Aptitude Treatment Interaction:適性処遇交互作用)としてバックエンドサービスも提供。

これは、LLMへのアクセスを抽象化したものとなり、12以上のモデルをサポートし、開発者の体験、セキュリティ、信頼性の機能を備え、コンテキストサイズにもとづくモデルの自動選択や監査目的のログ記録も含まれる。同氏は「現在、これらのAPIは社内の60以上のLLMアプリケーションを支えており、当社の生成AIは非技術者が以前できなかったことを可能にするとともに、技術者の作業効率を向上させている」と胸を張る。

Stripeのプロダクトへのこだわり

そして、ヘフェルナン氏は可用性について話を移した。同氏によると日本では決済のシステムのダウンタイムやメンテンナンスがよく見受けられ、元々は国内でオンライン購入する人が限られていたことから、多少のダウンタイムがあっても問題はなかったという。しかし、現在では昼夜を問わずオンラインで購買することも多くなり、サービスの安定稼働が求められている。

ダウンタイムは、アクセス集中によるシステムの過負荷、システムの不具合・障害、メンテナンス、不正アクセスなどで引き起こされ、決済の遅延・停止や売り上げへの影響、顧客満足度の低下、サービスの停止、信頼の損失につながりかねない。

同社の可用性は99.999%であり、ダウンタイムは月間26秒、年間5分となっている。昨年11月の「ブラックフライデー・サイバーマンデー」では、3万1000社がStripeを利用し、4日間で186億ドル(2兆8000億円)ほどの取引が行われ、世界中からアクセスが集中したものの稼働率は99.999%だったという。

1時間あたり120万円の決済額を想定した場合のダウンタイムによる機会損失理論値(年間)は、稼働率(同)が95.000%で5億2560万円、99.900%で1051万円、99.990%で105万円だが、99.999%では10万5120円となっている。

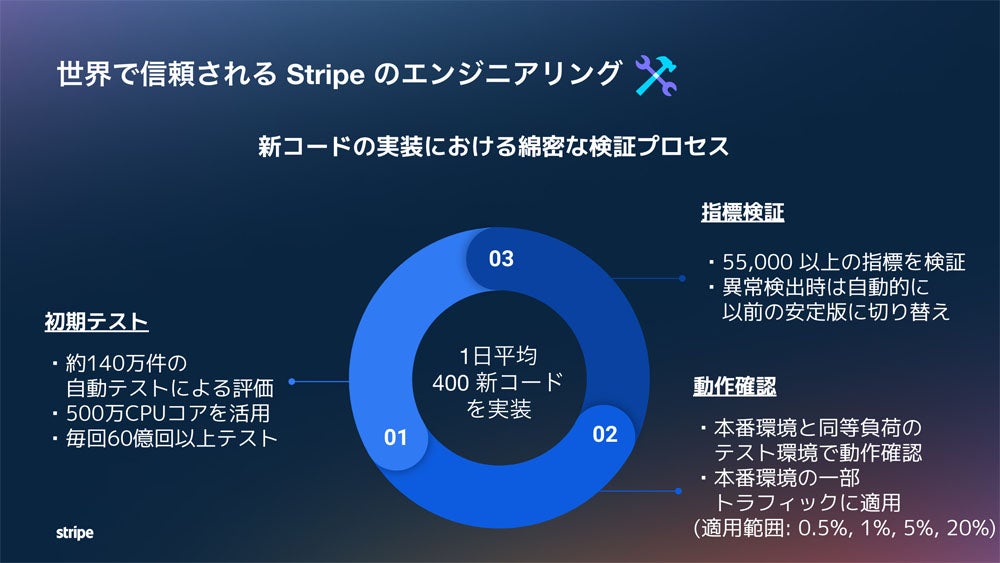

加えて、新コードの実装においても綿密な検証プロセスを有している。同社のAPIサービスでは1日当たり400コードをデプロイし、初期テストとして新しいコードが完了すると140万件の自動テストで評価するとともに、500万CPUコアを活用して60億回以上のテストを行う。テストを通過しなかったコードは、その時点で実装過程を中止し、理論上に問題がない行動と確認できたら動作確認の検証に移る。

動作確認では本番環境と同じ負荷テスト環境で動作確認を行い、本番環境の一部トラフックを適用し、その際に0.5%、1%、5%、20%と徐々に適用範囲を広げ、各ステップで異常がないことを確認。本番稼働前にテストモードで問題がないことを確認してから、本番ノードに適用する。

こうした一連のプロセスを経て、新コードの実装までに5万5000以上の指標を検証し、異常検出時は自動的に以前の安定板に切り替えるという。

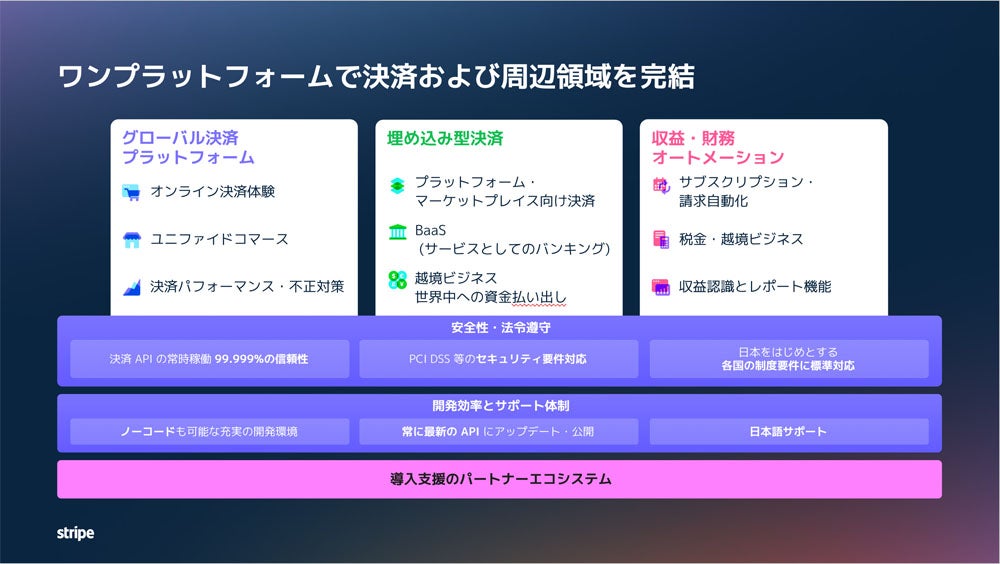

同氏は「Stripeでは、あらゆる努力をしています。これは、われわれのこだわりであり、世界のユーザーに信頼されている理由の1つです。そのため、多くの戦略的選択を提供できるようにプラットフォームを構築し、ユーザーにはフォーカスするべき領域に集中してもらい、決済や収益増加などお金の流れに関するすべてのソリューションはワンストップでStripeに任せてもらえるようにニーズに合致したプロダクトを提供し、常に進化している」と強調していた。

また、最後に平賀氏は「日本では10万社を超えるユーザーに利用してもらっており、さまざまなビジネスニーズを下支えし、成長に一役買っている。現在、日本では大企業において部門間、事業部間を超えて決済業務を一元化したいなどのニーズをもとに選定していただいている。そのため、新しい事業の役に立つことで結果的にデジタル経済の発展に貢献していきたい」と意気込みを語っていた。