ソニーセミコンダクタソリューションズの清水照士社長は、オンラインでの合同インタビューに応じ、ソニーグループのイメージング&センシング・ソリューション(I&SS)戦略について説明した。

新工場は建屋の建設を先行、ライン設営は時期を判断

そのなかで、熊本県合志市における新工場について言及。2024年4月から建屋を着工していることに触れながら、「約18カ月の期間を要する建屋の建設を進め、製造装置を含めたライン設営への投資は、今後の需要動向を見て、慎重に判断する」という基本姿勢を改めて強調。「量産開始時期は、モバイル向けイメージセンサーを生産している長﨑テクノロジーセンターのFab 5の生産量では追いつかなくなった時期にあわせたい。その時期はいつになるのかを見極める。まずは建屋を建てておき、市場を見ながら生産設備のリードタイムを踏まえて、設備投資開始のボタンをいつ押すかを決定する。設備投資が活況なときには、生産設備が完成するのに1年ぐらいかかることも考慮している」と述べた。

同社では、2030年度まで、モバイル用イメージセンサーが市場牽引すると判断。合志市の新工場も同イメージセンサーの需要増に備えたものになる。

熊本県や近隣メーカーとも協力してさまざまな問題に対処

また、熊本エリアをはじめとして、日本における半導体人材の不足が深刻化している点については、「半導体人材の育成については、産官学が一体となって進めており、順調だと判断している。熊本地区でも、人材育成のコンソーシアムがあり、熊本県でも大学や高専でも半導体人材を増やし、企業と連携した育成も前向きに進んでいる。当社の現在の計画においては十分な人材が確保できる」とした。

さらに、工場近隣地域における渋滞の課題などについては、「重要な問題だと認識している。工場の前の道路を広くしてもらうように熊本県と約束し、工事が進んでいる。日本のほかの地域よりも、かなり速いスピードで道路の拡張が進んでいる。近隣にある東京エレクトロンとも通勤時間をずらしたり、勤務シフトをマッチングさせて渋滞を緩和したりといったことに取り組んでいる。また、工場では地下水を使用するが、内部で水をリサイクルして削減するといった取り組みも開始している」と語った。

また、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)については、「JASM1(第1工場)は22nmの量産準備を進めており、JASM2(第2工場)は12nmでの量産を計画をしている。12nmを必要とするタイミングは数年後にやってくる。22nmから12nmへの移行量がどれぐらいになるのかという点に加えて、2030年になると、JASM2で持つキャパシティでは足らないと考えており、台湾のハブも活用し、使い分けることも考えている。JASM1の稼働時にも約4万枚の月産を想定しているが、それでは足りないため、台湾も活用することになる」と述べた。

JASMは、ソニーセミコンダクタソリューションズが少数株主として出資する形でTSMCが設立した企業で、熊本県菊陽町に工場を立地している。

改善傾向が進むスマホ市場

なお、スマホ向けイメージセンサーについては、2023年度下期から中国スマホ市場が回復基調にあることを指摘。ソニーセミコンダクタソリューションズ 副社長 モバイル事業担当の指田慎二氏は、「中国では年間2億8000万台のスマホ市場があり、なかでもフラッグシップモデルおよびハイエンドモデルの比率が、ここにきて高くなっている。6月においても、この領域が好調で、前年同期比18%増と大きく成長しており、この流れは続くと見ている。当社が得意とする分野であり、今後のビジネス環境は良くなると見ている」とした。

また、ソニーグループのI&SSでは、2024年度からの中期経営計画における設備投資を、前中期経営計画に比べて3割減としているが、「これまでに投資してきたキャパシティがある。これらを活用する一方で、投資は厳選する」とコメントしたほか、「研究開発投資は減らしていない。将来の成長に向けた継続な仕込みを行う」と述べた。

先端技術を強みに量産まで見据えた組織改編を実施

さらに、指田副社長は、同社の強みについて、「CCDの時代からイメージセンサーのビジネスを継続し、スマホのほか、車載、大判カメラ、セキュリティ、医療、FAなど、多岐に渡ったイメージセンサービジネスを展開しており、それぞれの用途にあわせた提案と技術を横展開できる点が強みである。微細化については要望に応じて作り上げている。0.6μmの微細画素の量産も開始し、昨年からスマホ向けに提供している。今後、微細化の要望があれば、それに対応していける」とした。

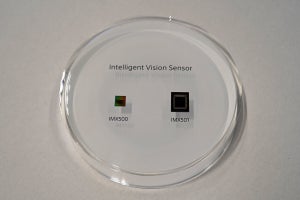

同社では、世界初となる2層トランジスタ画素積層型CMOSイメージセンサーを開発し、2023年度から出荷を開始している。従来同一基板上で形成していたフォトダイオードと画素トランジスタの層を別々の基板に形成し、積層するもので、画素サイズが小さくても撮像特性を向上させることが可能な点が特徴だ。

指田副社長は、「歩留まりを高める取り組みを進めており、2023年度は数社に納入した。フォトダイオードと画素トランジスタはいずれも自社で開発、生産しており、どちらも自社でやることに意味があり、外に出すことはしない。また、第2世代も検討しており、モバイル向けに導入していく。ハイエンドおよびフラッグシップ向けに提供していく」と語った。

清水社長兼CEOは、歩留まり問題についても改めて言及し、「新たな技術の導入が、コロナ禍であったため、厚木の開発部門が、九州の製造部門に行きにくかったという環境もあったが、もう少し慎重にやるべきだったという反省がある。結果として、顧客にも心配をかけた。歩留まり問題の解決に向けて、開発、製造体制を強化した」と述べ、「新たな技術を入れる際に、製造前の開発の完成度を高める必要がある。開発スケジュールを前倒しで進め、工場に導入するタイミングを早め、製造や出荷に影響しないようにすることが必要である。また、開発の責任は開発部門、製造の責任は工場になるが、開発から製造にスムーズに移行するために組織を見直した。開発者には、開発するだけでなく、量産の安定化までを見ておくように指示した。製造と開発の風通しが良くなり、かなり改善した」と、歩留まり問題解決の成果に自信をみせた。