6月12日と13日の2日間、「TECH+フォーラム 働きがい改革 2024 Jun. シナジー創出のカギとなる従業員エクスペリエンス向上」が開催された。13日には、サイバーエージェント 人事本部 人材戦略室 マネージャーの村田陽香氏が特別講演に登壇。同社が10年前から取り組む「GEPPO」と「キャリチャレ」などの適材適所施策について説明した。

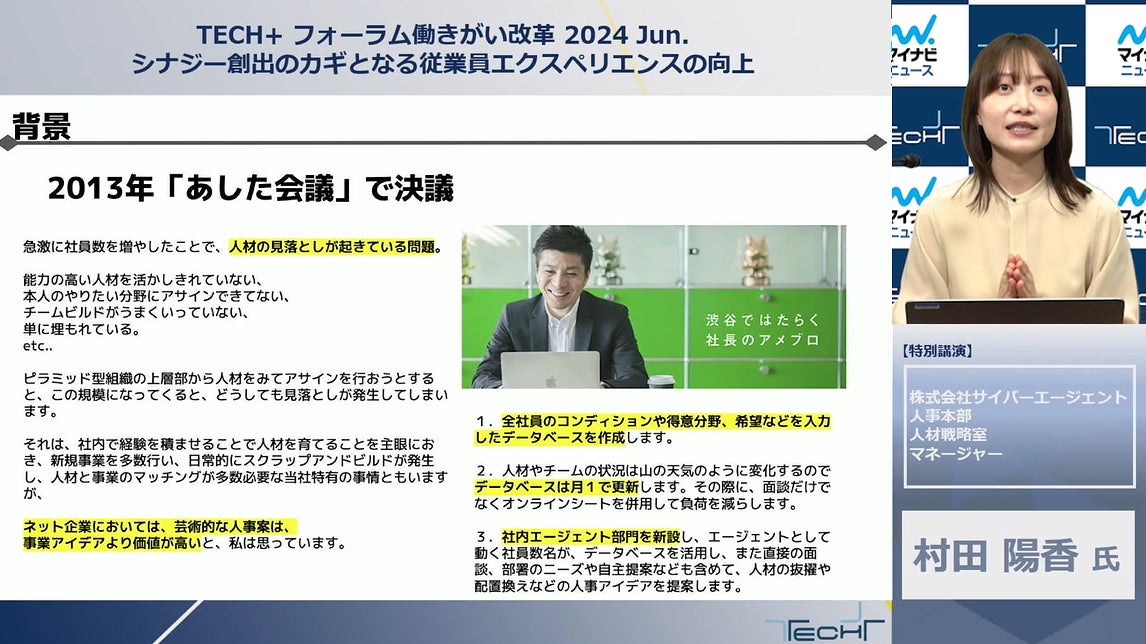

主要な施策は11年前の「あした会議」で決定

サイバーエージェントはエンゲージメントの定量的な測定を行っており、2年前の働きがいに関するアンケート調査では、働きがいを感じる社員の割合が87%と、非常に高い数字になった。村田氏はその要因として、適材適所の取り組みがあると説明する。

同社の適材適所の主な施策は、11年ほど前の「あした会議」で決定されたという。あした会議は、会社の未来につながる制度策や新規事業案、組織改編などを役員と社員がチームとなって提案し、決議して進めていく全社の取り組みだ。

適材適所の取り組みを開始した背景について同氏は、「当時は社員が急激に増えた時期で、事業が多岐に渡り、人材の見落としが起きているという課題感があった。そのような中、ネット企業においては芸術的な人事案は事業アイデアよりも価値が高いという社長の藤田(同社 代表取締役の藤田晋氏)の思想もあり、決議した」と語った。

このときの会議では、全社員のコンディションや得意分野、希望を入力するデータベースを作成すること、データベースは月1回で更新し、その人の気持ち、志向性、チーム状況の変化に対応すること、適材適所を推進する社内エージェント部門(キャリアエージェント)を新設することが決まったという。

「GEPPO」で社員のコンディションを把握

まず、データベースの作成・更新に向けては、自社で開発した社員のコンディション把握ツール「GEPPO」の運用を開始した。GEPPOは月次報告を意味し、毎月、全社員に現在のコンディションやキャリア志向を質問して、データベースを更新している。

GEPPOは自身や組織のコンディションを天気マークで選択する。そのほか、時期ごとに追加の質問も行っており、例えば、業務負荷や稼働のバランスを質問する時もあれば、年始めには今年の目標やチャレンジしたいことを聞いている。ただ、アンケートの回答で、社員に負荷がかからないようコンディションについては天気マークを選ぶだけの作業にしている。また、内容を役員会で議論していることもポイントだ。

「役員会に届けて議論するようにしていることは、回収率につながっています。自分が書いたら役員が見てくれるという認識により、入力率は8割~9割弱ぐらいになっています」(村田氏)

GEPPOのデータはさまざまな用途で活用しており、天気マークがずっと晴れだった人が急に雨に変わった場合は人事からフォローを入れ、キャリア志向を書いている場合は、社内異動や抜擢を議論する際に参考にしているそうだ。

異動公募制度「キャリチャレ」

サイバーエージェントが適材適所の実現に向け10年以上前から取り組んでいるのが「キャリチャレ」という異動公募制度だ。現在の部署に1年以上所属していれば、自分の意思で他部署への異動を申請できる。

キャリチャレは年に2回開催し、実際に異動する人は希望者の7割前後で、人数にすると年間50名前後だという。

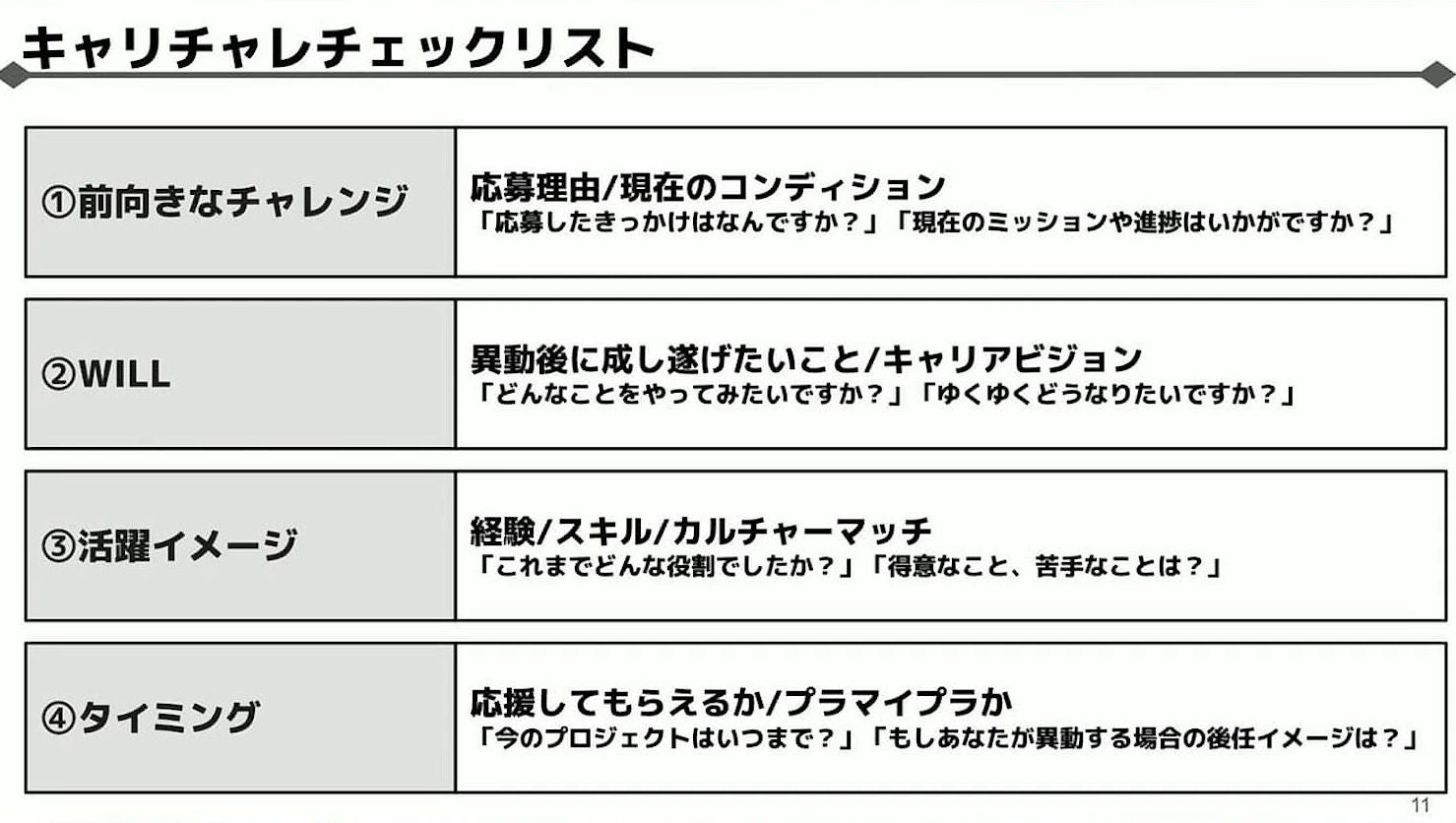

この制度では、応募者をまず、キャリアエージェントが面談。その後、役員会でチェックし、希望先との面談を経て異動が成立する。ただ、本人は異動したくても、異動先で実際に活躍できるかどうか分からないため、キャリアエージェントが面談する際には、チェックリストを基に行う。

チェックする項目としては、この応募は前向きなチャレンジなのか、応募したきっかけや現在の業務の進捗などがある。前向きなのかは、応募した理由や現在のミッション状態を聞くことで見えてくることが多いという。

また、実際に異動したらどんなことをやってみたいのか、どういうキャリアビジョンを描いているのかということもチェック。さらに、本当に異動した先で活躍できるかを判断するため、今までの経験で培ったスキルや部署のカルチャーにマッチするかも見るようにしている。

キャリチャレの運用開始当初は、人事が各事業の責任者に、現在、どのポジションが必要なのかを聞いてExcelにまとめ、それを全社員にメールで送り、応募者はそれに返信するというアナログなやり方で行っていたが、8年前から「キャリバー」という社内の求人向けのサイトを立ち上げた。このサイトでは、どの部署でどんなポジション・役割で募集されているのかを自由に閲覧できる。また、その部署がどんな部署なのかを紹介する動画「キャリテレ」もあわせて視聴できるようにしている。

成長機会を最大化させる抜擢文化

そのほか同社では、事業も人も成長させる機会として抜擢の取り組みを多く行っている。

その中の一つとして、全社的に現在の重要なポジションやそこにどういう人材が必要なのかを役員会で決め、そのポジションに抜擢する候補を人事が提案することもある。

この取り組みの意義について村田氏は、「どんな背景で、どういう人材を入れたらこの事業がもっと伸びるかという共通認識を持つことで、経営判断が早く、迅速に進められる」と語った。

抜擢の人事案を作成する際には、人物の経験、スキル、強みを可視化するという点と、第三者評価も入れる点、また、本人と会話した上で本人の意向を添えることも大事にしているという。

社員の経験、スキル、強みを可視化するためには、タレントマネジメントの導入が必要になるが、同社では「360°リスト」と「キャリアタグ」の2つを実施している。

360°リストは、その人を360度可視化しようという取り組みで、面談をメインにして作成。面談は、半期ごとにどういう目標を掲げて取り組んでいるのか、それに対しての進捗やモチベーションはどうか、中長期的なWILLはどうかなどのヒアリング項目と、GEPPOなどで事前に把握できている情報をベースに行う。

キャリアタグは、全社員の強みやキャリア思考をタグとしてもストックしているものだ。GEPPOでのキャリア思考、採用時の面接やその後の面談メモに基づいてタグ付けをしているという。

最後に村田氏は「これらの施策が、何か少しでもヒントになれば嬉しい」と語り、講演を結んだ。