Synspectiveは6月6日、同社が2024年3月に打ち上げた小型SAR(合成開口レーダ)衛星「StriX-3」および2022年9月に打ち上げた「StriX-1」において、日次干渉SAR解析向け画像のテスト観測に成功したことを発表した。

小型SAR衛星の開発・運用に加え、SARデータの販売や解析ソリューションの提供を行うSynspectiveは、2022年に商用化に向けた実証機としてStriX-1を打ち上げ、運用を行っている。また同衛星と同じ設計理念に基づいて製造されたStriX-3も2024年3月に打ち上げ、軌道投入に成功。4月には衛星から撮像した画像も公開している。

同社が実現を目指す地球観測手法の1つに、干渉SARがある。この手法は、異なる日時に同条件下で観測された複数のデータに高度な処理を施すことで、微小な地表の動きを計測することができるもの。なお現在広く用いられている大型SAR衛星では、画像取得の感覚は最短でも6日程度となっており、より高頻度での画像取得を可能にすることで、建設現場の安全管理や災害予測・把握などへの応用範囲が格段に広がると考えられる。

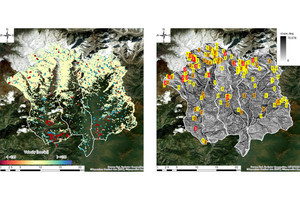

そして今回Synspectiveは、異なる日時に観測された画像のペアを日次(1日回帰)で取得することに成功した。StriX-3では2024年5月7日・8日に、ブラジル・ミナスジェライス州コンゴーニャスを撮像。StriX-1では2023年1月31日・2月1日に鹿児島県桜島の撮像を行ったとする。そしてそれぞれ連続2日間の2時期ペア画像を用いて、干渉SAR解析を実施したとのことだ。

以下画像のうちカラーのものは、SAR画像の位相の差(1回目と2回目の観測波の位相差)を色の変化で表しており、一方の白黒画像では、SAR画像の干渉性の高さ(1回目と2回目の観測における観測波の位相の揃い具合)を色の明るさで表しているという。同社はこの結果から、画像全体にわたって高い干渉性が得られていることが確認されたとし、これらの画像をさらに解析することで、高さ方向の情報やミリメートルレベルの変動の検出に応用することができるとした。

Synspectiveは、日次干渉SAR画像の安定的な提供に関する技術開発・体制構築を進めるとともに、同社のLDM(Land Displacement Monitoring)を含む干渉SAR解析関連サービスの構築も並行して進めていくとしている。