早稲田大学(早大)は6月3日、「磁気ヘッジホッグ格子」(HH格子)に光を照射した時に期待される集団運動の性質を数値シミュレーションで調べた結果、磁気モーメントの特殊な空間配列パターンとして磁性体中に現れる創発的な「磁気モノポール格子」に光を照射すると、「磁気モノポール」(MP)と「アンチ磁気モノポール」(AMP)が一斉に位相を揃えて振動する集団振動現象が起こることを理論的に発見したと発表した。

同成果は、早大大学院 先進理工学研究科の衛藤倫太郎大学院生(日本学術振興会特別研究員DC1)、同・大学 理工学術院の望月維人教授の研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

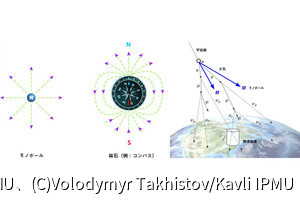

磁石では必ずN極とS極はペアとなっているが、ディラックによって提唱されたのが、特定の条件下ではN極またはS極だけの素粒子、つまりMPとAMPが存在しうるというもので、現時点では未発見となっている。

しかし近年になって、ある種の磁性体では、特殊な三次元磁気構造のHHとAHHが発見されており、両構造は物質中を動き回る伝導電子が磁場として感じる仮想的な場「創発磁場」の湧き出し(N極)と吸い込み(S極)として振る舞うため、仮想的なMPとAMPと見なすことができるという。ちなみに、HHやAHHはしばしば周期的に並んでHH格子という構造を作ることが知られており、実際にマンガン化合物の「MnGe」や「MnSi1-xGex」、鉄酸化物の「SrFeO3」などで発見されている。

エレクトロニクスへのさまざまな応用が期待されることから、HH格子が光やMWに応答してどのような振動現象や振動パターンを示すのかは、基礎科学と技術応用の両方の点から重要。しかし、過去にその問題に取り組んだ研究は実験的にも理論的にもほとんどなく、未解明のままだったという。そこで研究チームは今回、HH格子に光を照射した時に期待される集団運動の性質を、微視的な理論モデルを用いた数値シミュレーションにより調べることにしたという。

HH格子でHHとAHHは、渦糸状の磁化配列「ディラック(D)弦」でつながっている。HHの真下にある正方格子上の4つの磁気モーメントは、らせんを描くように下に降りていき、AHHへとつながっていく。このような磁化配列の渦糸構造と表現するが、らせんには右巻と左巻があるため、D弦にも右巻と左巻の2種類があることになる。1つの物質中に必ずしも2種類のD弦が現れるとは限らないが、今回の研究で扱われたMnSi1-xGexやSrFeO3などで実現しているHH格子では、磁気渦糸の巻き方が異なる2種類のD弦(AとB)が存在するため、多彩な電磁応答が期待できるとする。

-

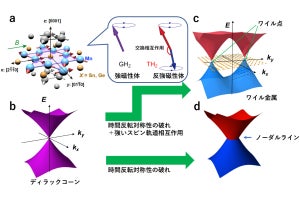

(a・b)HHとAHHの磁化配列(赤矢印と青矢印)と、創発磁場の分布(緑矢印)。HHでは磁場が中心から湧き出しており、AHHでは磁場が中心に吸い込まれている。(c)HHとAHHを繋ぐ磁気渦糸(D弦A)の構造。(d・e)HH格子におけるHHとAHHの空間配置。マゼンタの点とシアンの点がそれぞれHHとAHHを表している。また、それを繋ぐ線はD弦を表す。磁化の巻き方に応じて2種類のD弦(赤線:D弦A、青線:D弦B)がある。ゼロ磁場および低磁場のHH格子ではD弦AとB両方が存在するが(d)、磁場を印加するとD弦Bが消滅し、D弦Aのみが存在するHH格子が現れる(e)(出所:早大Webサイト)

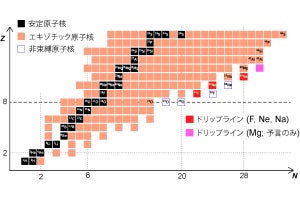

研究の結果、THzから数百GHzの周波数帯に3つの固有の周波数を持った特徴的な振動パターン(固有振動モード)が存在することが発見され、それぞれL1、L2、L3と命名された。さらに詳しく調べた結果、それらの振動パターンでは、D弦の上端と下端についているHHとAHHが同位相で振動しているため、同弦が上下に振動する並進振動が実現していることが判明。D弦の並進振動が意味するのは、光を照射されたHH格子では、無数のナノサイズの棒磁石が数百GHzの高速でそのような振動運動を起こしていることになるという。

さらに、3つの振動パターンのうち、L2モードはD弦Bの振動に、L3モードは同弦Aの振動に対応していることが発見された。その結果、磁場をかけることでHHとAHHの対消滅が起きてD弦が消える場合、Bの場合にはL2モードが消失し、Aが消える場合にはL3モードが消失する。このことは、これらの振動モードや、誘起される創発電場のオン・オフ、モードと同じ周波数を持つ光やMWが透過するか・しないかを外部磁場によって切り替えられることを意味しているとする。これは物性現象としてだけでなく、エレクトロニクス応用の観点からも重要な発見だという。

-

(a)外部磁場の大きさに関する相図。ゼロ磁場および低磁場ではD弦AとB両方が存在するHH格子が現れる。磁場を大きくしていくと、D弦Bに属するHHとAHHの対消滅が起き、D弦Aのみで構成されるHH格子に相転移する。(b)理論計算で得られた光吸収スペクトル。ピークが固有の周波数を持つ特徴的な振動パターン(固有振動モード)に対応しており、3つのモード(L1、L2、L3)が見て取れる。振動数の数値は規格化された単位系で書かれているが、これらのモードはおよそ数百GHzの周波数帯に現れている。D弦の振動に対応するL2、L3モードを見てみると、D弦A、B両方が存在する低磁場側のHH相ではL2、L3両方のモードが現れる。一方、弦Bが消滅し、弦Aだけで構成される高磁場側のHH相では弦B由来のL2モードが消失し、弦A由来のL3モードだけが残っている(出所:早大Webサイト)

今回の研究ではまず、HH格子が実現している金属磁性体を記述するために、磁性体を構成する原子上の磁気モーメントと、それらの間に働く相互作用を媒介する伝導電子を考慮した数理モデル「近藤格子モデル」が構築された。そして、磁化の運動を記述する方程式を用いて同モデルを解析することで、HH格子に光やMWを照射した時に期待される特異な集団運動や振動現象の様子や性質が調べられたとした。

なお今回の研究成果には、基礎科学の観点からの波及効果が期待されると同時に、高い技術応用上の意義もあるとしている。