大阪公立大学(大阪公大)は5月29日、原子番号22のチタンの安定同位体の1つである48Tiの原子核は、「殻構造」と「αクラスター構造」のどちらの特徴も有するため、どちらの原子核構造を持つのか意見が分かれていたが、理論模型を用いた計算結果と既存の実験データを比較した結果、同原子核は、中心付近は殻構造で、離れるとαクラスター構造に変化するという、原子核中心からの距離によって構造が変化する両者を併せ持つことが導き出されたと発表した。

同成果は、大阪公大大学院 理学研究科の岡田磨弦大学院生、同・堀内渉准教授、同・板垣直之教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する原子核物理に関する全般を扱う学術誌「Physical Review C」に掲載された。

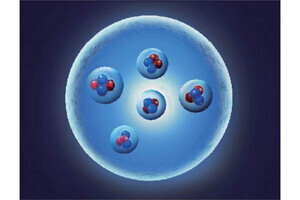

「α粒子」とも呼ばれるヘリウム(4He)原子核は、陽子と中性子が2つずつ強く束縛した系で、原子核の中においてはαクラスターと呼ばれる“塊”を形成する。このαクラスター構造は、鉄よりも軽い原子核においては特に重要と考えられている。鉄までの元素のうち、水素やヘリウムなどの最も軽い部類の一部の元素を除いた多くの元素が、恒星内の核融合により合成されたことが知られている。例えば炭素12は、3個のα粒子が融合することで誕生する。さらに、その合成された炭素12に合計4つ目となるもう1つのα粒子が融合すると酸素16が、同様にしてネオン20、マグネシウム24、シリコン28と、α粒子が1つずつ追加されていくことで、それらの元素が合成されるとされている。

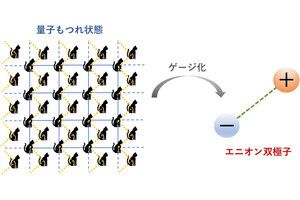

その一方で、原子核は重くなるにつれ、原子核の標準的な見方である殻構造が良く成り立つことも知られている。殻構造とは、原子核の周りを運動する電子の運動との類推から、原子核を構成する陽子や中性子も、原子核中心の周りをある軌道に従い独立に運動する、と考える模型であり、これにより陽子や中性子の数がある特定の場合に、原子核が安定する「魔法数」を説明することが可能となっている。しかし殻構造では、放射性の多くの重い原子核で観測されている、高速のα粒子を原子核から放出してより安定な原子核へと遷移する「α崩壊」を説明することができないという。

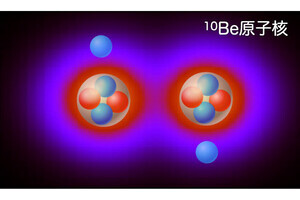

そうした中、近年、軽い原子核と重い原子核の中間である中重領域の原子核が、殻構造とαクラスター構造のどちらを持つのかという論争が起きている。例えば48Ti原子核が、カルシウム44とα粒子からなるαクラスター構造を持つと仮定すると、この原子核からα粒子を叩き出すようなある種の実験結果(αノックアウト反応)を説明できるが、原子核の半径など、その他の基本的な性質は再現できないという。その一方で、殻構造と仮定すると、基本的な性質は説明できるが、αノックアウト反応の実験結果は説明できないため、どちらが正しいのか意見が分かれていた。そこで研究チームは今回、48Ti原子核が実際にどちらの構造を持つのかを調べることにしたという。

今回の研究のため、新たに殻構造とクラスター構造を同一の枠組みで表すことができる理論模型が構築された。原子核に陽子を衝突させた場合は標的原子核の表面付近の構造を、α粒子を衝突させた場合はより外側の領域の構造を反映する、原子核反応の一般的な性質が利用され、48Tiに対して、高エネルギーに加速された陽子およびα粒子を衝突させる過程が計算された。

48Tiの構造として殻構造であると仮定した場合と、αクラスター構造であると仮定した場合の、それぞれの理論計算が実験データと比較された。その結果、48Tiは標準的な見方である殻構造が支配的であるものの、表面より外側にはαクラスターの成分を持つと判定されたという。

今回の成果は、中重領域の原子核構造が、殻構造からαクラスター構造へと、原子核の中心からの距離によって移り変わる可能性を初めて提示したもので、従来の原子核構造の理解を覆すものであると研究グループでは説明している。重い原子核がα崩壊を起こす現象は古くから知られてきたが、その根本的理解(原子核表面にα粒子が存在するのかどうか)は、およそ1928年に発表されたガモフの理論から未解決のままとなっていた。今回の研究成果は、中重領域以降の原子核において、通常の殻模型による理解を超え、表面にα粒子が析出している可能性を示すものとなり、なぜ重い原子核がα崩壊を起こすのかという問題の解決の糸口を与え、原子核構造研究の新たな地平を拓くものであることが期待されるともしている。