年々高まっている生活者の健康志向。飲食店や食品メーカーは「健康」を押し出した商品開発に注力し、市場は拡大傾向にある。そんな業界を支えるのが、商品の素材を開発・販売する企業である。彼らの存在なしに商品開発は成り立たない。

そんな黒子的企業の中でも、吉野家やセブン-イレブンなど国内大手企業からの指名が多いのが、1948年創業の太陽化学である。吉野家は太陽化学、京都府立医科大学と共同で、高機能牛丼の開発を進めている。それには太陽化学が30年以上前から研究開発し、日本で唯一製造している食物繊維「グァー豆食物繊維(※)」が活用されている。

※編集部注:グァーガム分解物とも呼ばれる、インド・パキスタンなどの乾燥地域で採れるグァー豆由来100%の食物繊維。食物繊維としての健康機能をそのままに、グァー豆の種子部分を取り出したグァーガムを扱いやすく低粘度に加工した素材。腸内細菌のエサになりやすい高発酵性の食物繊維で、豊富な健康エビデンスから世界45カ国以上で長年利用されてきた素材。日本では病院、高齢者施設において長く活用されてきた。

さまざまな健康効果が期待できるグァー豆食物繊維を活用することで、おいしさに健康機能を兼ね備えた牛丼の開発を目指して、今も研究を続けている。

セブン-イレブンは2023年6月より「時間で選ぶ美味しい栄養」をコンセプトに、朝・昼・夜それぞれの時間帯に合わせたウェルビーイング食品「Cycle.me(サイクルミー)」限定シリーズを販売している。同社はこれらの一部商品に使われるグァー豆食物繊維を提供。「子どもからお年寄りまで食べられる体に優しい食物繊維」として重宝されている。

複数の大手企業とコラボする老舗企業でありながら、「食物繊維市場2.0」を牽引する素材メーカーとしてトップを走る同社。また、グァー豆食物繊維の流通は3年間で150%もの増加を見せる。ここまでの躍進の秘密は、独自の経営戦略「研究ドリブン戦略」にあった--。

研究開発経験者が5割超、マーケティング本部の裏側

1948年の創業時から研究開発型企業として、研究開発に力を注いできた太陽化学。創業6年後となる1954年に研究室を設置し、サイエンスとテクノロジーを企業の根幹としてきた。そんな中、近年立ち上がったのがマーケティング本部である。

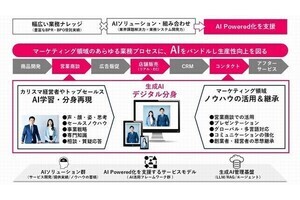

驚くべきことに、マーケティング本部は、人材の5割以上が研究開発経験者で構成されている。研究開発部門とマーケティング部が縦割りになり、人材の特性もまったく異なる一般企業とは大きく違う構成である。

同社の特徴として、社員の25%の人材が研究開発に従事していることが挙げられる。それにより、社内の多様な部門に研究開発経験者が配置され、マーケティングや営業活動は常に研究開発視点を持って行われる。 研究ドリブン戦略を敷いた背景について、山崎さんはこう語る。

「新型コロナウイルスの流行以前から、縮小していく可能性が高い国内市場で戦うことへの危機感を感じていました。そのころから会社の組織を改めて規定することで、いち素材メーカーとしての役割を脱する必要があるとも考えていました。

食品メーカーさまなどのクライアントに対して素材を提供するという、素材メーカーでは当たり前のスタンスであり続けるのではなく、生活者起点の発想を持つBtoBtoCの考え方を持った動き方をすべきだと。素材開発・提供の請負人から、共創パートナーへと進化する必要がありました」(山崎さん)

方針を大きく転換してから、マーケティング本部は「より関与度の高い提案がスピーディーにできるようになった」と手応えを語る。

「一般的に素材メーカーは、クライアント内の研究開発部門かマーケティング部門の一方としか連携が取れないことが多く、一気通貫した製品化に関与しにくい課題があります。

一方で、太陽化学のマーケティング本部の人材は研究開発・マーケティングの双方のナレッジを持っており、研究開発部・マーケティング部双方への提案ができるだけでなく、クライアント内で“翻訳者”としても機能します」(三ツ矢さん)

この他にも、山崎さんは「研究領域の広さを活用した高付加価値な提案ができるようにもなった」ことを挙げる。

「これまではプロダクトアウトの提案内容が多かったのですが、社内に生活者視点をより取り入れていきたい機運がコロナ前に高まり、マーケットインの考え方も含めて、研究を生かしていく取り組みを実施しています。

結果、お客さまへのご提案の質が変化したことを実感しています。かつては弊社が突き詰めてきた素材の機能やエビデンスをご紹介するのが主でしたが、現在ではそれらに加え、いかに良い商品に落とし込み、エンドユーザーに届けるかを意識した提案が増えてきていると感じています。

太陽化学は全国の大学や研究機関と数多くの共同研究を行ってきて、海外の研究機関と実施している実績も複数あります。これらのアセットを最大限活用し、常に高付加価値な提案をしていくことを目指しています」(山崎さん)

35年以上に渡り食物繊維を研究し続けてきた

太陽化学は創業翌年の1949年には食品用香料の製造を開始、1952年には日本初の食品用乳化剤を開発、1957年には食品用安定剤を製造販売開始するなど、多様な素材開発と研究に力を注いできた。現在では、これまでの技術を活用した商品が2,000品目を超える。

1989年には食物繊維の製造にも本格的に乗り出す。水溶性食物繊維「サンファイバー」を製造開始した年だ。先述のように太陽化学は現在、次世代型食物繊維、グァー豆食物繊維の製造・販売に力を入れ、これまでも国内外でその技術力は評価されてきた。

同社がグァー豆由来の食物繊維に着目し、機能性についての研究を開始したのは1980年代に遡る。グァー豆食物繊維はグァーガムを酵素分解したもので、グァーガム自体にコレステロール低下作用や血糖値抑制効果などの報告があったが、粘度が高いことから、食品素材としての用途が限られていた。

それを幅広く使えるようにと、同社はグァーガムを酵素処理で低粘度化する生産技術を確立。グァーガム分解物の工業化に成功し、グァー豆の大規模生産地のひとつであるインドに生産工場を持つに至った。

そんな歴史を経て、今やグァー豆食物繊維は市場に流通するようになり、生活者のもとへ広く届いている。厚生労働省が5年に1度改定し、2025年度から適用される「日本人の食事摂取基準」において食物繊維の摂取量基準が増加する。生活者の間でも食物繊維への興味が深まる時期ゆえ、グァー豆食物繊維は一層普及していく可能性がある。

「食物繊維市場2.0」ともいえる新市場を牽引する企業として、研究員の安部さんは「腸の健康の重要性や食物繊維の種類選択(機能によって選ぶ)ことの重要性を広めていくことが大切」と語る。

「弊社は人々の健康に貢献するため、グァー豆食物繊維の開発や販売だけでなく、食物繊維に対する新しい価値観を発信する取り組みを行っています。具体的には『食物繊維は量だけでなく、種類、摂取する時間帯(時間栄養学の概念)なども踏まえて摂取すると、より効果を実感できる』ということです」(安部さん)

積極的な発信の効果で、グァー豆食物繊維は徐々にメディアに取り上げられるようになってきた。グァー豆食物繊維の認知とともに生活者へも「食物繊維には種類選択が重要だ」との価値観、機能も徐々に認知され始めていると、同社は手応えを感じている。

社内外で「お腹の不調課題」にアプローチする活動

先述のBtoBtoC思考を重要視し始めた太陽化学は、生活者とより距離の近い取り組みも始めている。4月には「働く世代の“快腸”なビジネスライフ実現」を掲げ、働く人のお腹の健康をサポートする「快腸ビジネスプロジェクト」を開始した。

「自社従業員向けに“腸の健康”リテラシー向上活動を進めています。具体的には、“腸”に関連する健康情報の掲示や全従業員を対象としたeE-ラーニングで健康意識の向上をはかっています。また、四日市市にある社員食堂では、グァー豆食物繊維の粉末サプリメントを社員が自由に使えるようになっており、さらには、普通の白飯と並んでグァー豆食物繊維を混ぜて炊き込んだグァー豆食物繊維配合ごはんも選べるようになっています。」(三ツ矢さん)

そんな取り組みをしている同社社員の健康診断のBMI値(社内平均値)が、全国平均を大幅に下回っていることが分かったという。その成果を関心が高まる健康経営にも展開したいと始まったのが、同プロジェクトだった。腸の健康リテラシー向上を目指した情報提供と合わせ、お腹に優しい食物繊維素材を活用して健康的な行動につなげる仕掛けづくりである。

第1弾として行ったのが、みずほ銀行、栄養食と協働した企画で、2024年4月2日~12日にかけて、みずほフィナンシャルグループの社員食堂で行った「次世代腸活フェア」である。

期間中は、食物繊維豊富な食材を使った腸活メニューを計39品目提供。丼ものやデザートもグァー豆食物繊維を活用した。

「腸活メニューは予想食数を上回り、期間中は食堂利用者数も増えるなど等、好評でした。アンケート結果からも腸への関心が高まったことがわかり、食堂を通じた従業員の健康への新しいアプローチで、利用者の健康意識や行動変容を後押しすることが出来たと感じています」(三ツ矢さん)

お腹の不調は労働生産性にも影響を与える要因であることがわかってきており、同社は企業の健康推進活動を支援することで、ビジネスパーソンに健康意識変化のきっかけと行動変容の機会を提供し、働く世代のウェルビーイングな生活を応援し続ける。

研究力と生活者視点を持って、食物繊維市場2.0を牽引する

最後に、今後の展望を聞いた。

「太陽化学の強みは研究力と裾野の広さです。研究については、企業1社だけでなく、大学、病院などの研究ネットワークが必須であり、ネットワークの広さも太陽化学の強みだと自負しています。ネットワークのハブとして機能させ生活者視点も取り入れることで、ビジネス的にも社会的にも貢献していきたいと考えています」(山崎さん)

「昨今、腸に関係しない病気はないのではと言われるほど、私たちの健康維持には腸内環境が重要だと分かってきています。日本人の腸内環境は悪化していて、便秘も下痢も多いですし、炎症性の腸疾患の患者さんの数も増加傾向にあります。

乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを意識して摂取する方は多いですが、食物繊維やオリゴ糖などそのエサとなるものがなければ、腸内環境を良好に整えることはできません。食物繊維摂取の重要性はもちろん、食物繊維の種類選択の重要性についてもお伝えし、日本人の腸内環境の改善を通じて、全身の健康維持に貢献できたら幸いです」(安部さん)

今、腸の健康は病気だけではなく、美容や長寿などにも大きく影響することが分かってきている。同社の研究でも肌や脳機能など、生活者が気になる分野のエビデンスを明らかにしていくべく研究を進めている。研究開発をベースに、生活者に寄り添う視点も大切にしながら、この先も新市場をリードしていく。