宇宙航空研究開発機構(JAXA)は5月23日、太陽よりも桁違いに大きいフレアを発生させることが知られている「RS CVn型連星」(りょうけん座RS星に代表されるフレア星について、フレアの規模は過去最大の太陽フレアの100万倍(スーパーフレア)にも達していたことが明らかになったと発表した。

同成果は、東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻/JAXA 宇宙科学研究所(ISAS) 宇宙物理学研究系の栗原明稀大学院生、ISAS 宇宙物理学研究系の辻本匡弘准教授、ISAS 宙物理学研究系の海老沢研教授(東大大学院 理学系研究科 天文学専攻兼任)、ISAS 太陽系科学研究系の鳥海森准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

恒星フレアは、恒星の外層大気で磁場に蓄積されたエネルギーが突発的に解放される爆発現象だ。太陽もフレアをしばしば起こす(直近では、2024年5月11日に、活動規模のB・C・M・Xの4クラスのうちで、最大クラスXに含まれるX5.8のフレアが発生している)。解放された磁場エネルギーは、熱エネルギーとしてプラズマの加熱に使われたり、運動エネルギーとして荷電粒子の加速に使われたりと、周辺環境に与える影響は大きい。過去には、太陽の大規模なフレアの発生に伴って、衛星が故障したり、地球上で大規模停電が発生した例もある。

巨大フレアは規模が大きくなればなるほど発生頻度が低くなり、規模が10倍になると、発生頻度は1/10になるという。観測史上最大といわれる1859年の「キャリントン・フレア」と同程度のものはおよそ100年に1回と見積もられている。太陽フレアの科学的な観測はまだ150年程度の歴史しかないため、太陽の観測のみでリスクを定量化するのはあまり現実的とはいえないという。そこで、数多くの恒星のフレアの観測が行われている。

フレアが発生する現場は数百万度以上の高温プラズマが存在するため、X線で明るく見える。しかしX線で、宇宙のいつどこで起こるかわからない恒星フレア現象を見つけ、詳細な観測を行うことは容易ではない。現存するX線観測衛星だけでは、多数天体の常時監視と個別天体の詳細観測を両立することが難しく、これまでの観測は長期モニターで受動的にフレアの発生を待つという効率面で劣る方法が主流だったという。

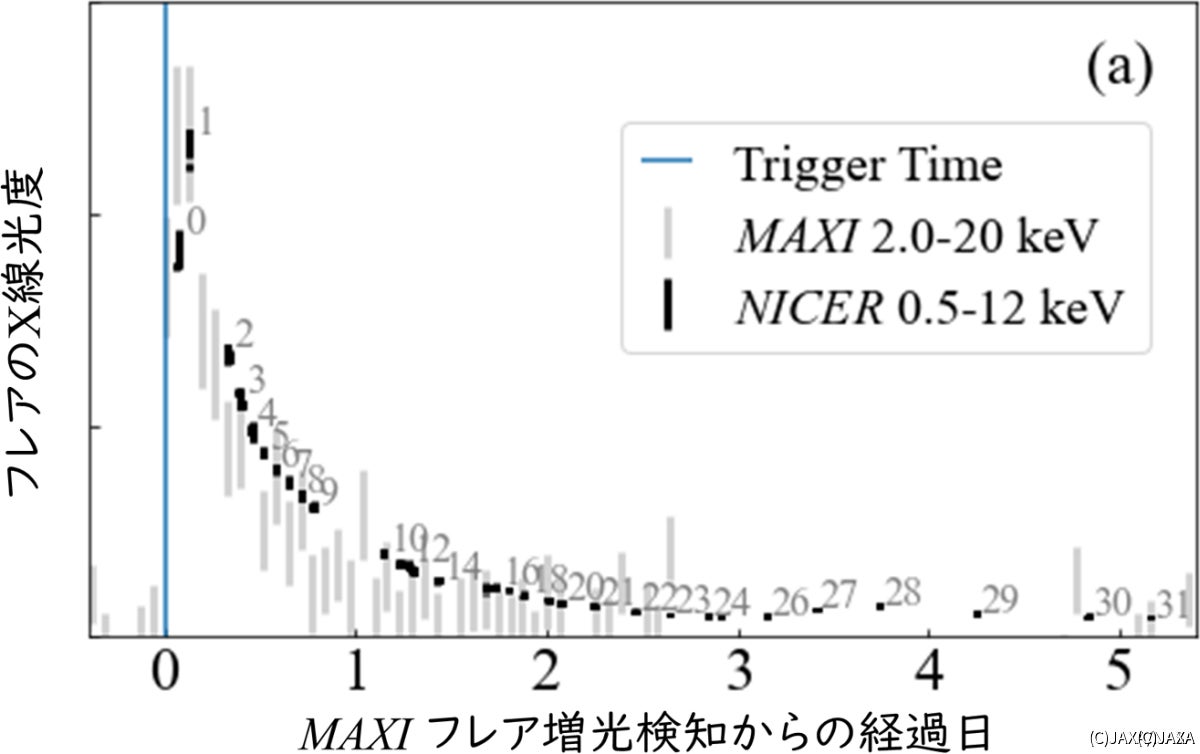

それを改善するため研究チームは、ISSに搭載されている2つの相補的なX線観測装置(MAXIとNICER)を連携させることで、恒星フレアなどの突発的なX線増光を起こした天体を素早く捕捉するシステム「MANGA」を開発。そして同システムを用いて今回、RSC Vn型連星の一種であるおひつじ座UXのフレア初期の増光をMAXIにて検知し、そのわずか89分後にNICERによる詳細追観測を実施することに成功したとする。

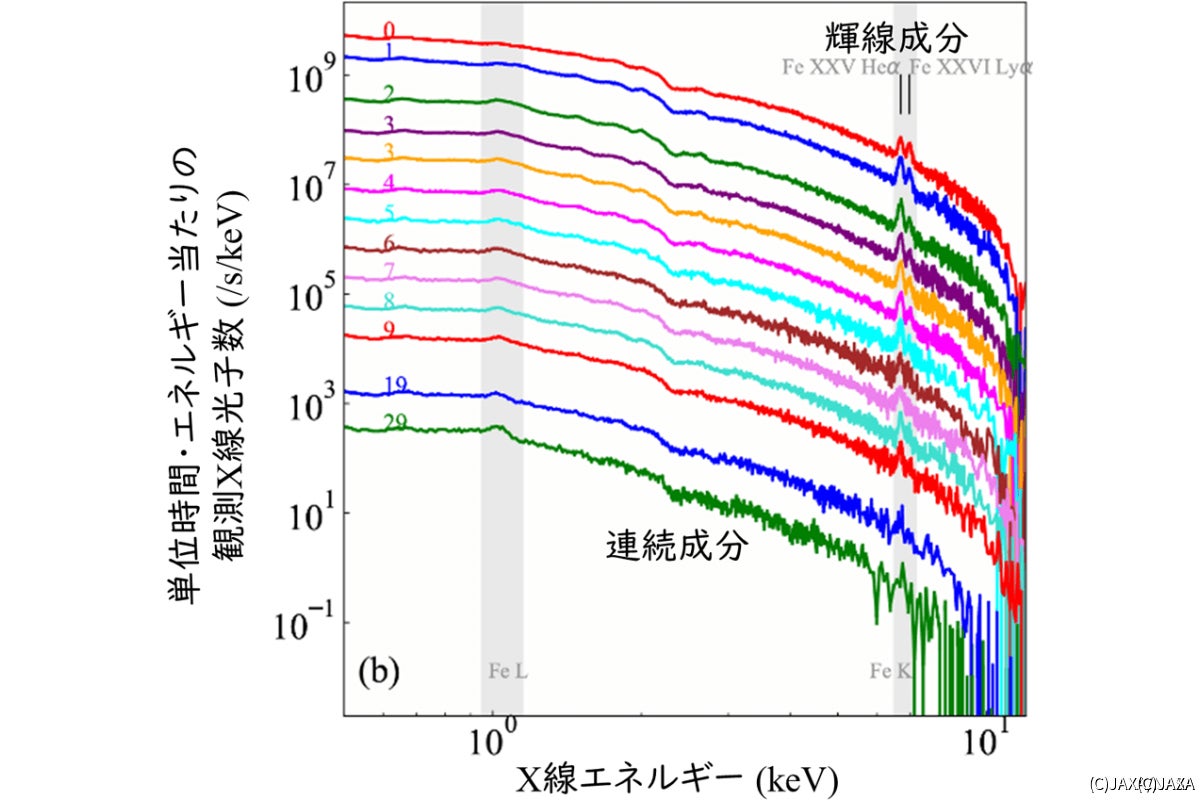

フレアの規模は、過去最大の太陽フレアと比較しても100万倍近く大きいものだったという。解析として行われたのは、フレアによるエネルギー解放直後のX線エネルギースペクトルのモデリング(熱制動放射による連続成分と脱励起による輝線成分の分析)だ。連続成分の情報から、プラズマ温度とX線光度の変化には時間差が生じていることが判明し、「フレアループ」(フレアの際に見られる磁力線が恒星表面からアーチ状に立ち上がった形状)内のプラズマ形成の時期を捉えていることが示唆されたとする。また、半ループ長が太陽半径の約4倍(太陽フレア典型スケールの約100倍)と見積もられ、規模の大きさが裏付けられた。

輝線成分の情報では、太陽以外の恒星フレア現象で初となる「衝突電離平衡」(束縛電子を持つイオンや原子が束縛電子が引きはがされて価数が減る「電離」と、周辺の電子を捕まえて価数が増える「再結合」の割合がつり合った状態)から乖離したプラズマの観測的証拠の探索が行われた。鉄の24階電離イオン、25階電離イオンからの輝線放射強度比の時間的進化が求められ、理論予想値との比較が行われた。その結果、フレア発生直後のプラズマは電離非平衡状態で説明可能であることが示されたという。

-

NICERで取得されたX線エネルギースペクトル(図は、発表論文掲載のものを改変したもの)。スケールが調整されており、上から下へ時間進化を示すように描画されている。観測エネルギーバンド全体にわたる連続放射成分と、局所的な輝線放射成分で特徴づけられていることがわかる (C)JAXA (出所:ISAS Webサイト)

今回の観測データでは、電離平衡状態の解を棄却するまでには至らなかったとし、研究チームは今後、日本のX線分光撮像衛星「XRISM」などの他のX線観測衛星との同時観測を行うことで、電離非平衡プラズマの初検出を目指そうと考えているとした。