サイボウズは4月11日、オンラインメディアセミナー「能登半島地震から100日。災害大国『日本』に必要なことを考える 2024年の災害現場の最前線 ~地方のインフラになりきれないITとDXの葛藤と困難~」を開催した。セミナーでは、サイボウズ 社長室 災害支援チーム リーダーの柴田哲史氏、実際に石川県内で被災した同 ソーシャルデザインラボ フェロー/災害支援チームの野水克也氏が説明を行った。

サイボウズの「災害支援プログラム」

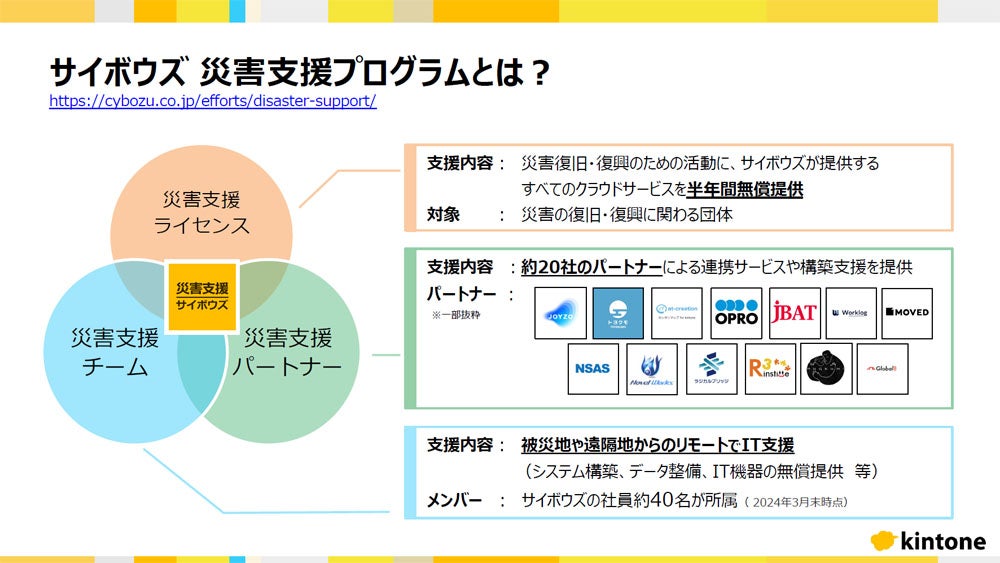

同社では災害支援ライセンス、同パートナー、同チームの3つの支援で構成された「災害支援プログラム」を提供している。ライセンスは災害復旧・復興のための活動に関わる団体に同社のすべてのクラウドサービスを半年間無償で提供し、パートナーは約20社の連携サービスや構築支援を提供。チームは約40人のサイボウズの社員が被災地や遠隔地からのリモートIT支援を行うというものだ。

能登半島地震は石川県能登地方を震源に2024年1月1日16時10分に発生し、県内で最大震度7を観測、現在も近隣自治体の7県1府(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、大阪府、兵庫県)で被害がある。4月5日14時点の状況としては人的被害が1545人(死者245人、負傷者1300人)、住宅被害は11万3900棟(全壊8650棟、半壊1万8953棟、床上浸水6棟、床下浸水19棟、一部破損8万6514棟)となっている。

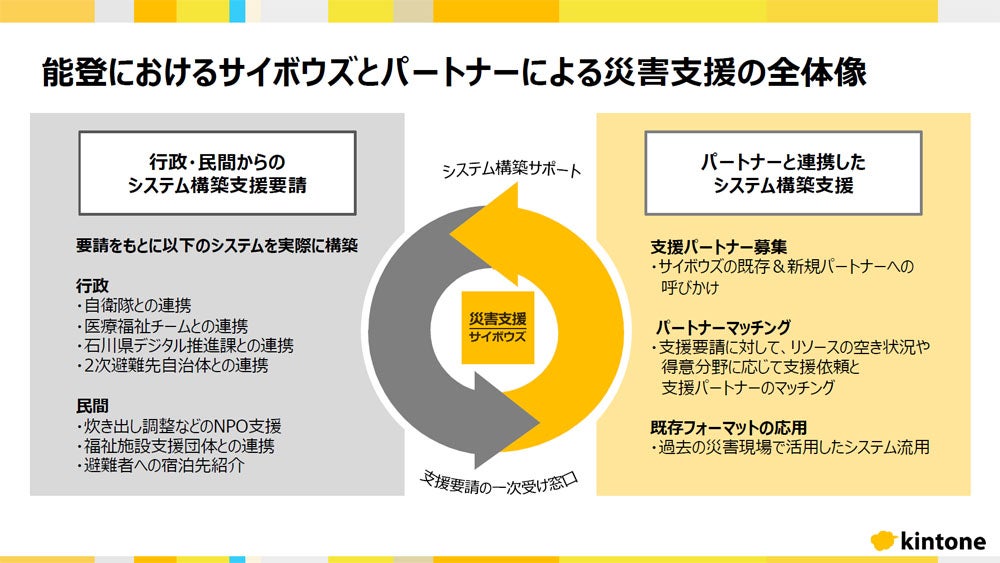

サイボウズは政府や自治体、民間の支援者からの要請をもとに、単独、パートナー協業での支援を即座に判断して実施。これまでは各都道府県の社会福祉協議会からの相談が多かったが、政府からの直接依頼をはじめ、従来はなかったルートからの相談もあったという。

同社の災害支援は行政や民間からのシステム構築依頼を受け取ると、適した既存システムを提案したり、システム構築での支援体制を組むことができるパートナーとのマッチング調整を行うほか、支援の内容が固まり次第、円滑に進むようサポートも行う。セミナーでは発生当日から現在に至るまでの支援内容が紹介された。

発生当日~4日目までの状況

野水氏は「これまで多くの災害支援を行ってきたが、自分が被災するのは初めてだった」と振り返る。発生当日の1月1日、同氏は奥能登の自宅に在宅しており、大きく揺れた後に家屋が全壊、2分後には断水・停電し、通信キャリアによっては即時不通、通話のみ半日、通話のみ長い間OKなど、とさまざまな状況で下水道は多くの地域で使用不能となった。

1日目の夜について、同氏は「公民館が避難所に指定されていたが、役所職員も被災して道路も寸断されている状況のため、住民同士で避難所を作り、お互いを助け合うことだけしかできなかった」と話す。2日目は道路の寸断による物資不足や連絡・通信が遮断され、被害状況の把握が困難になっていた。

一方、柴田氏は発生当日は新潟にある実家に帰省し、震度5弱の大きな揺れを体感しており、テレビやインターネットで被災地の様子を知り、被災状況の情報収集を開始、2日目も引き続き被災状況の情報収集を継続した。

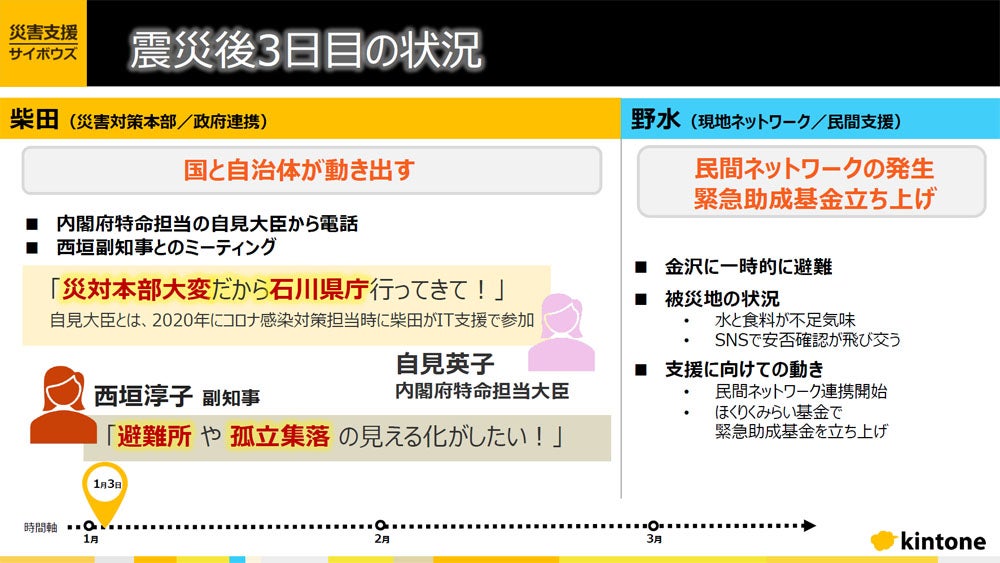

3日目に国と自治体が動き出し、柴田氏に内閣府特命担当の自見英子大臣から電話があり、石川県庁に赴くように依頼を受けたほか、西垣順子石川県副知事とミーティングを行い、避難所や孤立集落の見える化を要請された。

野水氏は一時的に金沢市に避難したが、被災地の状況は水と食料が不足気味であるとともに、SNSでは安否確認が飛び交っていた。ただ、この時点で民間ネットワークの連携や「ほくりくみらい基金」で緊急助成基金を立ち上げるなど支援に向けて動き始めた。

4日目に野水氏は職場復帰し、社内に状況報告などを行い、避難者の情報収集を本格化。被災地での通信回復のためパートナーにスターリンクを用意してもらい、各避難所の名簿を民間でやり取りなどを行った。

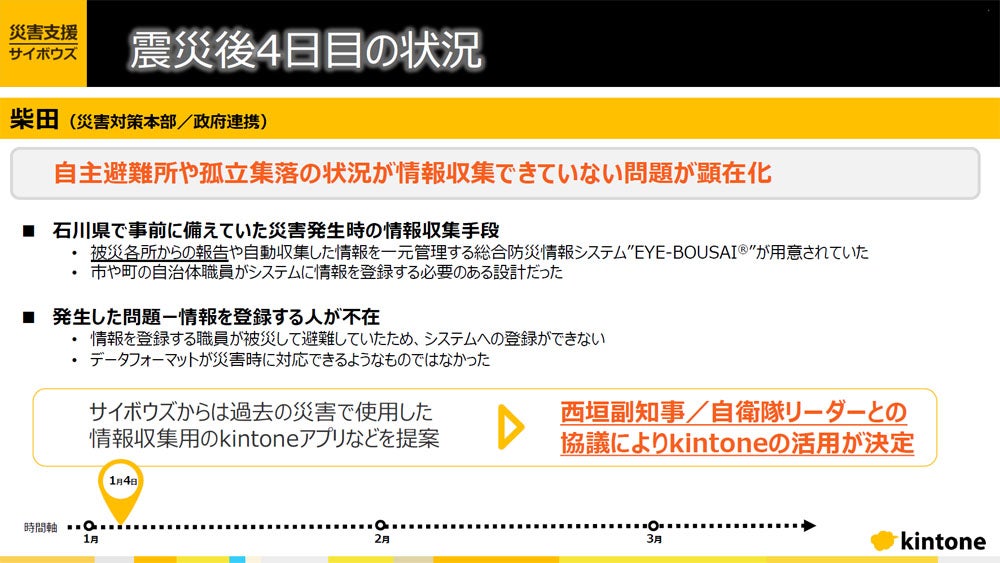

柴田氏は石川県災害対策本部に入ったものの、多くの問題に直面した。同氏は「特に自主避難所や孤立集落の状況が把握できていない問題が顕在化してきていた。一元管理する総合防災情報システムが用意されていたが、職員がシステムに情報登録が必要な設計となっていた。情報を登録する職員が被災・避難しているため、システムへの登録ができないことに加え、データフォーマットが災害時に対応できるようなものではなかった」という。

そのため、同氏はサイボウズが過去の災害で使用した業務システム構築プラットフォーム「kintone」アプリなどを提案し、西垣副知事と自衛隊のリーダーとの協議により、kintoneの活用を決定した。

5日目~14日目までの状況

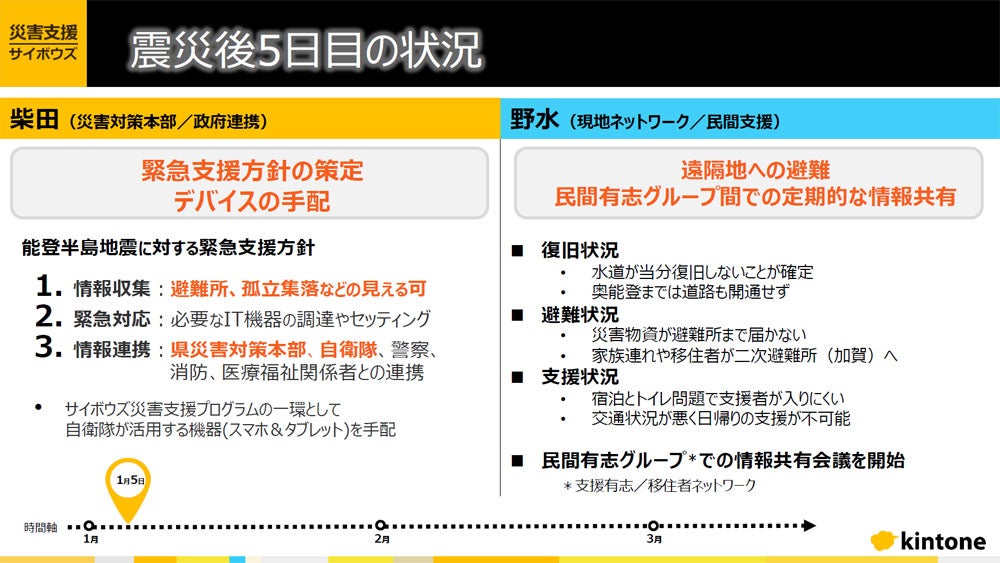

5日目はkintoneの活用により、支援の動きが加速しだす。柴田氏は緊急支援の策定とデバイスの手配を開始。緊急支援は(1)情報収集:避難所、孤立集落の見える化、(2)緊急対応:必要なIT機器の調達やセッティング、(3)情報連携:県災害対策本部、自衛隊、警察、消防、医療福祉関係者との連携の3つを方針に定め、サイボウズ災害支援プログラムの一環として、自衛隊が活用する機器を手配した。

野水氏は、水道が当面の間は復旧しないことが確定するとともに奥能登までは道路も開通していなかったほか、災害物資が避難所まで届かないことから家族連れや移住者が二次避難所(加賀)に移動。また、宿泊とトイレの問題で支援者が入りにくく、交通状況が悪く日帰りの支援が難しいため、民間有志グループでの情報共有会議をスタートさせた。

6日目に柴田氏は、自衛隊との連携システムの運用開始に向けての最終準備として、支援に使う機器の設定やアプリの利用方法をレクチャーした。野水氏はサイボウズ災害支援プログラムを本格稼働し、災害支援パートナー事務局の立ち上げ準備を行い、パートナーに向けて支援のお願いや、kintoneで支援パートナーと支援依頼マッチングができるようにした。

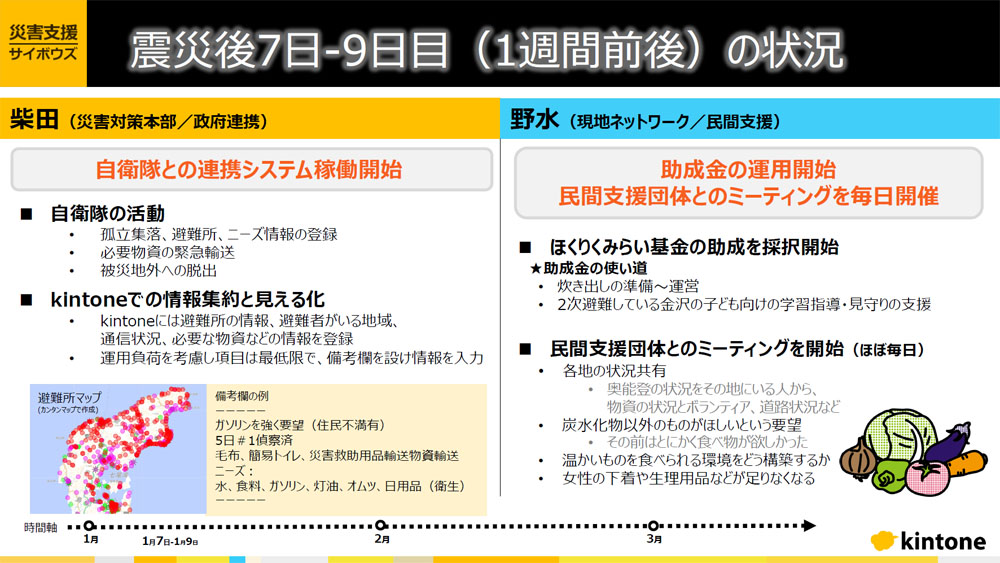

7~9日目は自衛隊との連携システムが稼働を開始し、孤立集落や避難所、ニーズ情報の登録、必要物資の緊急輸送、被災地外への脱出といった自衛隊の活動に加え、kintoneに避難所の情報、避難者がいる地域、通信状況、必要な物資などの情報を登録し、運用負荷を考慮して項目は最低限とし、備考欄を設けて情報を入力した。

野水氏は、ほくりくみらい基金の助成を採択開始し、炊き出しの準備から運営、二次避難している子供向けの学習指導・見守りを支援に加え、各地の状況共有をはじめ民間支援団体とのミーティングを開始した。

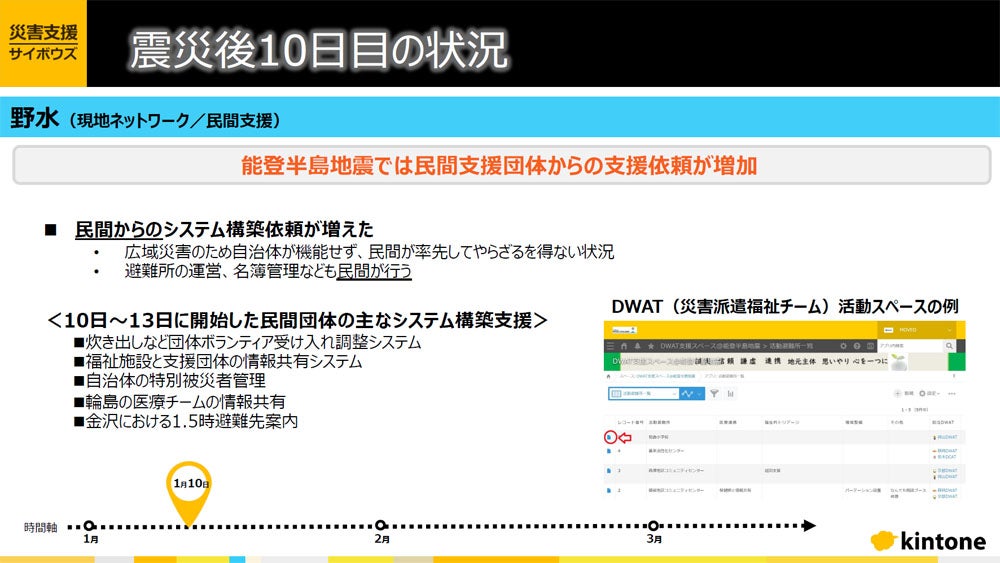

10日目は広域災害のため自治体が機能せず、民間が率先してやらざるを得ない状況だったことから、民間からのシステム構築依頼が増加し、避難所の運営や名簿管理なども民間が行っていた。例えば、炊き出しといった団体ボランティア受入れ調整システムや福祉施設と支援団体の情報共有システム、自治体の特別被災者管理、輪島の医療チームの情報共有などだ。

12日目、柴田氏は1.5次避難所を運営する医療福祉団体との連携を開始。というのも介護が必要な要支援者の増加やコロナやインフルエンザの蔓延、二次避難所の避難者の連絡先が分からないほか、各団体ごとに避難者名簿をバラバラに管理し、名簿類は手書き・Excel添付ファイルなど情報管理に課題を抱えていたためだ。

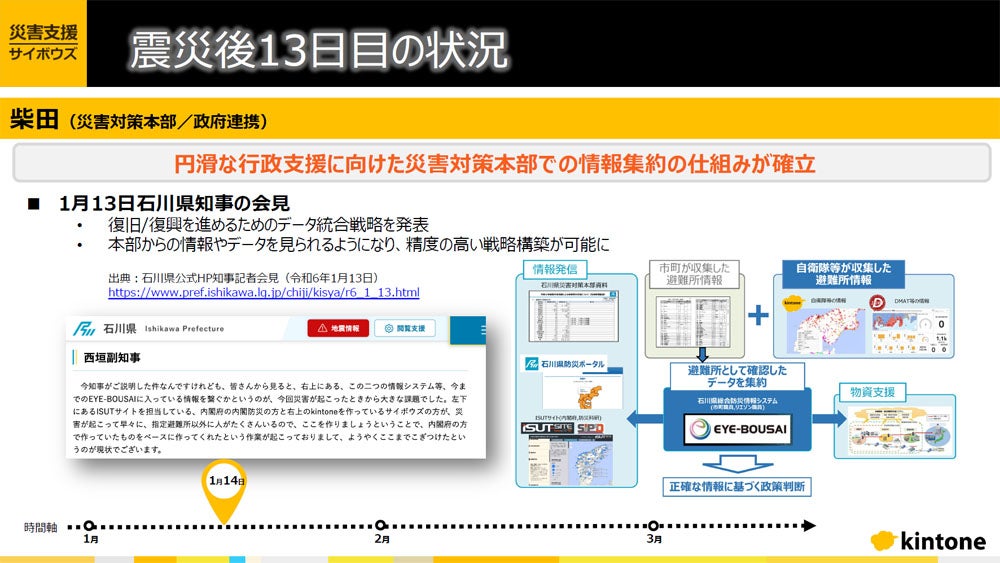

13日目には円滑な行政支援に向けた災害対策本部での情報集約の仕組みが確立し、14日目は支援物資が避難所に届かないことから、避難所生活が長期化する中での問題が出てきた。そのため、災害関連死を防ぐ取り組みや避難所での生活支援などを行った。

21日目~現在までの状況

発生から3週間が経過した21日目は、柴田氏は1.5次避難所で避難を続ける要介護被災者の支援強化を実施し、介護支援プロジェクトを開始。野水氏は避難生活の長期化に伴うさらなる問題に直面し、避難所に高齢者しか残らなくなり、衛生問題、性差問題、所在不明問題、治安の悪化などがあったという。

40日目を迎えると民間支援は継続が難しい局面を迎え、自治体は情報収集で手一杯となり、支援に手が届かない状況だった。電気は仮復旧してものの、水道は断水が続いており、役所の機能は十分に戻っていない状態となっていた。

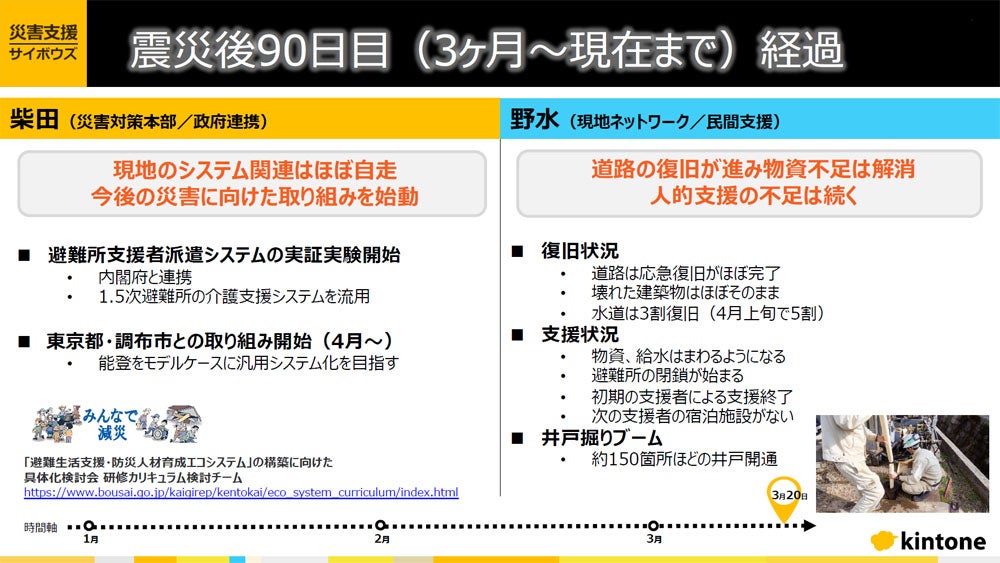

3カ月後~現在までは、柴田氏の担当領域では現地のシステム関連はほぼ自走し、今後の災害に向けた取り組みを始動させている。一例として、避難所支援者派遣システムの実証実験を開始したことに加え、東京都調布市と能登をモデルケースにした汎用システム化を目指す取り組みをスタートさせている。

一方、野水氏によると現地は道路の復旧が進み、物資不足は解消されたものの人的支援の不足は続いているという。物資、給水は回るようになったが、避難所の閉鎖や初期の支援者による支援修了、次の支援者の宿泊施設の不足などがあるそうだ。

災害支援から得た教訓

被災者、民間の立場での支援を通じた観点から野水氏が学んだことは、被災者対応にあたる自治体職員が被災すると、役割を当事者と民間が担わざるを得ない状況となり、DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)の人手では医療支援が限界で福祉支援については最後は民間となり、被災者支援を行政と民間が共同で行う仕組み作りの大切さを説いている。

また、厳しい避難生活の長期化や災害発生直後の民間支援など、インフラの復旧が困難な場合の避難所や民間支援受け入れに備えることへの重要性も挙げている。

一方、柴田氏は災害対策本部、政府連携支援で見えたこととして、市町の自治体が被災すると都道府県の防災情報システムが機能しないほか、政府が構築しているシステムを活用するにはデータ連携の難しさなど課題も多く、職員が被災しても情報収集が可能な仕組み作りといった、迅速な被災者支援を行うため災害対策のDX(デジタルトランスフォーメーション)化は欠かせないという。

さらに、災害時のシステム構築は平時のシステム構築とは大きく異なり、経験やコツが必要となり、災害時ほど選択と集中が求められることから、想定外の事態に対応できる柔軟で使い勝手の良いシステムなど、平時とは大きく異なる災害時のシステム構築が重要だとの見立てだ。

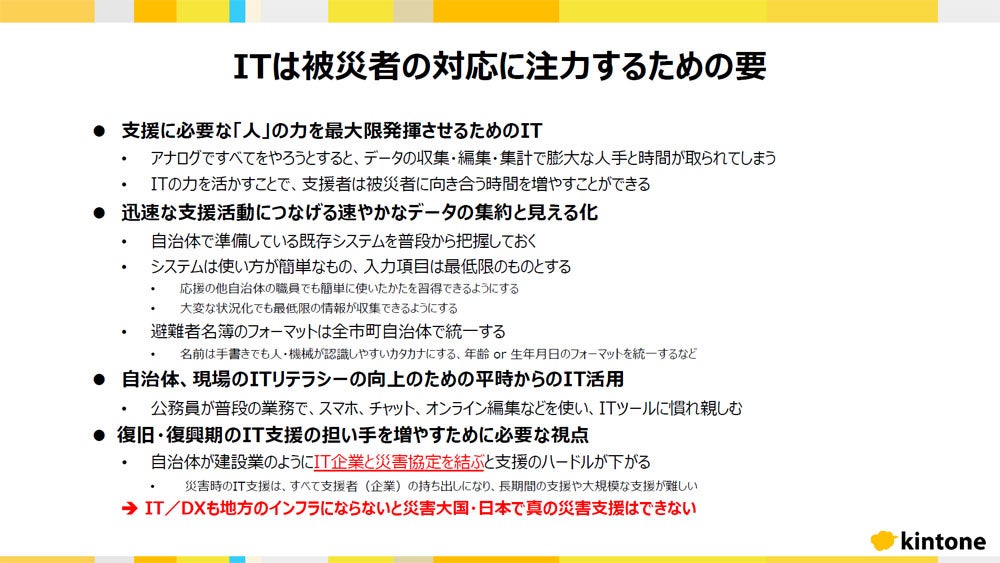

このような支援・取り組みを鑑みて、同社ではITは被災者の対応に注力するための要と位置付けている。支援に必要な人の力を最大限発揮させるためのITの必要性や、迅速な支援活動につなげる速やかなデータの集約と見える化、自治体・現場のITリテラシー向上のための平時からのIT活用は必要だという。

そして、復旧・復興期のIT支援の担い手を増やすためのポイントとして、自治体が建設業のようにIT企業と災害協定を結ぶと支援のハードルが下がるとしている。

野水氏は「当社の活動は大半はボランティアで行われている。例えば、建設業界と自治体間では協定を締結し、重機を投入するとコストが支払われるが、福祉や炊き出しなどは資金支援がほとんどなく、基金から出していた。災害直後の支援活動は自己犠牲で成り立っていることを仕組み化し、生命を守る活動とインフラを修復する活動に対して金銭的に賄えるような体制を構築すべきだと感じた」と述べていた。