企業では競争力を向上するため、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」や「データドリブン」に取り組んでいる。ニューラルネットワークやディープラーニングなどの技術によってもたらされた第3次AIブームのさなか、生成AIによってこのブームはさらに加速している。第3次が終わる前に第4次AIブームが訪れ、もはや"猫も杓子(しゃくし)もAI"といった様相すらある。

AIを語る上で、その計算の正確性やアルゴリズムはもちろん重要だ。しかしそれ以前に、計算資源を支えるインフラがおろそかになってはいけない。そこで今回、デル・テクノロジーズ(以下、デル)でAPJ(アジア太平洋および日本)地域におけるUDS(Unstructured Data Solution:非構造化データソリューション)の責任者を務めるSaravanan Krishnan(サラヴァナン クリシュナン 以下、Sara)氏に、UDSのトレンドと同社のフォーカス領域について取材した。

企業のAI活用を支えるデルの3本柱

エッジデバイスの高性能化などを背景に、現場で生み出される非構造化データの総量は増加の一途をたどる。2025年までに世界すべてのデータ容量が175ゼタバイトになるとの試算もある。加えて、データを保有する場所もオンプレミスやクラウド、エッジなど多様化している。

Sara氏は「AI戦略が成功するために最も重要なものはデータ」と語る。しかし、企業がAIの活用を進める際には、データのサイロ化やアクセス性の悪さ、拡張性の低さ、法規制やコンプライアンスに対する懸念などが障壁となり得る。増加するデータに伴って、セキュリティとコストの問題も表層化するだろう。

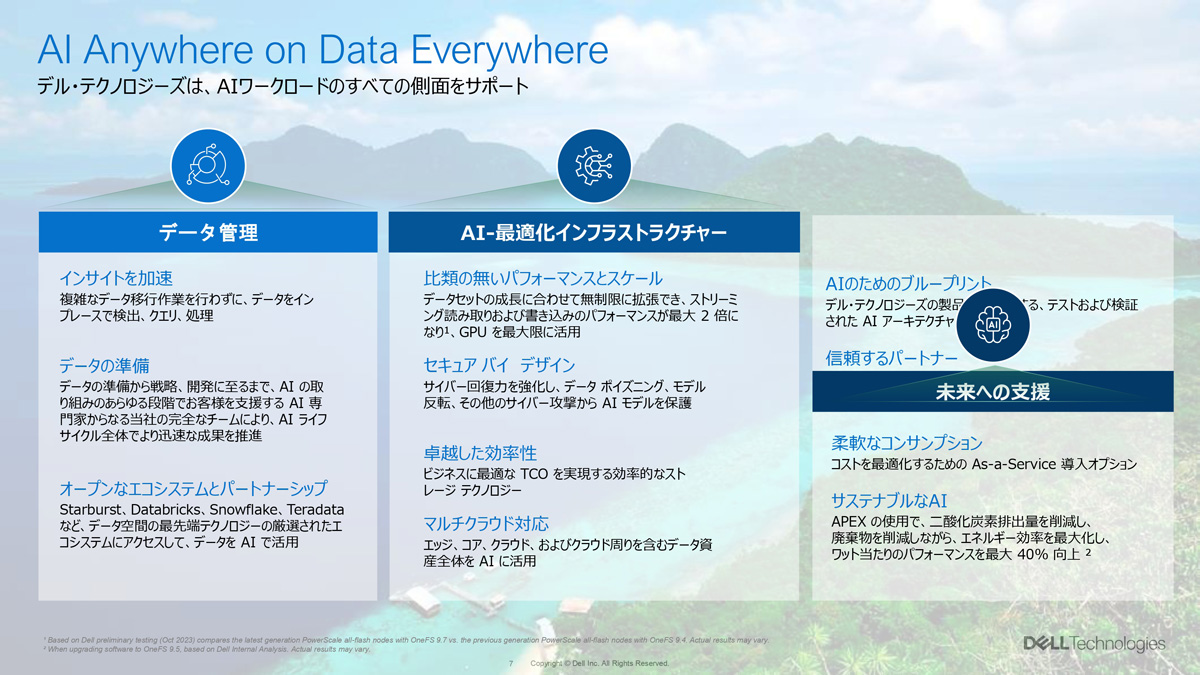

デルはこうしたAI活用に関する課題に対して、「データ管理」「AI-最適化インフラストラクチャ」「未来への支援」の3つの柱で応じる考えだ。

まず、データ管理では、複雑なデータ移行作業を行わずにインプレースで処理できるようなソリューションを通じて、知見の迅速な入手を支援するという。また、AIのライフサイクル全体を支援する専門チームを組織し、データの準備からAIの開発までの各フェーズを一気通貫で支援する。加えて、Starburst、Databricks、Snowflake、Teradataらとのパートナーシップを通じたエコシステムを拡大し支援を強化する。

AI-最適化インフラストラクチャでは、パフォーマンスや拡張性、並列性の提供を目指す。それだけでなく、設計段階からセキュリティを意識したデザインとすることで、サイバー攻撃からAIを保護するソリューションを展開する。さらには、効率性の改善によってビジネス部門へのTCO(Total Cost of Ownership:総所有コスト)メリットをもたらすとしている。

未来への支援はセキュリティやサステナビリティの観点からの施策だ。ユーザーに信用されるために技能の専門性を高めるのはもちろんのこと、as a Serviceモデルを含めたさまざまな販売形態で顧客のコスト最適化に貢献する。ハードウェアに関しても、電子廃棄物の削減やエネルギー効率の改善を通じて持続可能性に寄与するとのことだ。

マクラーレンはデルのインフラでAIを構築し部品設計などを効率化

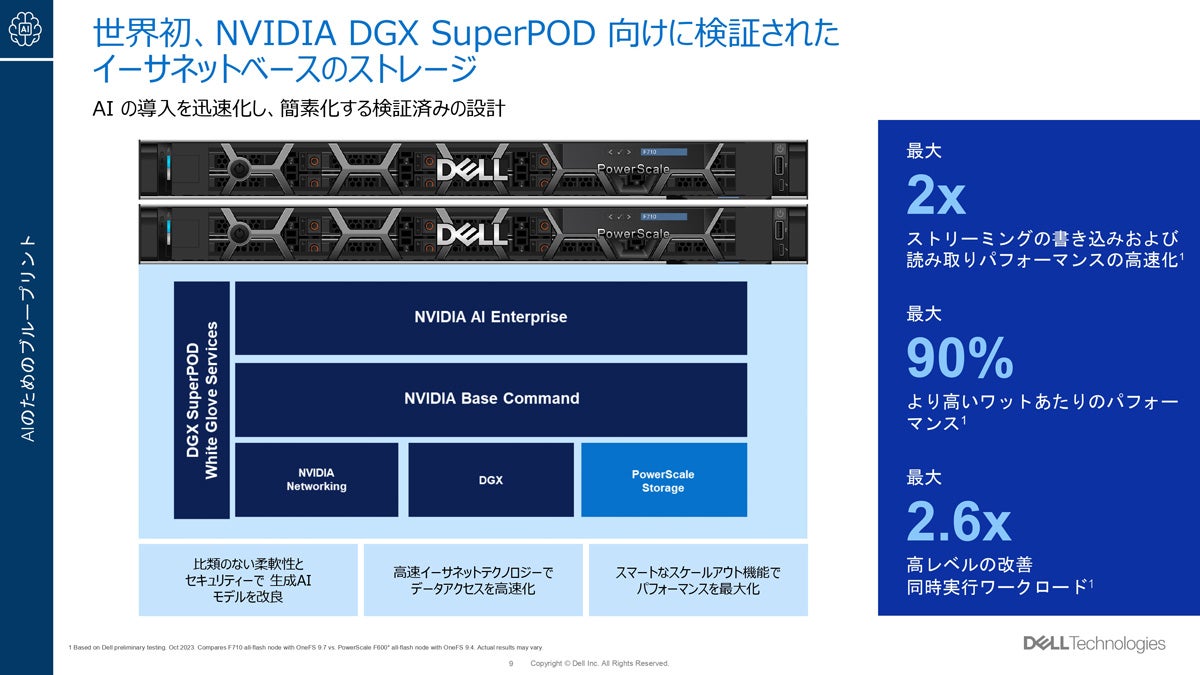

デルは3月に生成AI用途向けにNVIDIAベースの「Dell PowerScale」を発表した。これはEthernetベースのストレージで、NVIDIA DGX SuperPOD向けに検証済みだ。NVIDIA AI EnterpriseやNVIDIA Base Commandを備え、従来モデルから読み書きパフォーマンスが最大で2倍、ワット当たりのパフォーマンスが最大で90%向上している。同時実行可能なワークロードは最大2.6倍となった。

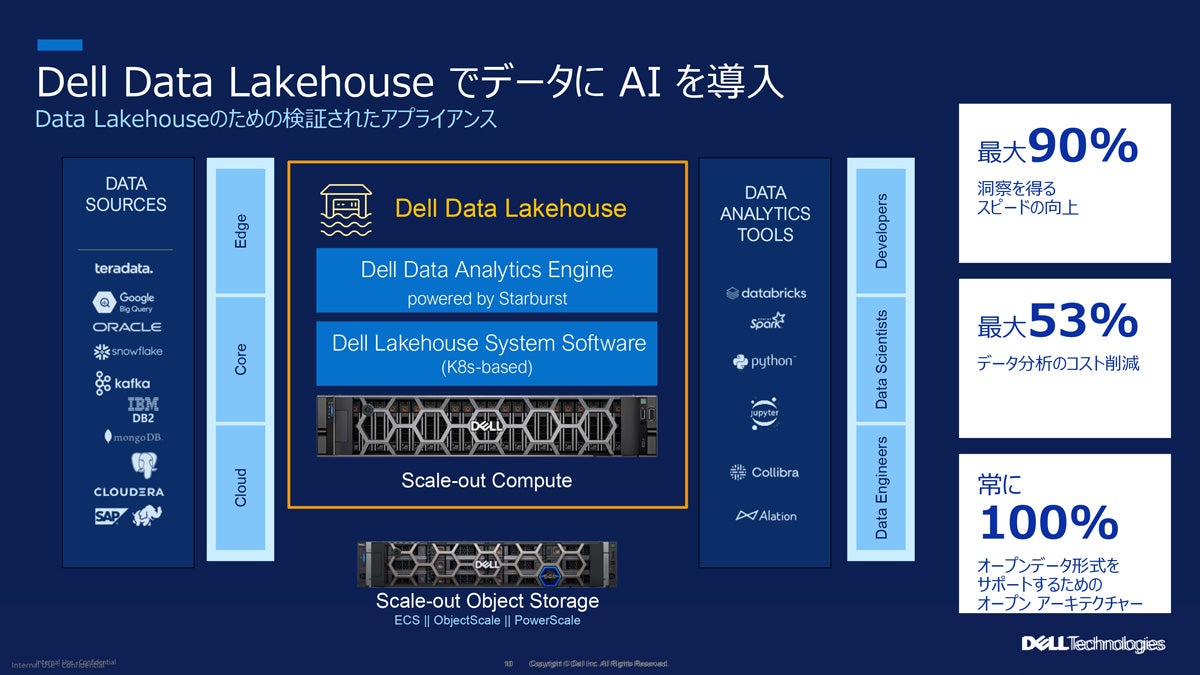

あわせて、同社は「Dell Data Lakehouse」も発表。これはData Lakehouse向けに検証済みのアプライアンスであり、オープンかつモダンなデータレイクハウスの構築を支援する。多様なデータソースに対応可能なだけでなく、多様なデータ分析ツールも利用可能。そのため、ハイブリッドやマルチクラウドなどにかかわらずデータの処理や分析を支援する。

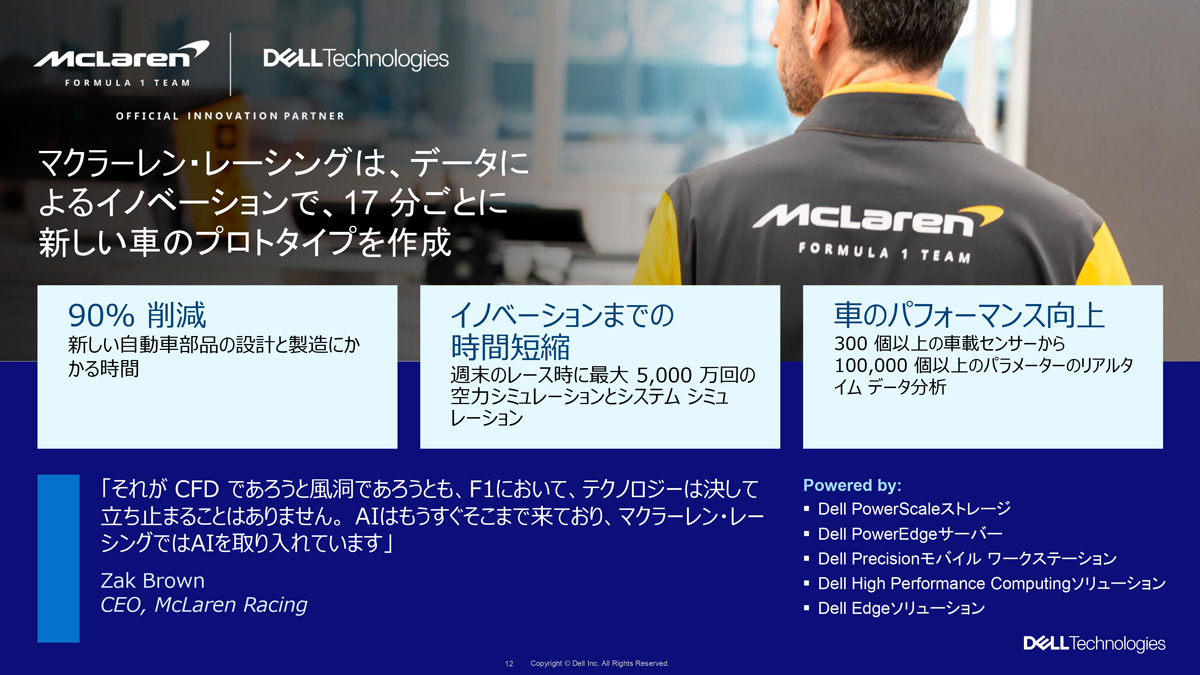

Sara氏はデルのITインフラでAIを有効に活用した事例として、F1レースなどで有名なスポーツカーメーカーのマクラーレンを紹介した。マクラーレンではDell PowerScaleストレージやDell PowerEdgeサーバ、Dell Edgeソリューションなど一連のインフラをデル製品でそろえたとのこと。

これにより、17分に1台のペースで新しいプロトタイプを作成できるようになったほか、新しい部品の設計と製造に要する時間を約90%削減。レース時の空気力学とシステムシミュレーションを高速化できた上、多数の車載センサーを用いたリアルタイムなデータ分析も実現したという。

「ここで紹介したマクラーレンはあくまで一つの事例に過ぎない。自動車だけでなく医療や金融、政府系などのAI活用を支援している」(Sara氏)

生成AIブームの中でITインフラに求められる要求に変化が訪れている

ここ最近のAIといえば、やはり生成AIの活用が気になるところだ。そこで、生成AIブームの中で求められているITインフラの性能について質問してみた。

すると、「生成AIが熱狂的な反応を生み出しているのはここ18カ月以内くらいのこと。これだけ短期間で勢いを見せた仕組みは過去に類を見ないだろう。当社のUDS部門は生成AIがブームになる前からAIへの投資を続けてきた。生成AIが有効な知見を提供できれば、災害の回避や疾病の予防、生産性の向上などに寄与するはず。そのようなAIを構築するためには、インフラの拡張性はもちろんのこと、データセンターに占めるスペースや消費電力、冷却効率などが今後の課題となる」との答えが返ってきた。

これに対し、インフラのハードウェアだけでなくソフトウェアの設計も重要性が増しているとのことだ。ただし、やはりここでも、専門知識を有する人材の不足が課題となっているという。デルは製品の開発と同様に人材育成への投資も強化していく方針だそうだ。

「スキル不足は日本だけでなくアジア太平洋地域全体の問題。当社はAIのビジネス機会に対して特別なチームを編成して対応しており、日本は非常に大きな市場と見て投資を増やしている。社内での人材育成や外部からの獲得を通じて拡充していく」(Sara氏)