日本マイクロソフトは、対話型の生成AI(人工知能)でセキュリティ担当者を支援する「Microsoft Copilot for Security」を、一部の国内企業に「アーリーアクセスプログラム(EAP)」として提供している。セキュリティ事業を手掛けるラックもこのEAPを利用する企業の1社だ。

マイクロソフトが3月8日に開催したセキュリティセミナー「Microsoft Security Forum 2024」では、ラック 業務・IT戦略推進部 ICTイノベーション推進室 アドバンストグループ グループマネージャーの谷口隼祐氏が登壇し、Copilot for Securityの活用状況を説明した。同社はどのようにセキュリティ担当者の業務を効率化しているのか。同サービスを活用するうえで重要となるポイントなども紹介された。

「Copilot for Security」が実現すること

システムインテグレーション(SI)とセキュリティソリューションの2つを主力事業とするラックは、2023年3月末時点で2129人(連結ベース)の従業員を抱えており、情報システム部門の担当者は、協力会社を含む社員と社外ゲストのアイデンティティ(ID)、そしてWindowsやMac、iPhone、iPadなどさまざまな端末を管理対象にしている。

セキュリティ製品から通知されるアラートやインシデント数は膨大で、セキュリティ運用担当者の負担は大きい。万が一インシデントが発生した際、緊急度の高いものから対応するトリアージが、リソース不足により対応しきれていない状況もある。

「テレワークといった多様な働き方も広がっている中で、IDとデバイスの管理と紐づけを強固にし、柔軟な制御を実現させている。この作業を、できるだけ人の手を介さず、AIといったテクノロジーで処理していきたい」と、谷口氏は述べた。

Copilot for Securityは「Microsoft 365」の各種セキュリティソリューションと連動し、自然言語での対話的なやりとりを通じて、インシデント調査や脅威ハンティングなど、さまざまな場面で企業のセキュリティ運用を支援する。

例えば、フィッシングメールを検知した際、Copilot for Securityがセキュリティシステムのデータやメールシステムのログデータを分析し、同様のメールが送られた時間や件数などを割り出してくれる。加えて、フィッシングメールを開封した人数や、開封した人の特定もAIが行い、レポートとしてまとめてくれる。手作業で行うと大変な作業だが、Copilot for Securityは数分でこれらの作業をこなすという。

谷口氏は「生成AIの活用を検討する際、まずはAIが扱えるデータを用意する必要がある。AI活用の下準備が最も重要だ」と説明した。

ラックの活用状況「時短は限定的だが、回答は優秀」

Copilot for Securityを情シスの業務に活用しているラックは、3つの観点「時短できるか」「アドバイザーのような存在になってくれるか」「魔法のような何かを生み出してくれるか」で導入効果を評価した。

「時短できるか」という観点では、「想定よりも時短の恩恵は限定的。何をすればいいのかある程度明確であるため、自分で調査した方が早いケースが多い。生成AIの回答の待ち時間とプロンプト(生成AIへの指示)の学習コストの考慮も必要だ」と評価。現実的な活用方法として、インシデント調査ではCopilotによる調査と並行して手作業でも調査を行っているという。

また、「アドバイザーのような存在になってくれるか」という観点では、「格納しているデータについては人よりも熟知しており、照会言語(KQL)に関する回答がとても優秀」と、想定外の恩恵があったと説明した。「○○の状況について知りたい」といった突発的な問い合わせへの対応や、漠然とした考えをまとめるための壁打ち相手として活用しているとのこと。

最後の「魔法のような何かを生み出してくれるか」の検証については、現時点ではめぼしい成果は見当たらないとした。一方で、AIが判断してもよい領域は増えているとし、最重要ではないアラート対応はCopilotに任せたり、膨大なデータの中から新しいリスクを見つけさせたりと、「AIの特性を生かす方法を模索している」と述べた。

迅速なインシデント対応の実現へ

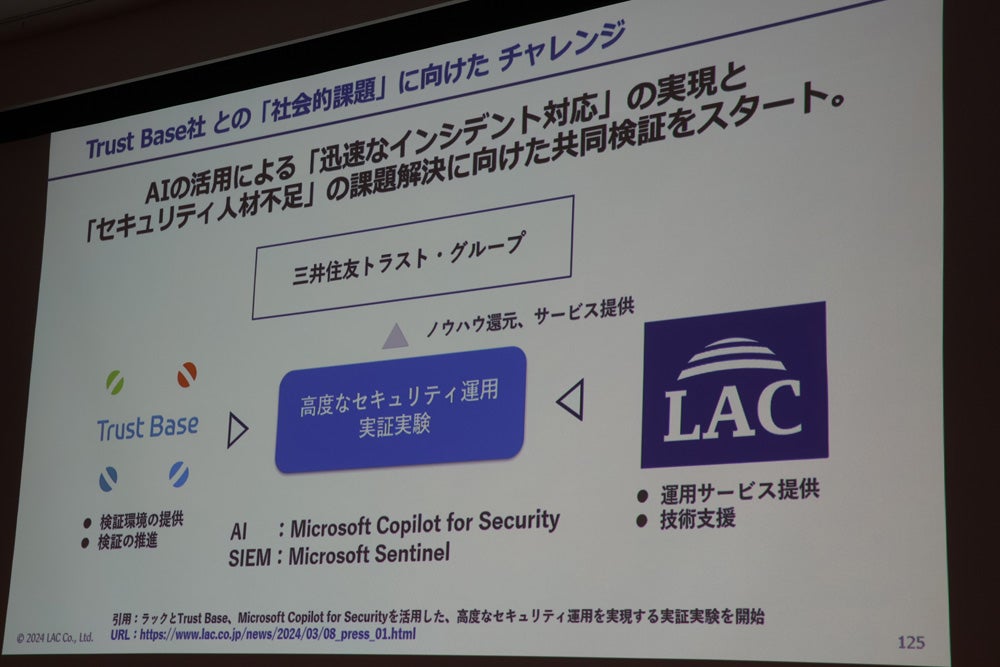

ラックは同日、三井住友トラスト・グループのTrust BaseとCopilot for Securityを活用して高度なセキュリティ運用の効率化を目指す共同の実証実験を開始したと発表。

Trust Baseが検証環境を用意し、ラックは企業が実施するセキュリティ対策が最新のサイバー攻撃に対して有効かどうかを検証するツールを活用し、ラックのインシデント対応のノウハウと照らし合わせて、インシデント対応におけるCopilot for Securityの有効性を評価する。

両社は今後、三井住友信トラスト・グループを中心とした金融機関に対して生成AIを活用した次世代のセキュリティ運用のあり方を提案すると共に、セキュリティ運用の高度化の実現に向けたサービスの提供を目指していく考えだ。

谷口氏は「サイバー犯罪者がAIを活用して攻撃を高度化させるなら、守る側もAIを積極的に活用する必要がある。迅速なインシデント対応を実現する方法とセキュリティ人材不足を解決する方法を模索していく」と意気込みを述べていた。