早稲田大学(早大)は3月6日、親しい間柄にある他者(家族や友人など)の存在が、ヒトの生理的反応にどのような影響を与えるのかを調べるため、友人ペアをさまざまな位置で配置した時の心電図を計測したところ、正面に友人が存在する時、副交感神経活動が活性化することで、心拍数が減少することが明らかになったと発表した。 また、右手側に友人が存在する時、副交感神経活動の活性化は見られなかったが、正面にいる時と同様に心拍数が減少することがわかったことも併せて発表された。

同成果は、早大 理工学術院 総合研究所の向井香瑛次席研究員、同・大学 理工学術院 渡邊克巳教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

ヒトは他者とコミュニケーションをする際、快適に感じる空間「パーソナルスペース」(以下、Pスペースと省略)を維持することが知られている。この空間はヒトの身体を取り囲むように広がっており、他者がそこに侵入してくると、相手によっては不快な感情がわき起こり、その人物から逃げようとする反応が観察されることもある。この空間の大きさは、他者との社会的な関係性(パートナー、友人、知らない人など)やコミュニケーションの目的などから影響を受けて変化することも明らかになっている。

これまで、Pスペースに関連する研究の多くは、快適さという主観的な気持ちが指標として用いられてきた。しかし近年の研究では、他者が身体の周辺にいる時、気持ちだけでなく客観的な指標である心拍数や皮膚電気活動などの生理的な反応も変化することが報告されている。たとえば、知らない人がPスペース内に侵入すると、心拍数の上昇や皮膚電気活動の活性化など、交感神経活動に関わる生理的な反応の変化が見られることが示されている。

そこで研究チームは今回、Pスペース内にいるのが緊張を強いる可能性のある知らない人ではなく、親しい友人の場合、どのような生理的反応が生じるのかを実験的に検証することにしたという。

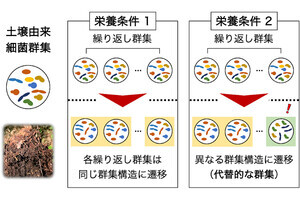

今回の研究では、親しい間柄にある友人同士16組が実験に参加。さまざまな位置関係で立っている時の心電図データが記録された。すると、親しい友人が目の前にいる時、ほかの位置関係の時よりも、心拍数が減ることが確認された。また、心電図データから自律神経の活動を調べたところ、副交感神経活動の活性化が見られることがわかった。心拍数は、副交感神経活動の活性化によって減少することから、親しい友人の存在が同神経活動を活性化させ、その結果として心拍数が減少したと解釈されるとした。

さらに、副交感神経活動の変化は見られなかったが、友人が右手側にいる時(友人の右顔を見ている時・友人に自分の右顔を見られている時)も心拍数が減少したという。その一方で、友人が左手側にいる時(友人の左顔を見ている時・友人に自分の左顔を見られている時)や、背後にいる時(友人の背中を見ている時・友人に自分の背中を見られている時)は、心拍数の変化は観察されなかったとした。

-

今回の研究の結果。(a)核条件のRR間隔をベースライン条件で割った値を示したもの。RR間隔は心電図データの隣り合うR波の時間間隔のことであり、RR間隔が長いほど心拍数が少ないことを意味する。(b)核条件の副交感神経活動の指標をベースライン条件で割った値が示されたもの。値が高いほど、副交感神経活動が活発であることを意味するとした(出所:早大Webサイト)

右手側と左手側で異なる生理反応が生じた背景の1つには、利き手側と非利き手側のPスペースの大きさの違いが考えられるという。先行研究では、利き手側のPスペースの方が小さいことが報告されており、この非対称性が生理的反応の違いを生み出した可能性があるとしている。しかし、今回の研究では左右のPスペースの形状の違いは検証できていないため、今後、この可能性を追究していきたいとしている。

今回の成果によって円滑なコミュニケーション確立のための介入法の提案や臨床的な示唆という観点から、発達科学や社会心理学、精神病理学など対人コミュニケーションと関わる諸研究領域にも重要な知見となることが期待されるという。

しかし、今回の研究にはまだ検証すべき点が残っているとする。ヒトが他者とコミュニケーションを取る時、快適だと感じる空間の大きさや形状は個人ごとで異なる。つまり、同じ距離に他者がいたとしても、生起する感情や誘発される生理的反応は、人によって異なる可能性があるとする。今回の研究では、すべて友人ペアかつ同一の距離だったため、このような個々人の違いは考慮できていないとし、今後の研究では、個人差にも目を向け、より一般的な場面にも言及することができるようさまざまな対人コミュニケーション場面での生理的反応の変化を引き続き調べていきたいとしている。