大阪大学(阪大)は1月26日、大半のアミノ酸に存在し立体構造が鏡写しの関係である鏡像異性体(キラル体)の「L-アミノ酸」と「D-アミノ酸」のうち、生物が微量にしか使っていない後者の一種である「D-アラニン」が「概日リズム」を調整すること、さらには概日リズムの調整を通して体内の恒常性維持の一端を担っていることを発見したと発表した。

同成果は、阪大 医学部附属病院の酒井晋介医員、阪大大学院 医学系研究科 腎臓内科学の猪阪善隆教授、同・木村友則招へい准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、腎臓に関する全般を扱う学術誌「Kidney360」に掲載された。

ヒトを含む多くの生物は、概日リズムという内在する周期(体内時計)で活動している。その周期は約24~25時間とされており、光や食事などの影響によって修正されるとのこと。概日リズムが異常である場合には、睡眠障害はもとより、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病に罹患しやすくなるとされる。

血液中の糖質(血糖/グルコース)は生物の活動によって消費されるが、必要な糖質量を維持するため、体内において糖質を合成する機構があり、これを「糖新生」という。この糖新生を司る主要な臓器は腎臓と肝臓であり、腎臓における糖新生は概日リズムを有していることが知られているものの、それがどのような機構を通じて関連しているのかは不明だったという。

またヒトを含む多くの生物は、アミノ酸の鏡像異性体の内、主にL-アミノ酸を利用してタンパク質を構成しているが、近年になって技術が進歩したことで、D-アミノ酸も微量ながら使われていることがわかってきた。そうしたさまざまな疾患における生体内D-アミノ酸の変動について、独自に保有するキラルアミノ酸(鏡像異性体のアミノ酸)の高精度な分析技術を用いて発見してきたのが、研究チームだ。それらの研究から得られた知見として、D-アラニンは糖質代謝に関連する臓器に存在し、血液中のD-アラニンが概日リズムを示すことがわかっていたことから、今回の研究を着想したとする。

-

キラルアミノ酸。アミノ酸には鏡像異性体として、L体(左)とD体(右)が存在するが、性質は異なる。生体にはL-アミノ酸しか存在しないと長らく考えられていたが、近年、D-アミノ酸が微量ながら存在していることがわかってきた(出所:阪大Webサイト)

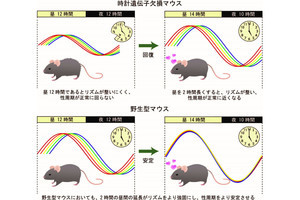

今回の研究では、まずマウスの血液中において、D-アラニンが既知の物質と比較して明確な概日リズムを示すこと、またこのリズムが腎臓からのD-アラニンの尿への排泄により形成されていることが確認された。

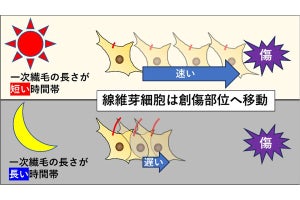

そこで次に、マウスにD-アラニンを投与したところ、腎臓において糖質代謝(糖尿病など)、免疫(感染症など)、さらには長寿など、概日リズムとの関連が示唆されるさまざまな生理現象のシグナルが誘導されたという。続けて糖質代謝の検討を行った結果、D-アラニンは腎臓において糖新生を誘導することが判明。腎臓のD-アラニンへの感受性にも日内変動があり、D-アラニンと概日リズムによって、生体内の血糖濃度が安定していることが解明された。

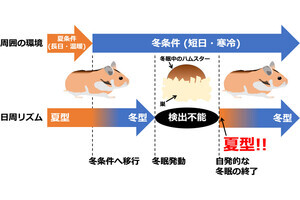

さらにD-アラニンは、生体の概日リズムにも作用することも突き止められたとのこと。研究チームはこれを示すために、光を完全に無くした暗室状態におけるマウスの行動変化を解析した。するとこの状態では、マウスの概日リズムが次第にずれてくるものの、Dアラニンを補充することによってマウスの1日のリズムが改善したとする。

今回の研究により、D-アラニンは概日リズムと、概日リズムが関連するさまざまな生理現象を結びつけることが明らかとなった。特に、D-アラニンには概日リズムを正常化し、体内の血糖値を一定に維持する作用があることが判明。D-アラニンは日常摂取する食品に含まれており、ヒトの概日リズムの調節に重要な役割を果たしている可能性があるとする。

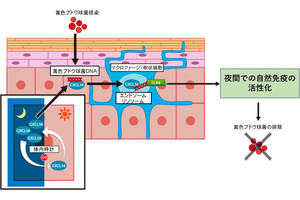

また、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスに感染すると、体内のD-アラニンが不足すること、そしてD-アラニンを補充すると症状が軽減することもわかってきている。生命の謎とされてきた、D-アミノ酸にこうした重要な生理活性があることから、研究チームは今後、適切にD-アラニンを利用することで、概日リズムが関連する生活習慣病や睡眠障害、さらには感染症などの治療への応用が期待されるとしている。