東京大学(東大)と東京都医学総合研究所(都医学研)の両者は1月26日、一般の思春期児童2780人のさまざまな精神症状の経時変化を網羅的に分析し、思春期児童の精神症状の中でも持続する「引きこもり症状」と「増加する身体不調」が、自殺につながるリスクが高いことを見出したと共同で発表した。

同成果は、東大大学院 医学系研究科 脳神経医学専攻 臨床神経精神医学講座の宇野晃人大学院生(東大 医学部附属病院 精神神経科 病院診療医兼任)、同・安藤俊太郎准教授(同・副科長兼任)、同・笠井清登教授(同・科長/東大 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構 主任研究者兼任)、東大大学院 教育学研究科 総合教育科学専攻 教育心理学講座の宇佐美慧准教授、都医学研 社会健康医学研究センターの西田淳志センター長らの共同研究チームによるもの。詳細は、臨床ケアやヘルスケアなどを含む医療に関する全般を扱うオープンアクセスジャーナル「JAMA Network Open」に掲載された。

残念なことに、思春期における死因のうち、上位に位置するのが自殺だ。日本においては、厚生労働省の「令和4年(2022年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によれば、思春期に当てはまる10~14歳、15~19歳において死因の1位が自殺である(20~30代も死因の1位は自殺)。思春期の心の健康を保つことは、世界的に推進されているにも関わらず、依然としてそれをあまり防げていないのが現状である。

思春期の自殺の大きなリスクである精神症状は、経時変化のパターン(持続、増加、減少など)によってリスクの大きさが異なることが明らかにされている。心身が大きく変化する思春期では、いくつかの種類の精神症状が同時に存在することも珍しくないが、過去の研究では、それぞれ1種類の症状の経時変化しか分析されてこなかった。そのため同時に存在するさまざまな症状の中で、特にどの症状が重要なのかは不明なままだったとする。

そこで研究チームは今回、思春期のさまざまな精神症状を網羅的に扱い、クラスタリング手法を用いて各症状の経時変化のパターンによる「希死念慮(きしねんりょ)」との関係を調べたという。なおクラスタリングとは、あるデータの集合を、それぞれ共通の特徴をもついくつかのグループに分ける研究手法のこと。今回の研究では、「潜在クラス成長分析」と呼ばれる統計手法を用いて、精神症状の経時変化のパターンをもとにしたクラスタリングが行われた。また希死念慮とは、死にたいと思う気持ちを指して使う精神医学用語で、将来の自殺リスクになることが知られている。希死念慮は大きく2種類に分けられ、「死にたい」とする積極的希死念慮と、「生きていても仕方がない」とする消極的希死念慮があり、今回の研究では後者が評価された。

なお今回の研究では、東大、都医学研、総合研究大学院大学の3者が連携して実施している大規模疫学調査「東京ティーンコホート研究」に参加している3171世帯のうち、10歳時、12歳時、16歳時の調査において少なくとも2回以上精神症状が評価された2780人の一般の思春期児童が対象とされた。

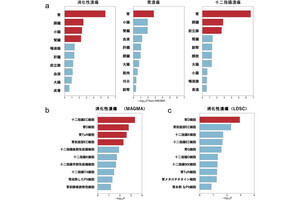

同調査では、8種類の精神症状(引きこもり症状、身体不調、不安抑うつ症状、社会性の問題、思考の問題、注意の問題、非行的行動、攻撃的行動)について、養育者に対するアンケート調査を用いて評価が行われた。また希死念慮は、16歳時に本人に対する質問票で評価された。

その結果研究チームは、さまざまな精神症状に対するクラスタリングによって経時変化のパターンが異なるグループが確認され、その結果は症状の種類ごとに異なっていたとする。それらの症状のグループを同時に考慮して分析したところ、「持続する引きこもり症状」(14.1%)と「増加する身体不調」(8.4%)の2グループだけが希死念慮と関係していたとのこと。また「持続する引きこもり症状」、「増加する身体不調」と希死念慮の関係は、それぞれ独立したものであることも明らかにされた。なお身体不調とは、身体的な病気がないにもかかわらず、痛み、疲労感、吐き気、めまいなど身体の不調が生じることで、思春期では決して珍しい症状ではないという。これは心理的なストレスが身体に現れていることなどが理由と考えられており、大半は自然に回復するが、長引くと生活の質を損なうことがわかっている。

冒頭でも述べたように、思春期の死因として上位である自殺の予防は、重要な社会的課題だ。今回の研究により、さまざまな精神症状の中でも、持続する引きこもり症状と増加する身体不調が、思春期の自殺予防のために重要であることが示唆された。引きこもり症状や身体不調は、不安抑うつ症状などと比べれば周囲から見つけやすい症状であることから、研究チームは、思春期児童と関わる幅広い人々がこれらの症状の自殺リスクに注意を払い、自殺予防のための支援につなげていくきっかけになることが期待されるとしている。