NetApp(ネットアップ)の「NetApp on NetApp」という取り組みをご存知だろうか。今回、この取り組みについて、ネットアップ ソリューション技術本部 ソリューションアーキテクト部 シニアソリューションアーキテクトの小原誠氏に話を伺った。

なぜNetApp on NetAppを始めたのか

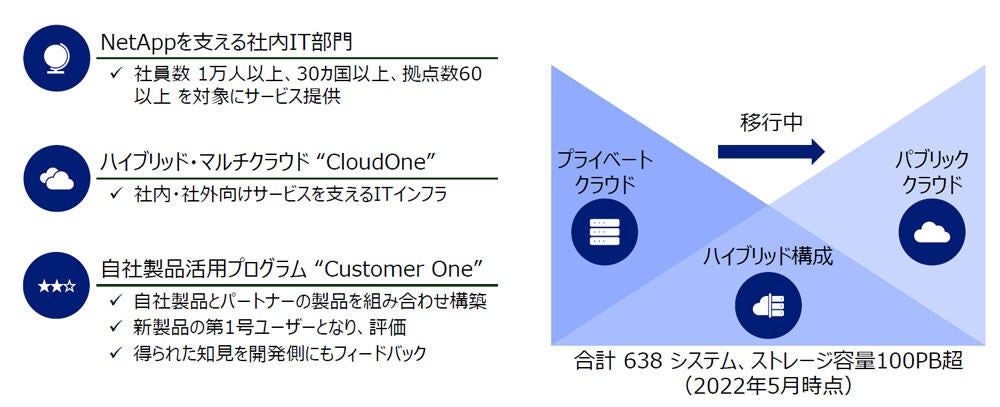

NetApp on NetAppは同社の社内IT部門が、自社製品の第1号ユーザーとして事業の成長を支えながら、経営層から寄せられるITコストの最適化や開発期間の短縮といった期待に応えるべく、さまざまな変革に取り組んでいる自社事例を公開するというものだ。

現在、同社はグローバル30カ国以上で拠点数が60カ所、社員1万人からなり、社内IT部門は、社給PCのキッティングや、バックオフィス、製品開発、社外向けのサポートサイトなどのITシステムの構築運用を手がけ、ストレージ総容量は100PB(ペタバイト)以上となっている。

同社がこうした事例公開の取り組みを開始した背景は、2013年まで遡る。当時、事業戦略の実行と長期的な成長に向けて、社内ITの合理化は大きな課題となっていた。

具体的には、「IT支出が高すぎる」「IT支出がIT部門以外からも発生している」「開発のリリースが遅い」という3つの指摘が経営層からあったことに加え、長期的な成長に向けてITの維持費を50%削減することが求められていた。

これにより、技術革新を実現して市場をリードする能力を維持しつつコストを削減し、業務を体系的に合理化することになった。なかなか高いハードルが設けられたというわけだ。

2013年当時は現状維持の費用に比重が置かれており、単年度の計画、維持開発・運用中心の考え方で、変化に消極的だったという。そのため、戦略・イノベーション投資に比重を置き換えるとともに計画も数年先を見据え、技術革新を中心とすることで率先して変革を起こすことを目指した。

変革には新技術の採用だけでなく、人材とプロセスの見直しが重要

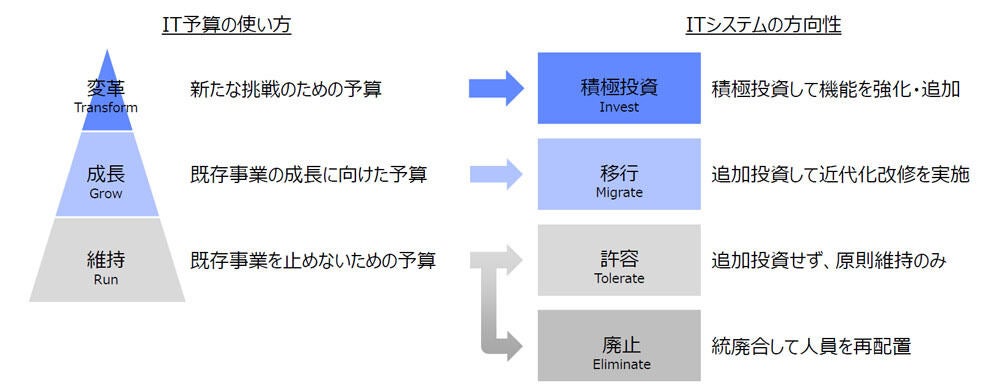

IT予算の考え方としては、既存事業を止めないための予算(維持)、既存事業の成長に向けた予算(成長)、新たな挑戦のための予算(変革)の3つとなる。そして、これらの領域のどこに現状のシステムや新しいシステムをはじめとしたITシステムの方向性を当てはめていくべきか「積極投資」「移行」「許容」「廃止」の4種類に分類し、それぞれの分野で施策を推進することとした。

小原氏は「新しい変化をしようとすると、投資の源泉が必要となります。お金、人材が必要となることから、現状の無駄を減らしつつ、そこで浮いたものを玉突きでシフトさせて新しいことに投資する。こうした循環を作るために、分類してアプローチしていくという考え方を整理しました。そして、分類した結果は定期的に見直しています」と話す。

2022年5月時点でグローバル全体のシステムは638システムあり、分類するときの軸は事業の戦略として成功かつ新しい価値を提供できるもの、こうしたものに対し技術的なリスクが低いものに関しては積極的に機能を強化。一方、価値が低く技術的なリスクが高いものに関しては廃止するという形で分類している。

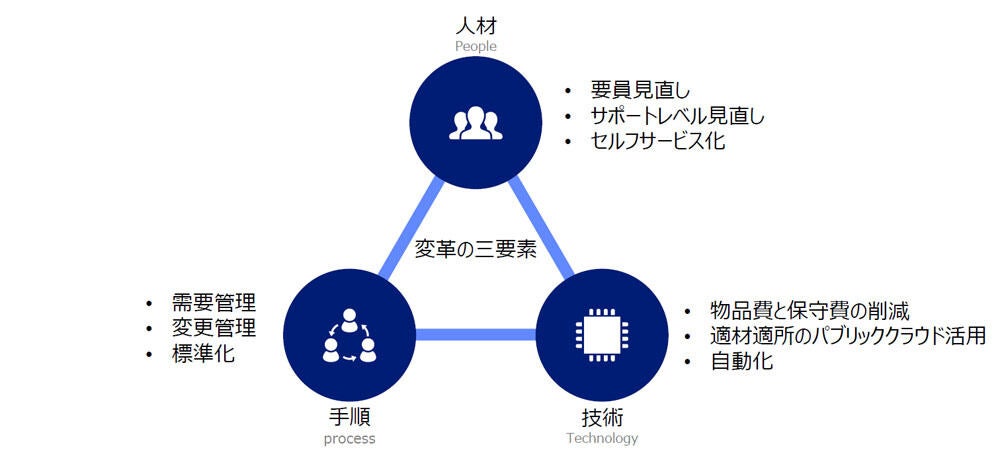

同氏は「分類をしたうえで施策を進めていきますが、重要なことは何か新しい変革を成し遂げようと考えたら、新たな“技術”を採用するだけではなく、“人材”や”プロセス”も含めて、見直す必要があるということです。感覚的なところで言えば技術が2割、人材やプロセスが8割を占めます。それぐらい、人材とプロセスは重要です」と語る。

人材、プロセス、技術の変革

人材の変革では要員の見直しを図り、マネージドサービスやオフショアの活用のほか、サポートレベルではITシステムレベルに応じたSLAの設定、チケット分析によるスタッフの稼働時間のシフトなどに取り組んだ。また、セルフサービス化としてセルフサービスポータルの提供やライブチャットによるヘルプデスクの提供、オンラインでのヘルプチケット作成を推進した。

さらに、思考・行動様式の見直しとして、例えばアプリケーション担当であれば変革を率先垂範し、業務とITシステムの標準化を進め、作業の効率化を進めるように意識付けしている。一方、インフラ担当の場合、インフラを標準化して新しいテクノロジーを持ち込み、標準をベースに可能な限りプロセスを自動化し、何かあった際には積極的に相談の窓口になるようにマインドセットの変革を狙った。

プロセスに関しては、需要・変更管理の高度化とITシステム構成の標準化を行い、需要管理ではプロセスの見直しとツールの開発による効率化、事業とITを優先付けし、大規模投資の優先度を判断するプロセスを設定。

変更管理では変更リスク別のプロセス設定、変更ごとのオーナー割当、重大障害の事後分析を必須とし、標準化に際しては事業要求にもとづくITシステムレベル(財務的・ブランド影響度、サポートの必要性、DR(災害対策)などの重要度)の設定などを進めた。

技術については、保守費、物品費の削減施策に加え、クラウド活用や自動化に取り組んだ。クラウドの活用については、クラウド選定フレームワーク(Cloud Decision Framework)を策定したほか、自動化では技術標準の策定や構築、監視、チケッティング、障害からの自動復旧をはじめとした作業は可能な限り自動化した。

このような取り組みを振り返り、小原氏は「これまでの社内インフラの道のりは、第1世代(~2015年)はオンプレミスの仮想化基盤でベアメタルと仮想マシン、一部は自動化されていました。第2世代(2015年~2018年)はハイブリッドクラウド仮想化基盤となり、ハイブリッドクラウド上の仮想マシンとさらなる自動化を進めました。そして、第3世代(2019年~)のハイブリッド・マルチクラウド基盤である『CloudOne』に進化し、仮想マシンとコンテナ、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインを自動化するツールを提供しています」と説く。

社内インフラ「CloudOne」の目的

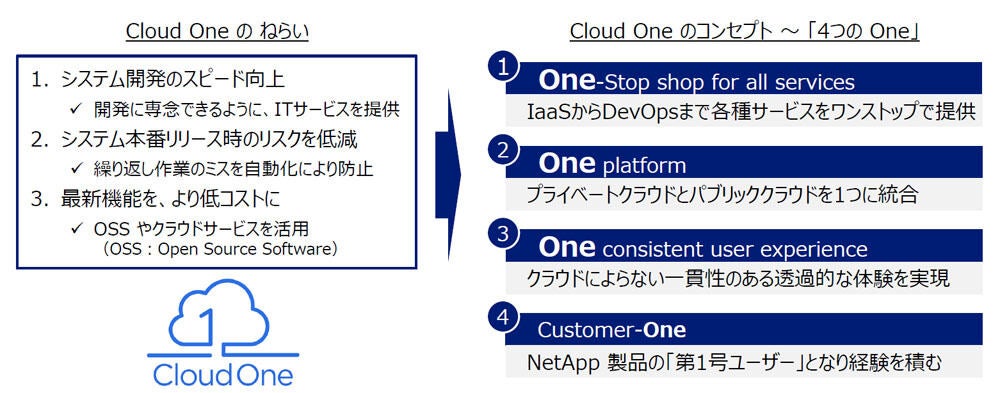

現在の社内インフラの要であるCloudOneはシステム開発スピードの向上、システム本番リリース時のリスク低減、最新機能を低コストで提供することを目的としている。ハイブリッド・マルチクラウド上で各種サービスをワンストップで提供する次世代ITインフラと位置付けている。

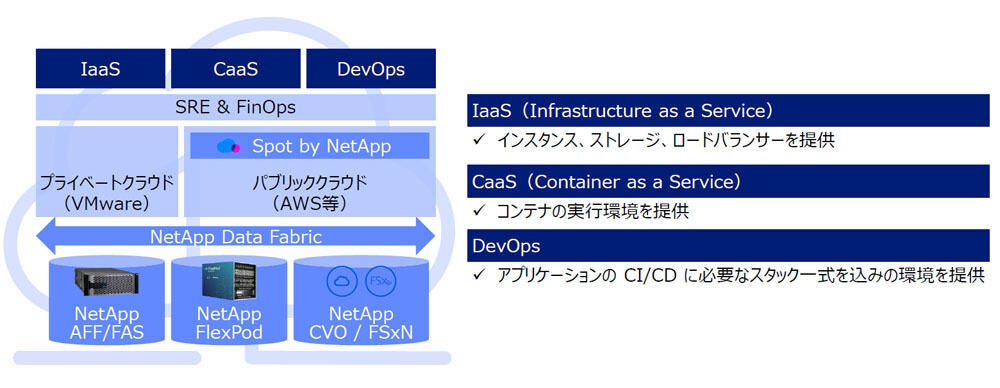

また、コンセプトには「4つのOne」を据えている。IaaS(Infrastructure as a Service)からDevOpsまで各種サービスをワンストップで提供する「One Stop shop for all services」、プライベートクラウドとパブリッククラウドを1つに統合した「One Platform」、クラウドによらない一貫性のある透過的な体験を実現する「One consistent user experience」、NetApp製品の第1号ユーザーとなり経験を積む「Customer One」だ。

CloudOne は、VMwareを利用したプライベートクラウドと、AWSなどのパブリッククラウドからなる。パブリッククラウドのリザーブドインスタンス自動売買やスポットインスタンス適用によりコストを自動的に低減する仕組みはSpot by NetAppを利用し、この上でIaaSやCaaS(Container as a Service)、DevOpsのためのツール一式を提供している。

ストレージレイヤはNetAppのストレージや「FlexPod」、クラウドは「Cloud Volumes ONTAP」、「Amazon FSX for NetApp ONTAP」などを利用している。

小原氏は「NetAppのテクノロジーにより、プライベートクラウドとパブリッククラウド間でデータを簡単に移行できます。これらをデータファブリックに組み上げて、データの置き場所を意識せずにどこでも使えるようなレイヤを構築しています」と述べている。

2028年にはプライベートクラウドとパブリックラウドの割合を「2:8」に

その成果について、小原氏は「CloudOneをハイブリッド・マルチクラウド基盤で構築しました。また、人材、プロセス、技術に対する打ち手の結果、変更要求の対応件数(対応待ち件数の削減)を2.17倍に拡大、製品リリースサイクルを4倍速にそれぞれ拡大させています。また、社内ITシステムの重大障害発生件数を98%削減、パブリッククラウド上における一部のVM(仮想マシン)インスタンスのコストを6割削減しました」と説明する。

また、同氏は「『データグラビティ』という言葉がありますが、データにはシステムを引き込む引力があります。データが存在する場所で処理をしないと回らなかったり、データを移すこと自体が大変だとシステムが偏り、場合によってはサイロ化につながったります。そこでデータに合わせてアプリを移動するという考え方の実現方法の1つがコンテナであり、どこの環境にあろうとアプリを簡単にデプロイ、スケールアウトなどができることからシステムの可搬性も高いです。OSごとではなく、アプリをパッキングするイメージです。現在では、このような新たなシステムのあり方にあわせて、開発の方法論やツールを標準化し浸透させることに注力しています」と強調した。

CloudOneは、ServiceNowで作成したセルフサービスポータルを用意し、要求受付から提供までの一連の流れを自動化している。例えばプライベートクラウド上でも受付から10分以内にVMインスタンスの提供を可能としている。

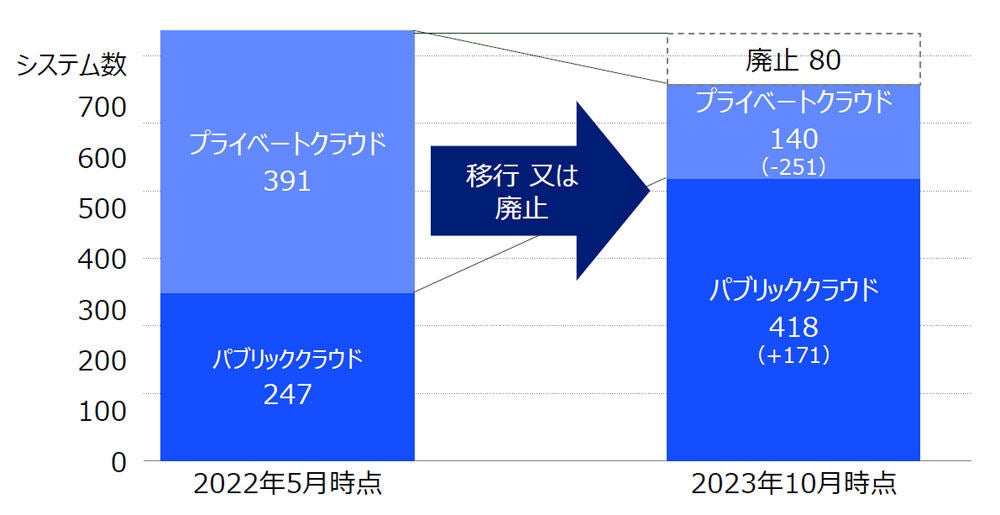

このような取り組みを振り返り、小原氏は「当社の社内システムはクラウドに向かっており、2028年度の目標値としてプライベートクラウド20%、パブリッククラウド80%の割合を計画しています。80%のうち70%はSaaS、残り10%はCloudOne上のIaaSやCaaSです。2023年10月時点ではプライベートクラウドが25%、パブリッククラウドが75%と数値の達成が見えてきています」と期待を口にした。

バックオフィス系のシステムを中心にSaaSに置き換えていくなどし、プライベートクラウド上のシステムは2022年5月時点で391に対し、現状(2023年10月時点)では140となり、18カ月で65%をパブリッククラウドに移行または廃止したという。

クラウドを選定するためのフレームワークも刷新

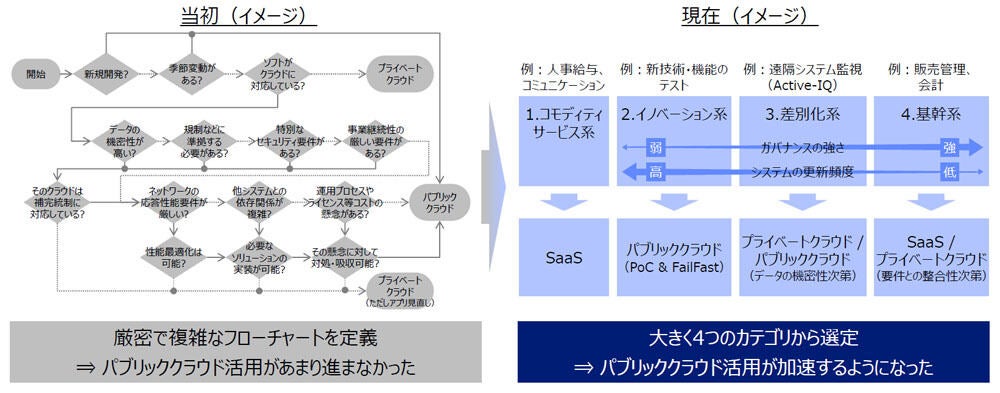

さらには、前述のクラウド選定フレームワークも興味深い。これは、プライベート・パブリッククラウドのどちらでITシステムを構築するのかを選定するためのものとなり、実地での経験をふまえて改善を続けている。

当初は厳密かつ複雑なフローチャートを定義していたことから、パブリッククラウドの活用が思うほど進まなかったという。

そのため、「コモディティサービス系」「イノベーション系」「差別化系」「基幹系」の4つのカテゴリから選定する方式に変更したところ、パブリッククラウドの活用が進むようになったとのことだ。

小原氏は「当初のクラウド選定フレームワークだと、利用者が面倒に感じて現状維持のままプライベートクラウドを前提に判断し、パブリッククラウドの活用が遅々として進みませんでした。そこで大まかに4分類し、システムの特性から適切なインフラを自動的に選択されるようにしました。どの企業もこうした厳密なフローチャートを作成しがちですが、結果的にプライベートクラウドを選択しがちです。当社は、こうした轍を早い段階から踏んでいたため、その経験をもとにシンプルにしています」と述べていた。