九州大学(九大)と慶應義塾大学(慶大)の両者は1月11日、酵母細胞壁から抽出した食物繊維の一種「マンナン」によってアレルゲンタンパク質を被覆したナノ粒子の大量生産が可能な作製法を開発したことを発表した。

-

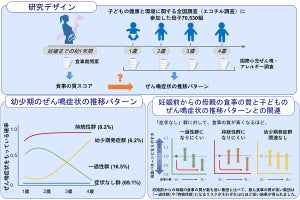

マンナン被覆アレルゲンナノ粒子。アレルゲンがマンナンで被覆されているため安全であり、またマンナンの作用により、樹状細胞を寛容性に誘導することで、効率的に制御性T細胞を誘導できる(出所:共同プレスリリースPDF)

同成果は、九大大学院 工学研究院の森健准教授、同・片山佳樹教授、同・李順怡博士(研究当時)、九大病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科の村上大輔講師、慶大 薬学部の長谷耕二教授、九大大学院 薬学研究科の鳥海広暉大学院生らの共同研究チームによるもの。詳細は、生体材料に関する全般を扱う学術誌「Biomaterials」に掲載された。

日本においてアレルギーは、国民病といえるほどまでに患者数が増えている。たとえばその代表格である花粉症の患者数は、2019年に行われた全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした鼻アレルギーの全国調査では、有病率42.5%、つまり5人に2人以上という結果だったという報告もある(環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」より)。それに加え、食物アレルギーなども問題となっている。

アレルギーの根治療法として、現在は舌下療法などのアレルゲン免疫療法が広く用いられている。しかし、口内のただれなどの副作用の発症率が高く、また数年にわたって毎日投薬し続ける必要があるなど続けることが容易ではなく、多くの人が途中でやめてしまうことが課題となっている。

加えて、アレルギーといってもさまざまな種類があるため、同手法は気管支喘息やアトピー性皮膚炎の重症患者には適用できない場合もある。そのため、副作用が起こりにくく安全性が高いのと同時に、治療効率が高い経口投与で効果が出る治療法が求められていた。そこで研究チームは今回、その条件を満たすナノ粒子製剤の開発を試みたという。

今回の研究では、酵母の細胞壁から抽出したマンナンによってアレルゲンタンパク質を被覆したナノ粒子の大量生産が可能な作製法が開発された。そこで得られた粒子をアレルギーモデルマウスに経口投与したところ、従来のアレルゲンタンパク質をそのまま用いる方法に比べ、アナフィラキシー応答を示さず、かつ高い治療効果が示されたとする。さらにアレルゲンがマンナンで被覆されることで抗体と反応しないため、高い安全性が示されたとのこと。またマンナンによってアレルゲンが樹状細胞へ送達されると同時に、樹状細胞を寛容性に誘導することにより、効率良く制御性T細胞を誘導することも突き止められたとする。

-

マンナン被覆アレルゲンナノ粒子の作用機序。マンナン被覆により抗体(IgE)との結合によるアナフィラキシー応答を回避できるとする。マンナンにより、樹状細胞を標的化でき、また樹状細胞を寛容性誘導することで、効率的に治療を実行する制御性T細胞を誘導できるという(出所:共同プレスリリースPDF)

今回開発されたナノ粒子製剤は、治療効率と効果の高さにより、治療期間の短縮が期待される。また安全性が高いため、これまで適用の難しかった重症患者に加え、乳幼児も対象にできる可能性があるという。加えて、アレルギー体質になると次々と別のアレルギーに罹患し続ける「アレルギーマーチ」になることがある中、それを早期に断ち切れる治療薬になることも期待されるとする。九大病院では臨床研究が始められており、研究チームは10年以内の実用化を目指すとしている。