東京大学(東大)と国立天文台は12月22日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測データを用いて、これまで134億~135億年前の遠方宇宙に存在する3個の銀河が確認されていた中、今回新たに134億年前の宇宙に明るく輝く2つの銀河までの正確な距離を測定することに成功したと発表し、記者会見を行った。

-

今回、研究チームにより正確な距離が測定された134億年前の宇宙に存在する銀河の1つ「CEERS2_588」。JWSTで取得された3波長の観測データを合成し、擬似的に着色された擬似カラー画像(赤外領域の波長が取得されているため、ヒトの目で見られる可視光の色とは異なる)。(c)NASA, ESA, CSA, Harikane et al.(出所:プレス向け配布資料)

同成果は、東大 宇宙線研究所(宇宙線研)の播金優一助教らの共同研究チームによるもので、会見には今回の研究を主導した播金助教が参加した。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

-

研究を主導した東大 宇宙線研の播金優一助教。播金助教は、12月4日に、120億~130億年前の遠方宇宙において、SMBHを予想の50倍(0.2個の予想のところ10個を発見)も多く発見したとする会見に続き、今回は134億年前の宇宙に2つの銀河の正確な距離の測定に成功したとする会見を実施した。

宇宙で最初に輝いた「ファーストスター(初代星)」や、それらで構成された「初代銀河」などは、まだ人類が観測できていない“宇宙の夜明け”の時代に存在する最後の観測対象とされる。これよりも前の時代には、もはや水素やヘリウムなどのガスしかなく、天体は存在しない。これらを捉えるため、これまでもハッブル宇宙望遠鏡(HST)や、すばる望遠鏡などの地上の大型望遠鏡を用いて観測が試みられてきており、その結果、134億年よりも昔の宇宙に存在するとされる銀河も数例ほど観測されたが、実は正確な距離がわかっていなかったとのこと。というのも、130億年よりも前の時代に存在する天体までの距離を計測するのは容易ではないからだ。

-

右端をビッグバン、左端を現在とした宇宙の進化の模式図。今回、通算4個目と5個目となる、134億年前の宇宙に存在することが正確に測定された2つの銀河が播金助教らによって発見された。播金助教は、初代銀河は136億年前ごろに誕生したと推測しており、人類はそこまであと2億年と迫っている(出所:記者会見プレゼン資料)

初期宇宙の天体を正確に計測するためには、「宇宙論パラメータ」の銀河の後退速度を表す「ハッブル定数(H0)」と、宇宙膨張によるその天体の後退速度(地球から見た時の遠ざかる速度)による固有の赤方偏移(z)のより正確な値を求める必要がある。ハッブル定数は現在、2015年に発表された値が最新のもので、約67.7km/s/Mpc(1メガパーセク(約326万光年)ごとに毎秒67.7kmずつ銀河の後退速度が速くなるという意味)である。

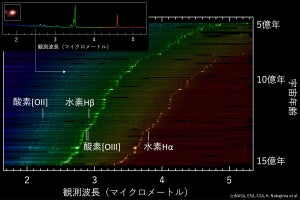

そしてzを正確に求めるには、その天体までの正確な分光データが必要となる。ところがその宇宙膨張の赤方偏移により、その銀河を発した時は紫外線や可視光線だったものが、130億光年以上も宇宙を進んで地球までやって来る間に、宇宙膨張で引き伸ばされて波長が近赤外域や中間赤外域にシフトしてしまうため、これまではその波長域での分光観測が難しかった。その理由には、それらの波長域は、大気に吸収されてしまうため、地上ではところどころの波長でしか観測できないことがある。しかも、初期宇宙に存在する銀河の明るさは25~30等級しかなく、肉眼で見える下限とされる6等級と比較すると、約4000万分の1~約40億分の1という暗さになる。また、ハッブル宇宙望遠鏡は可視光での観測をメインとしており、赤外線は近赤外域の1.7μm以上は対応していなかった。

-

遠方銀河の観測は困難を極める。宇宙膨張による赤方偏移で、紫外域の波長が可視光を通り越して赤外域にまでシフトしてしまうので、赤外域の感度が求められる。それに加え、遠方銀河のため、とてつもなく暗い。肉眼で見られる最も暗い6等級の明るさに対し、画像中では1億分の1とあるが、正確には25等級は約4000万分の1、30等級に至ると約40億分の1の暗さとなる(出所:記者会見プレゼン資料)

しかし、それもJWSTが科学観測を開始したことで状況が一変。JWSTの最も感度の高い装置「NIRSpec」は近赤外域の波長0.6~5.3μmを捉えることができ、まさに革命ともいうべき高感度(従来望遠鏡の10~1000倍)での分光観測が可能だ。JWSTの観測データは2022年7月に最初の画像が公開されて以降、研究者なら誰でも利用できるデータも公開されており、それらを用いた論文はすでに日本からだけでも20本弱、世界ではおよそ2000本も公開されていることからも、どれだけこれまでにない観測データを取得できているかがわかる。

そしてJWSTの観測から、134億~136億年前の最遠方宇宙に存在する銀河の候補が多数発見されるようになった。そうした候補の中から、海外の研究チームにより、約134億年前の宇宙に3個の銀河が確かに存在することが発表された。

それに続く形で今回、播金助教を中心とした研究チームは、同じく約134億年前の宇宙に存在する可能性のある2個の候補天体を発見。JWSTの分光観測データが精査された結果、その2天体から水素による吸収(ライマンブレイク)と酸素の輝線を、「99.9999%以上の有意度」という高精度で検出することに成功。その結果、それぞれの銀河までの正確な距離が約134.0億光年(z=11.04)、約134億2000万光年(z=11.40)と決定された。この2つは、3個の銀河を発見した海外の研究チームが見逃していたもので、しかもその3個の銀河よりも5倍以上も明るいという特徴を備えていた。

-

今回、距離が決定された2つの銀河の位置(上パネル)と分光スペクトル(下パネル)。分光スペクトルにおいて、青の領域から左側は、水素による吸収(ライマンブレイク)で、黄が酸素の輝線。99.9999%以上の有意度で検出され、距離が正確に測定された。(c)NASA, ESA, CSA, Harikane et al.(出所:プレス向け配布資料)

なお今回発見された2つの銀河は、明確な酸素の輝線が確認されているため(つまり酸素が存在する)、初代銀河には当てはまらない。初代銀河がファーストスターのみで構成されているのなら、水素とヘリウム(と極めてわずかながらリチウム)以外の元素は検出されないはずだからだ。宇宙の夜明けの時代に存在する元素は、ビッグバン元素合成で生み出された3種類のみしかなく、約75%の水素、約25%のヘリウム、そして極めてわずかなリチウムとなる。酸素は、ファーストスターやそれ以降の星の核融合によって合成され、超新星爆発で星間空間にばらまかれた証になるのである。

また今回2つの遠方銀河が発見されたことで、新たに可能となったのが、銀河(星)の数が理論予測と矛盾しているのかどうかという検証だ。従来の理論は、134億~135億年前の銀河の数は、最大でも3個と予想されており、その値はHSTやすばる望遠鏡などの観測結果とは矛盾していなかったというが、今回の観測では、5個と予想より2個も多いことがわかった。しかも同時代の銀河候補はまださらに増えることが予想されているため、「宇宙の夜明けの時代は予想以上に銀河が多く、明るく照らされていた」ことが確認された結果、従来の理論では説明が難しいことがわかったとしている。

-

青の棒グラフは、JWSTの観測開始までに発表されていた理論モデルによる、134億~135億年前の宇宙における銀河の個数の予想。134億年前の宇宙にあることが確定された銀河の数が今回2個追加されたことで、どの理論をも上回ることになった。しかも、まだこの時代に存在する可能性のある候補銀河は存在するため、さらに赤のラインは上へと上がる可能性がある(上向き矢印はそのことを表している)。(c)Harikane et al.(出所:プレス向け配布資料)

銀河の明るさからは、星がどれくらいのペースで誕生しているのかを調べることができる。今回発見された2つの銀河も加味して分析した結果、134億~135億年前の宇宙では、従来モデルの予測に比べて星の誕生率が4倍以上も高く、予想よりも短時間に次々と星が誕生していることが明らかになったという。星が誕生するには星間ガスが十分に冷えている必要があるが、星が誕生し出すと、今度は超新星爆発などによりガスが温められるようになり、その結果として星の誕生にブレーキがかかる。しかし、そのブレーキが理由は不明だが、どうやら働いていない(働き方が弱い)ようなのだ。つまりこのことは、初代銀河を含む宇宙初期の銀河の形成過程が、従来考えられていた理論とは異なる可能性を示しているとする。

-

青の点線・実線・破線は、これまでに発表されていたモデルごとの各時代の宇宙全体の星の誕生率を表した曲線。133億年前(赤方偏移z=10)までの観測結果(灰色)をうまく再現できていたが、今回134億~135億年前の銀河から計算された1年あたりの星の誕生率(赤色)は、どのモデルの予想よりも4倍以上高く、短時間に次々と星が誕生していることが判明した。(c)Harikane et al.(出所:プレス向け配布資料)

この星の大量生成の仕組みとして想像されることの1つに、銀河の衝突・合体による「スターバースト」があるだろう。この時代の宇宙は現在よりもとても小さかったため、小型であっても銀河同士の衝突・合体が頻繁に発生しやすい状況にあったとされる。その結果、それぞれ銀河内の星間ガスも衝突して圧縮され、多量の星が急速に誕生するスターバーストが起きた可能性も高かったことが考えられるのである。いずれにしろ詳細は不明のため、今後のさらなる研究による成果を期待したい。