東京大学(東大)、国立天文台(NAOJ)、筑波大学の3者は12月11日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の一般公開されている大規模高感度観測データを用いて、129億~134億年前の初期宇宙に3つ、事前の予想に反して、炭素および酸素に対する窒素の比率が異常に多い銀河(炭素に対する窒素の存在比は天の川銀河の10倍以上)があることを発見し、これまで考えられていなかった窒素を増加させるメカニズムが存在している可能性があることを記者会見で発表した。

同成果は、東大 宇宙線研究所 宇宙基礎物理学研究部門の磯部優樹大学院生、同・大内正巳教授(NAOJ 教授兼任)、同・梅田滉也大学院生、同・Yi Xu大学院生、同・小野宜昭助教、NAOJ 科学研究部の冨永望教授、同・渡辺くりあ大学院生、同・中島王彦特任助教、同・Yechi Zhang 日本学術振興会特別研究員、筑波大 計算科学研究センターの矢秀伸准教授、同・福島肇助教らの共同研究チームによるもの。会見には論文筆頭著者の東大の磯部大学院生と、大内教授が出席した。また詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

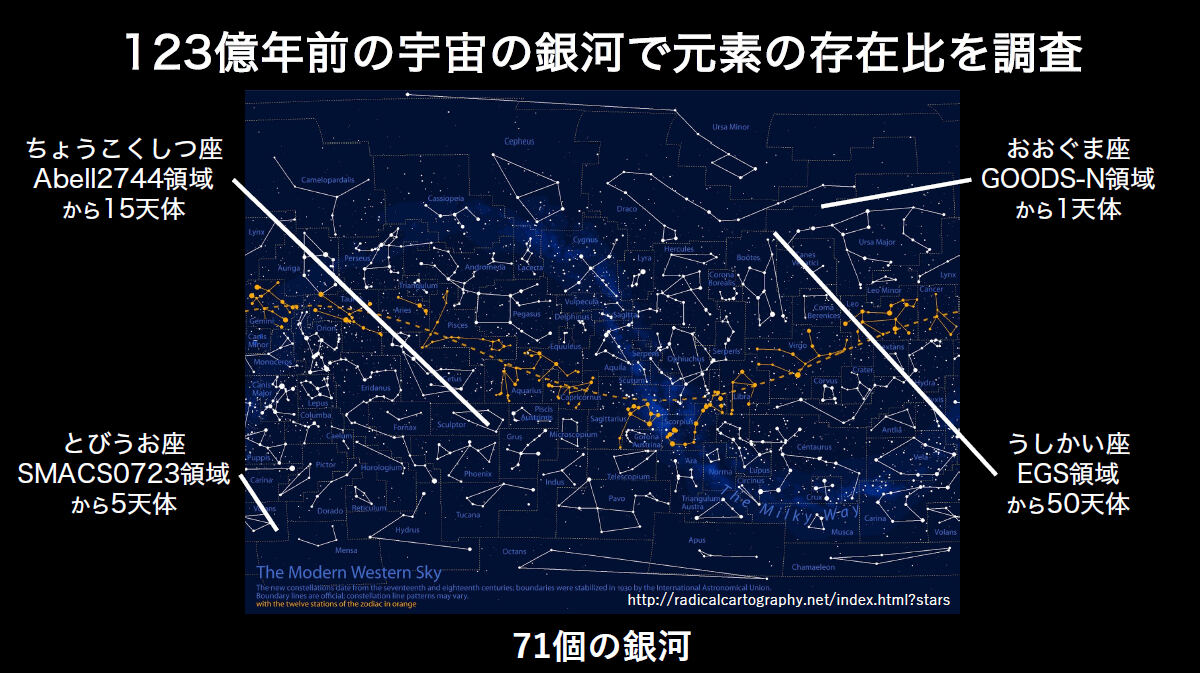

123億年以上前の銀河71個の元素の存在比を調査

宇宙が誕生した当初、元素は、水素(およそ75%)、ヘリウム(およそ25%)、リチウム(極微量)という、たったの3種類しかなかったと考えられている。その後、それらによって星が誕生し、核融合で鉄(・ニッケル)までの元素が合成され、さらに超新星爆発や中性子星合体などによってそれ以降の元素も合成されたとされる。その結果、現在は90種類を超える元素が存在するようになった。つまり、どの元素がどのぐらいあるのか宇宙の化学進化を調べることで、それはどのような質量の星がどれだけあったのかといったこともわかってくるのである。

今回の研究では、ちょうこくしつ座「Abell2744領域」(15天体)、とびうお座「SMACS0723領域」(5天体)、おおぐま座「GOODS-N領域」(1天体)、うしかい座「EGS領域」(50天体)の合計71個の123億年以上前の銀河について、そこに含まれるガスの炭素、酸素、窒素などの元素の存在比が調べられ、最新の数値シミュレーション結果との比較研究も行われた。

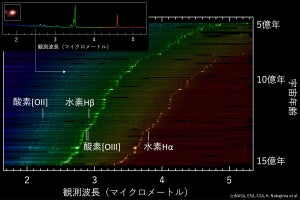

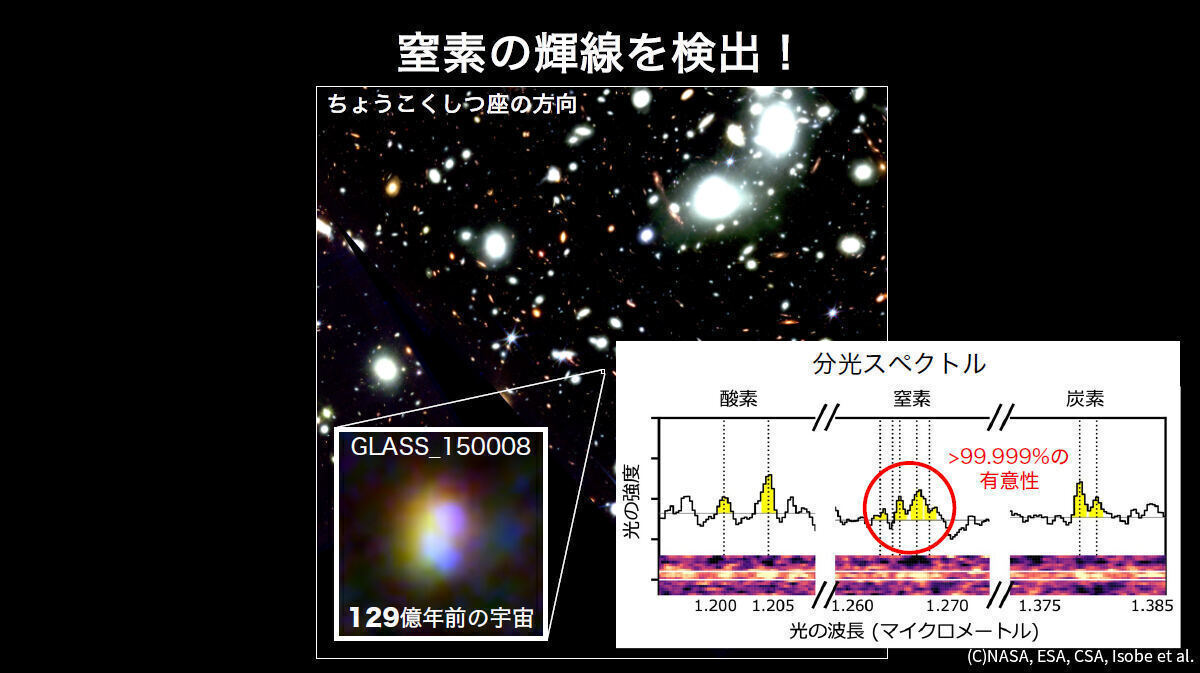

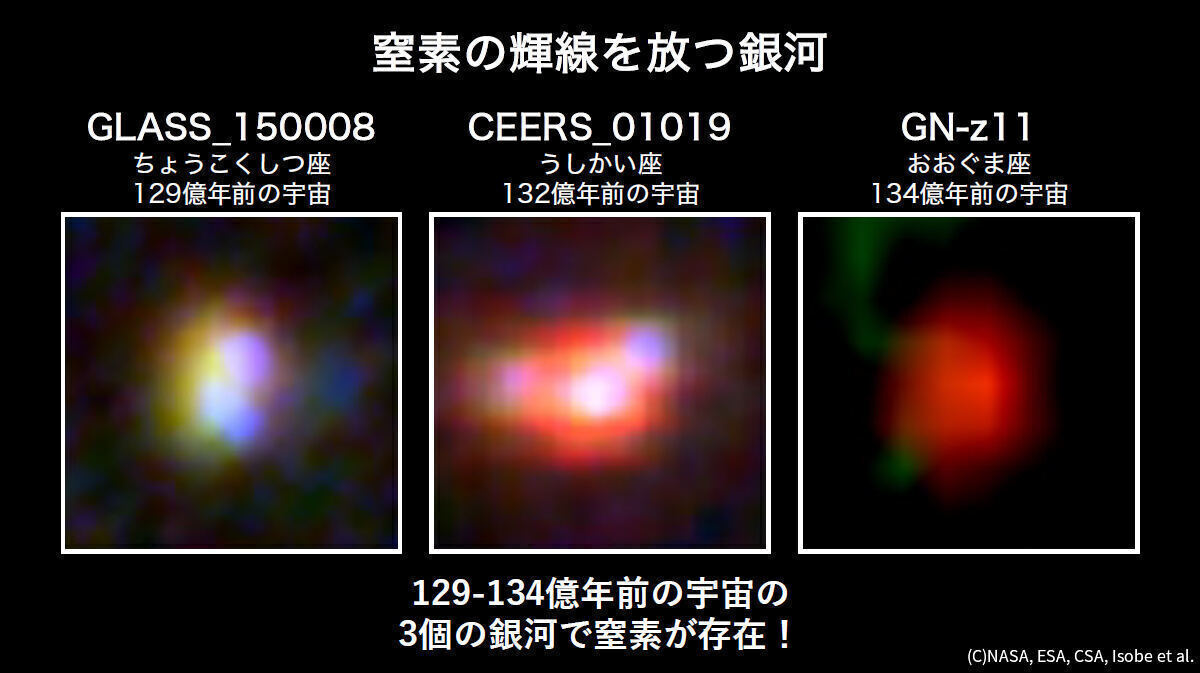

JWSTの赤外線観測装置のうち、最も高性能な近赤外線分光器「NIRSpec」を用いた高感度観測のスペクトル分光データであっても、炭素や窒素ガスが放つ輝線の検出は難しく、元素の存在比の測定は困難だったとする。しかし、129億年前から134億年前という初期宇宙(宇宙誕生後4~9億年後)にある3つの明るい銀河で輝線が検出されたという。「GLASS150008」(ちょうこくしつ座・129億年前)、「CEERS01019」(うしかい座・132億年前)、「GN-z11」(おおぐま座・134億年前)の3つだという。

-

調査された71個の銀河の内、3個の銀河から窒素の輝線が検出された。画像は、ちょうこくしつ座Abell2744領域の129億年前の宇宙にあるGLASS_150008銀河とその分光スペクトル (C)NASA, ESA, CSA, Isobe et al. (出所:記者会見プレゼン資料)

-

今回、輝線が検出された3個の銀河。左からちょうこくしつ座のGLASS_150008(129億年前)、うしかい座のCEERS_01019(132億年前)、おおぐま座のGN-z11(134億年前) (C)NASA, ESA, CSA, Isobe et al. (出所:記者会見プレゼン資料)

炭素や酸素に対して窒素が異常に多い銀河を発見

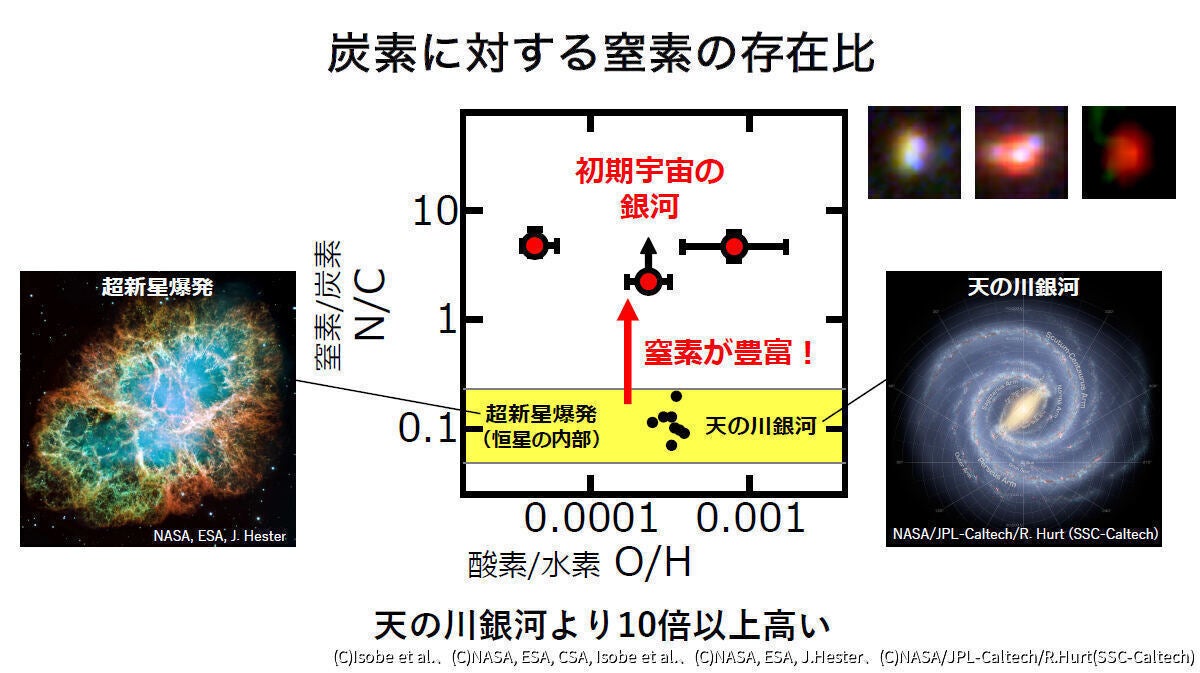

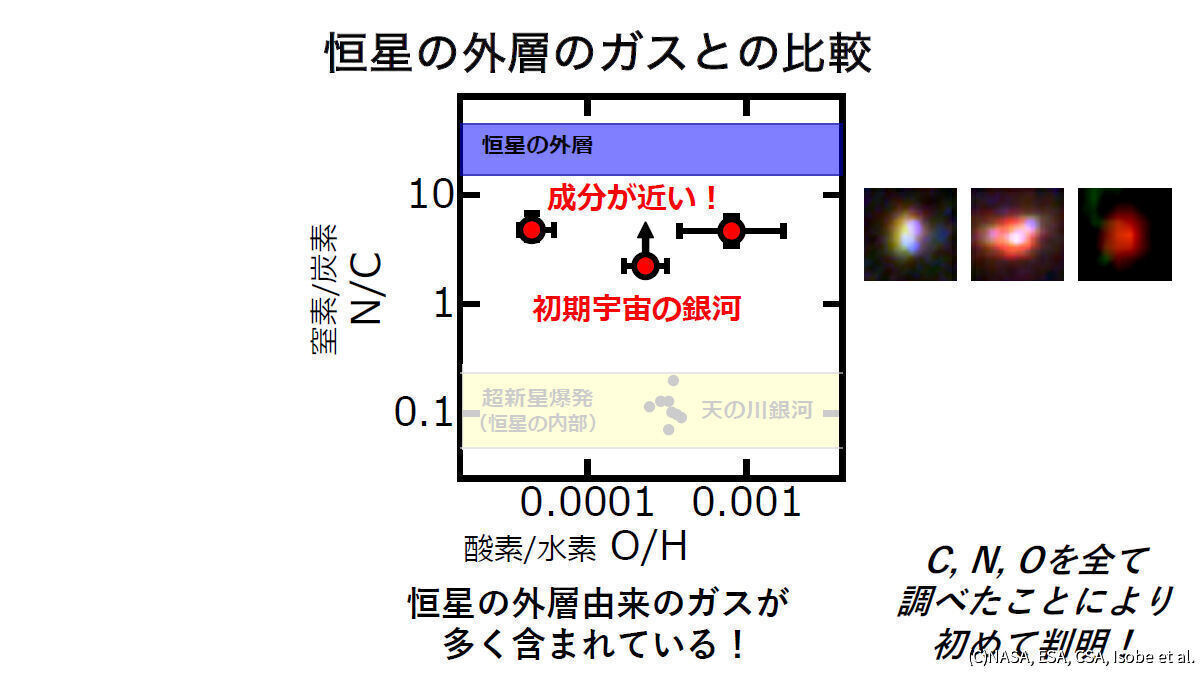

炭素、酸素、窒素の輝線の光度などから、炭素や酸素に対する窒素の個数の存在比などが求められたところ、窒素が炭素や酸素に比べて異常に多いことが判明。窒素/炭素の存在比については、天の川銀河のガスと比べると10倍以上になることが判明した。これは星の内部ガス(超新星爆発による影響)では説明できないが、星の表層のガス成分とは近いことがわかったという。

-

検出された3銀河の炭素に対する窒素の存在比(窒素/炭素)。グラフの縦軸が窒素/炭素で、横軸は水素に対する酸素の存在比(酸素/水素)。天の川銀河の窒素/炭素は0.1前後なのに対し、3天体は10倍以上窒素が豊富であることがわかる(目盛りが対数なのでより正確には数十倍)。3銀河の窒素の異常な多さは恒星内部のガスでは説明できないという (C)Isobe et al.、(C)NASA, ESA, CSA, Isobe et al.、(C)NASA, ESA, J.Hester、(C)NASA/JPL-Caltech/R.Hurt(SSC-Caltech) (出所:記者会見プレゼン資料)

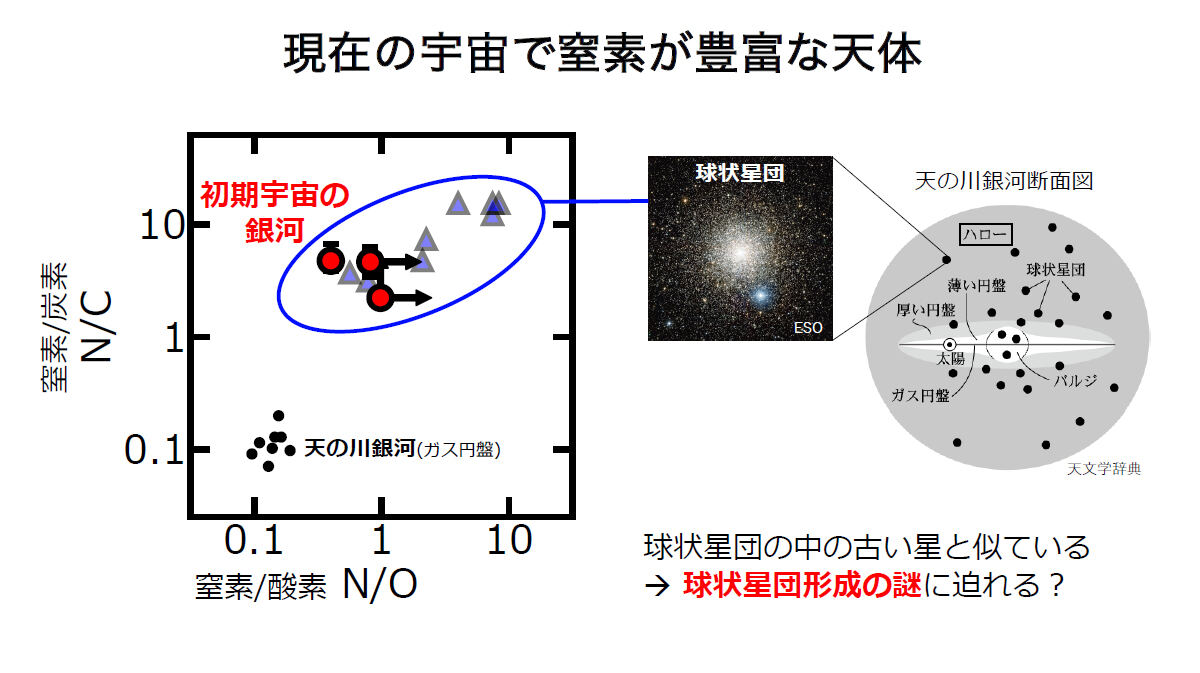

また、現在の宇宙で窒素が豊富な天体としては、球状星団内の古い星と似ていることもわかったとした。球状星団も謎の多い天体だが、その形成の謎に迫れるかも知れないとしている。

-

現在の天の川銀河に属する星の中で3銀河と成分的に近いのは、球状星団内の古い星だという。そのことから、今回の研究成果は球状星団の形成に関するヒントになり得る可能性もあるとしている (出所:記者会見プレゼン資料)

なお、残りの68個の銀河については暗いために詳細がまだ確認できていないが、同様に炭素や酸素に対して窒素が多い可能性があるという。71個中の3個は約4.2%という割合となるが、この通りに一部の銀河に限った話なのか、それとも宇宙の大半の銀河にも当てはまるのか、今回の発見でまた新たな謎が出てきたとした。

どちらにしろ、炭素や酸素に対して窒素が異常に多い銀河があるのは確かであり、初期の宇宙の(一部の)銀河では、一般的に考えられている元素の主な供給メカニズムとは違うものが働いていた可能性があることが示された形だとする。

なぜ窒素が多くなったのか?

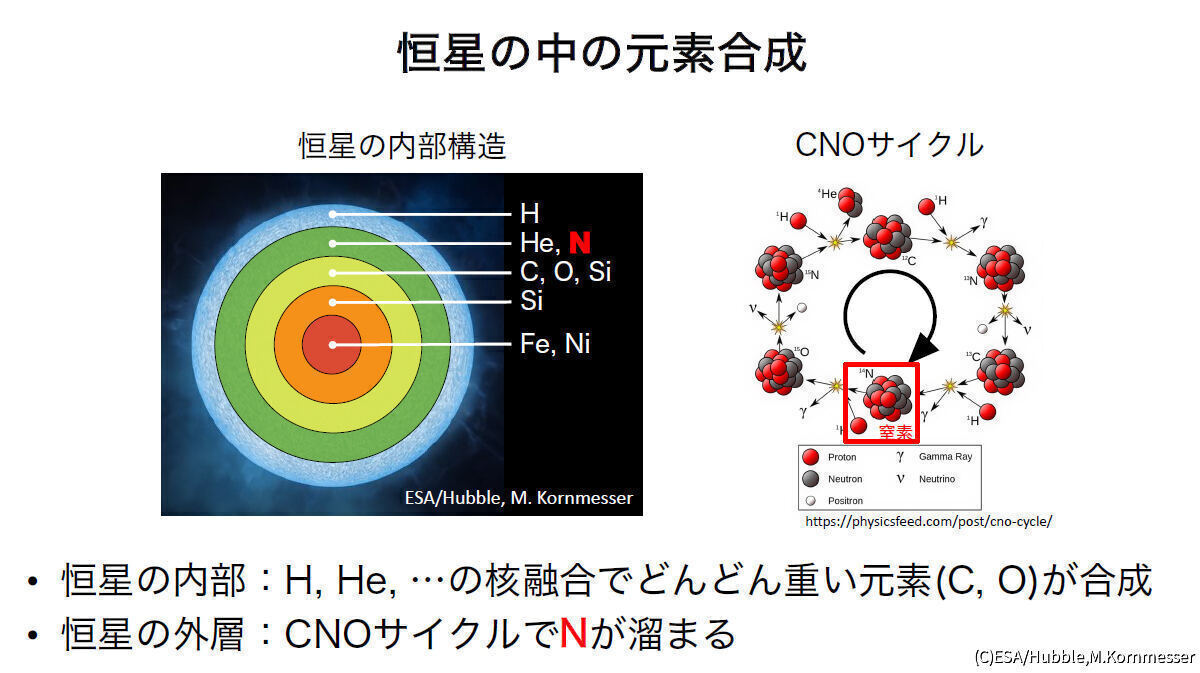

窒素が多くなるにはまず窒素が合成される必要があるが、それを行うのが大質量星の核融合反応でメインとなる「CNOサイクル」だという。CNOサイクルは、その名が示すとおり、炭素、窒素、酸素の原子核が、水素やヘリウムと合体したり、壊変したりすることで変化して、6種類の原子核でサイクルを形成しているものである。

簡単に説明すると、ヘリウム(4He)3個によるトリプルアルファ反応で合成される炭素の安定核「12C」からスタートすると、(1)12C→(2)窒素の不安定核「13N」→(3)炭素の安定核「13C」→(4)窒素の安定核「14N」→(5)酸素の不安定核「15O」→(6)窒素の安定核「15N」→12Cというサイクルである。このサイクルは、コンスタントに回り続けるかというと、実はそうではない。(4)→(5)の反応が起きにくいため、窒素が溜まっていきやすい。つまり、ある意味、CNOサイクルは、窒素合成の反応ともいえるのである。

窒素だけが異常に多くなる仕組みにブラックホールが関与か?

となると問題は、窒素がどのようにして放出されるのかだ。大質量星は、最終的に重力崩壊がきっかけとなって超新星爆発を起こすが、それだと、炭素や酸素も一緒にばらまかれて星間空間に増えていくので、窒素だけが異常に多いという状況にはならないはずである。

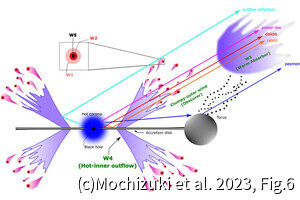

そこで今回の研究で考えられたメカニズムの1つが、大質量星とブラックホールの連星系で、ブラックホールの強い重力で大質量星の窒素を含む比較的外側の層が剥がされて、窒素が星間空間にばらまかれたのではないかとする説だ。星の核融合は、水素から始まって鉄の中心核ができるまで、核融合で合成された元素の種類が異なる玉ねぎのような層構造が形成される。

窒素は、その玉ねぎ構造の中ではヘリウムと共に2層目ぐらいと比較的表層(水素の層)に近いことから、ブラックホールの強い重力でもって剥ぎ取られやすいことが考えられるとする。それに対して炭素や酸素、そしてシリコンなどは、さらにもう1層下になるので、窒素よりは剥ぎ取られにくいことになる。そのため、星間空間に窒素の量だけが増えたのではないかという。

-

3天体と近いのは、星の外層のガスであることが判明。このことから、3銀河の窒素の多さは、星の外層由来のガスが多く含まれている可能性が推測された(C)Isobe et al.、(C)NASA, ESA, CSA, Isobe et al. (出所:記者会見プレゼン資料)

-

大質量星中の元素合成は、CNOサイクル(右)が主となる。そして、核融合で合成された元素は、外層の水素から中心核の鉄まで、後から合成された(より質量の重い)元素ごとに、玉ねぎのような層構造を成す(左) (C)ESA/Hubble,M.Kornmesser (出所:記者会見プレゼン資料)

しかし剥ぎ取られたとしても、大質量星の残った部分が超新星爆発を起こしたら同じなので、残った部分もブラックホールに吸い込まれてしまう必要はあるかも知れない。ただし問題は、ブラックホールは“光すら脱出できない強い重力であらゆる物質を飲み込む”とはいうものの、実は一般的にイメージされるほど物質を飲み込むのが“得意ではない”という点だ。

ブラックホールに物質が吸い込まれる時は、真っ直ぐに落下するわけではない。まずブラックホールの赤道上において、自転方向に高速度で回転するようになる。超大質量ブラックホール(SMBH)の周囲で形成されると考えられている、降着円盤はその代表例だ。この物質の回転速度は非常に高速になるため、いつまでも物質がブラックホールの周囲を回ってしまうという。この回転速度を落とす(角運動量を減らす)仕組みがないと、強い重力があっても、物質はブラックホールに簡単には吸い込まれないのだ。

それでも落ちていく物質はあるわけだが、強い重力エネルギーが熱エネルギーに変換されるため、物質が強力なX線などを放射するようになる。すると、その光の圧力が次に落ちようとしている物質の落下を押しとどめてしまうこととなる。こうしたメカニズムのため、ブラックホールはイメージされるほど何でもかんでも底なしに飲み込み放題とはならないのだという。

窒素を星間空間にばらまくもう1つのメカニズム

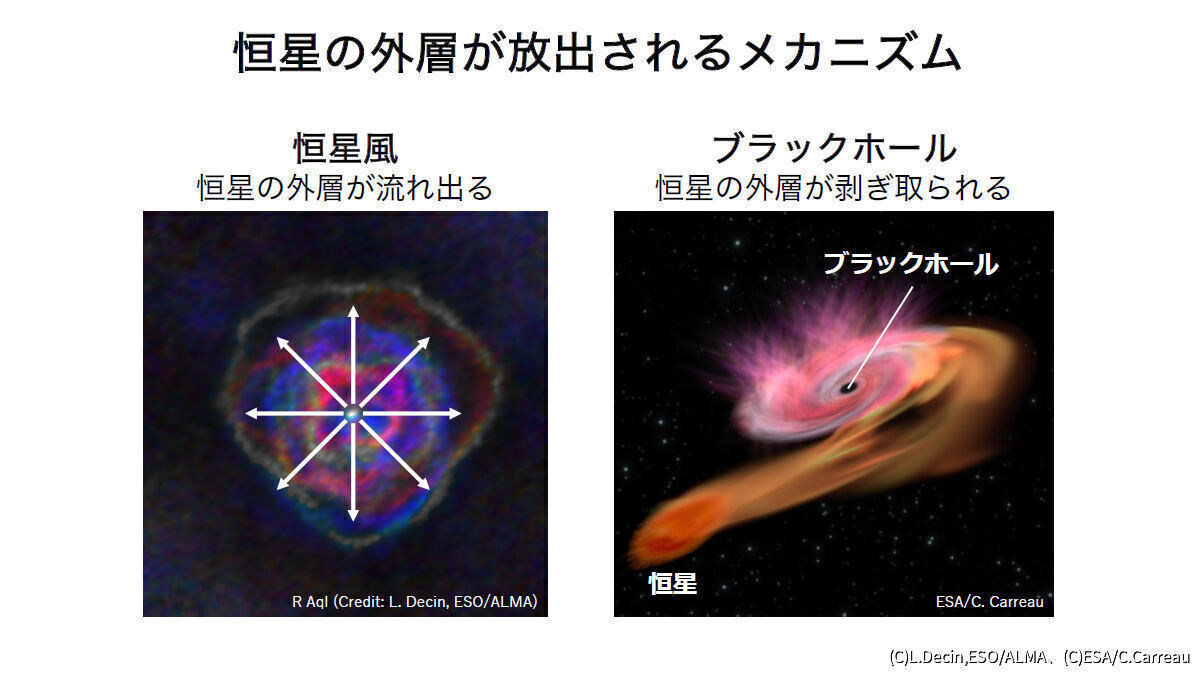

そこで、窒素を星間空間にばらまくメカニズムとしてもう1つ考えられたのが、星の「恒星風」だという。星は生涯の末期には重力的に不安定になって、表層物質を周囲に放出する。この恒星風で物質が流れ出る時も、炭素や酸素よりも、より表面に近い窒素の方が流れ出やすいことから、窒素が増加する仕組みとなり得るのである。

しかしこれまた、最終的に超新星爆発を起こしてしまったら炭素も酸素もばらまかれてしまって同じである。そこで今回考えられたのが、窒素を放出した後に、超新星爆発を起こさずに直接重力崩壊を起こして一気にブラックホールと化す、とてつもない質量を持つ巨星(ここでは、「超大質量星」と表記)だという。

この超大質量星は、宇宙の第一世代の星である「ファーストスター」にも似ており、重元素(天文学ではリチウム以降の元素のことを重元素や「金属」と呼ぶ)をほとんど含まない、水素とヘリウムだけで構成されている星で、その質量は太陽の1万~10万倍にもなるという(それだけの巨大な質量の星が存在し得るのか、実際に観測されたわけではないのでまだ仮想の天体である)。

現在の星は、重元素も多量に含んでいるので、このような超大質量星ができることはなく、最大でも太陽質量の数百倍とされる。それに対し、太陽質量の1万~10万倍という、桁がいくつも違うような超大質量星であれば、恒星風で窒素を出した後に、超新星爆発なしで直接重力崩壊を起こし得るので、一部は炭素や酸素も恒星風で出るかも知れないが、大半は事象の地平面の向こう側に行ってしまい、星間空間には増えないことが考えられる。

しかし、この超大質量星が窒素までは放出するが、炭素や酸素などは放出せずにブラックホールと化してしまうのが正解だとすると、少なくとも今回の3銀河は、超大質量星を元とするブラックホールがあふれている可能性が出てくる。どの銀河もこの3銀河と同じなのだとすると、初期宇宙の銀河は大量のブラックホールにあふれていたかも知れないという(もちろん、3銀河が特殊な例である可能性もある)。そうなると、これらの銀河からは物質がなくなってしまっていそうだが、上述したように、意外とブラックホールは物質を飲み込めないところもあるので、すべての物質が吸い込まれるような心配はいらないようだ。

-

恒星の外層だけが放出されるメカニズムとして、星の末期に流れ出す恒星風(左)や、連星の相方であるブラックホールに重力で剥がされる場合などが提案された (C)L.Decin,ESO/ALMA、(C)ESA/C.Carreau (出所:記者会見プレゼン資料)

SMBHの誕生や成長に関する謎を解決につながる可能性

また、この超大質量星を元とするブラックホールは、宇宙の大半の銀河の中心に位置すると考えられているSMBHの誕生や成長に関する謎を解決できる可能性も有するという。SMBHは、太陽質量の数百万倍から100億倍というとてつもない質量を持つ。もし恒星級ブラックホールが始まりの「種ブラックホール」と仮定した場合、それら同士の合体から始まって、次々と合体・吸収をしたり、物質を飲み込み続けたりしても、最終的に現在のSMBHまで育つには約138億年の宇宙の歴史では時間が足りないことがわかっている。そこで、宇宙の初期に大量の水素が集まって星を経ずに直接重力崩壊してSMBHになったとする説なども提案されているが、そのような現象は容易には起きないのではないかとされている。

それに対し、太陽質量の1万~10万倍という超大質量星が種ブラックホールとなるのであれば、効率良くブラックホール同士の合体・吸収を繰り返し、物質をコンスタントに大量に飲み込み続けることができれば、太陽質量の数百万倍から100億倍にも手が届きえるという。

ただ惜しむらくは、超大質量星が実在したとしても、遠方銀河にしかないのであれば、その様子を観測するのは、JWSTであろうが、現在建設中・計画中の次世代望遠鏡であっても不可能であるという点である。唯一、重力レンズ効果を利用すれば、直接は見えないとしても、その間接的な証拠などを観測することはできるかも知れないとしている。

宇宙誕生後5~7億年の頃に酸素が急激に増加した痕跡とも関係

そして今回の研究成果は、今回の会見に出席した東大の大内教授と、今回の会見には参加していないが研究チームの一員であるNAOJの中島特任助教が、11月9日に行った、宇宙誕生後5~7億年の頃に酸素が急激に増加した痕跡を確認したとする記者会見の続編ともいえる内容となっている。その時の発表では、酸素以外の元素の増加の様子も研究中ということだったが、その1つが今回の成果というわけだ。

しかし、その時の会見では宇宙誕生から5~7億年の頃には酸素が急激に増加中だったことがわかったが、今回はほぼ同時期である宇宙誕生から4~9億年の頃に、酸素(および炭素)に対して窒素が異常に多いとするもので、矛盾しそうな成果となっている。しかし、酸素が増加し出す前にすでに窒素が異常に多い状況となっていればまったく矛盾しないことになる。

これは、酸素の増加が一般的な大質量星の超新星爆発によるものであれば(酸素の増加の理由はわかっていない)、一般的な大質量星の寿命と超大質量星の寿命を考えれば、イベント的にどちらが先かが予想できる。一般的に、星は質量が増えるほど短命となり、超新星爆発を起こすような星は太陽などと比べると、非常に短い。星のおおよその寿命を算出する計算式があるが、それによれば、太陽質量の8倍の大質量星(超新星爆発を起こす中では最も軽い)だと、寿命は700万~2000万年ぐらいになる。ブラックホールがほぼ確実にできる30倍にもなると、6万7000年~67万年だ。

それに対し、超大質量星にはこの星の寿命を算出する計算式は適用できないようで、計算すると寿命0年となってしまうので、どれだけの期間存在し得るのかは不明だ。しかし、質量が大きいほど短命になるのが超大質量星にも当てはまるのであれば、一般的な大質量星よりもさらに輪をかけて極めて短命なのではないだろうか。そうすると、超大質量星が先に窒素を増やしてブラックホールとなって姿を消した後、その後に一般的な大質量星が超新星爆発を起こして酸素を増やしていったとする流れは矛盾が生じない。その後も超新星爆発は現在まで続いているため、相対的に炭素や酸素が増え、窒素は減っていったと考えられる。

いずれにしろ、超大質量星が存在したとしても、ファーストスターかそれに極めて近い初期の世代の星である可能性も考えられ(ファーストスターが現在では存在し得ない巨大な星だったとする説もある)、想像が膨らむところである。

なお、磯部大学院生は今後の展望として、今回の質量の異常に多い銀河において、恒星風とブラックホールと、どちらがより強く影響しているのかを明らかにしたいとする。それには、大質量星(超大質量星)内の玉ねぎ構造において、窒素よりも内側の層にある炭素や酸素、シリコンなどの存在が鍵になるとし、それらの元素の輝線の検出などを現在調査中としている。今後の展望としては、11月9日の発表内容とも関わってくることとなるので、2つの研究成果を統合したような研究成果が発表されることを期待したい。