京都工芸繊維大学(京工繊)と科学技術振興機構(JST)の両者は12月21日、特殊な半導体材料の「全無機鉛ハライドペロブスカイト」の使用により、光と物質のハイブリッドな性質を持つ量子状態として知られる「ポラリトン状態」の量子的な重ね合わせ状態を形成可能であることを示したと共同で発表した。

同成果は、京工繊 電気電子工学系の山下兼一教授、同・髙橋駿准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の材料科学全般とその関連分野を含めたオープンアクセスジャーナル「Communications Materials」に掲載された。

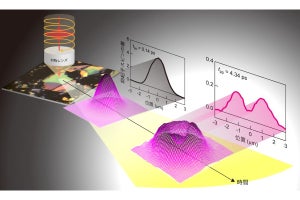

光の波長サイズ(1μm以下)の狭い領域に光波(光子)を閉じ込める微細構造である「光微小共振器」を、半導体材料を用いて作製することにより、半導体中の電子状態(電子‐正孔対)と閉じ込められた光波の相互作用が強められ、光と物質のハイブリッドな性質を持つ準粒子が生成される。ポラリトン(状態)とは、その準粒子(状態)のことで、ポラトリン状態がある密度以上で生成されると、多数の同状態が協同してエネルギー凝縮(ポラリトン凝縮)を引き起こし、巨視的に全体で1つの量子としての振る舞いを示すようになる。

このポラリトン状態は、レーザーや太陽電池などのさまざまな光電子デバイスの基礎物理として知られたものであり、さらにそのエネルギー凝縮相であるポラリトン凝縮相は、次世代量子デバイスのための量子媒体としても期待されている。

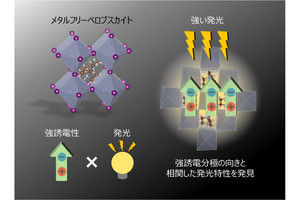

そして、すべて無機元素で構成される鉛ハライドペロブスカイト半導体の一種「CsPbBr3」(Cs:セシウム、Pb:鉛、Br:臭素)においては、高密度でも安定なスピン相関型の電子‐正孔対がポラリトン状態の形成に関与しており、室温でもポラリトン凝縮状態の形成が可能であることが示されている。こうした室温ポラリトン凝縮状態を量子技術として応用展開していくためには、量子重ね合わせ状態や量子もつれ状態などを、順次実証していく必要があるという。

そこで研究チームは今回、CsPbBr3微小共振器における室温ポラリトン凝縮相の量子重ね合わせ状態の実現の可能性を調べたとする。

CsPbBr3はほぼ立方晶に近い結晶構造を取るが、室温ではごくわずかに歪みが生じており、直交する2つの偏光方向での屈折率がごくわずかに異なる。これにより、形成されるポラリトン状態のエネルギーもわずかに異なってくるという。

研究チームは、このような特異な材料特性と、エネルギー凝縮することでわずかにエネルギーシフトを起こすというポラリトンの性質を活用することで、異なる性質を持った2つのポラリトン偏光状態をほぼ同じエネルギーとして共鳴させることが可能であることを見出し、量子的な重ね合わせ状態の形成が実現されたとする。

これは、ポラリトン状態のエネルギー特性を詳細に分析することが可能な特殊な光学評価システムを構築・適用することにより得られた成果だといい、単純な光の状態では直交する2つの偏光状態は決して混成させることができないが、光と物質のハイブリッド状態であるポラリトン状態の利用がこの課題解決の1つの手段となる可能性も示唆しているという。

今回の研究成果により、室温ポラリトン状態を用いた量子技術の進展がより活発になることが期待されるとのことで、今後はこの室温ポラリトンの生成と伝搬、および量子状態の制御技術をさらに高め、量子ゲート操作の実現や大規模集積化など、なるべく室温に近い環境下での量子デバイス応用を見据えたさらなる研究展開が求められるとする。また、この室温ポラリトン状態にトポロジカルな物性を付与することで、新たな量子技術へと展開することも期待されるとしている。