芝浦工業大学(芝浦工大)、三菱鉛筆、ストーリアの3者は12月21日、筆記具の役割である“書く・描く”ことに加えた新たな提供価値を創出するための試みの1つとして、学習中に特定の音による聴覚刺激で集中力が向上する可能性について実証実験を実施し、集中力が落ちてくるタイミングに「川のせせらぎ」の音を流すことで、集中力を表す脳波が上昇することを確認したと共同で発表した。

同成果は、芝浦工大 情報工学科の菅谷みどり教授、三菱鉛筆、ストーリアの共同研究チームによるもの。詳細は、IoT技術に関する国際会議「APRIS 2023」に採択された。

ヒトは、たとえどれだけ鍛えたとしても、長時間にわたって集中し続けることは不可能だ。しかし誰しも、気分転換することで再び集中力を取り戻せることを体験しているはずである。そこで研究チームは今回、学習時の集中力が低下してきたタイミングに視覚や聴覚を通じた刺激を与えることで、集中力を途切れさせることなく、学習を効率的に行えるのではないかとの仮説を立て、今回の実証実験を実施したという。

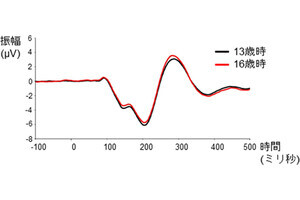

今回の実験では、被験者のEEG信号が取得された。EEG信号とは、頭皮上の脳の自発的な生物学的電位を増幅して記録することによって得られる信号パターンであり、脳表面の巨視的な活動を反映することが示されている。その計測は、頭皮に適用される非侵襲性電極(今回の実験ではヘッドバンド型の測定装置)により取得される仕組みだ。

その測定を行った上で、情報処理能力を測定できる「PASATテスト」が実施された。同テストは、一定のリズムで読み上げられる1桁の数を聞き、前後の数を加算した数を順次回答するという内容。同テストを前後半それぞれ2分間ずつ、休憩を挟まずに計4分間行い、後半の2分間では被験者に対してさまざまな視聴覚刺激(赤・青・緑の環境光、ホワイトノイズ・川のせせらぎ・クラシック音楽といった背景音)が与えられた。そしてこの時の脳波とPASATテストの正答率を前後半で比較し、各視聴覚刺激によって集中力がどのように変化するかが調査された。

その結果、背景音として川のせせらぎを流すことで、正答率が向上する傾向が確認されたとのこと。また、赤いライトと比較して、川のせせらぎのγ波が有意差に高い(1%水準)傾向が得られたという。

今回の研究により、学習時の集中力が切れるタイミングで、背景音として川のせせらぎを流すことで、集中力を維持・向上できる可能性があることがわかった。今回の実験結果を応用することで、個人の勉強だけではなく、授業の最適化、日常の作業の効率向上につながることが期待されるとともに、集中力の維持を個人の努力に委ねるのではなく、状況に合わせて自動的に集中力を維持、向上するようなサービスへの展開も期待されるとする。

研究チームは今後、今回の成果をサービスとして展開するために、実験協力者を増やし、また刺激に対する感度を把握し、どのような刺激がより集中力を向上できるのかを検証していく予定としている。