国内の人材不足が叫ばれて久しい。昨今、ITエンジニアのキャリアップとして「ハイヤリングマネージャー」としてのスキルが問われている。今回、RPO(Recruitment Process Outsourcing:採用代行)サービスを提供する、WHOM 取締役 COO(最高執行責任者)の中島佑悟氏に話を伺った。

エンジニアのキャリアアップ、2つの方向性

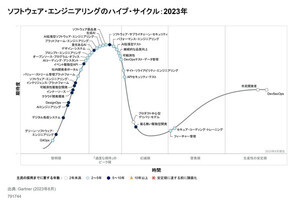

ITエンジニアと聞けば、近年ではどの業界でも喉から手が出るほど欲しい人材として、引く手あまたな状態だ。求職者にとって魅力的な企業でなければ優秀な人材獲得は難しいのは言わずもがなだが、“どのように自社を魅せて正しい人材を見極める”か各社で頭を悩ませていると言っても過言ではない。

RPOとは戦略構築から採用広報、ダイレクトリクルーティング、面接、採用媒体運用など、そのほかすべての採用活動を含めた業務をアウトソーシングすること。

大きく2つのタイプに分かれており、担当者が社員として雇用されていて社内で業務を行うタイプと、雇用はせずに各業界に特化したフリーランスや副業の人事担当者を登録して企業にアサインするタイプとなる。

一方、フリーランスや副業の担当者をアサインする業務はテンプレート化されていないものの、経験豊富な人材をアサインできるためクオリティが担保されている。

また、当然どちらにもメリット・デメリットはあり、社員雇用型はスカウトや求人票の作成などは社内の方針に沿うことから、テンプレート化されているため効率的ではあるものの、誰がスカウトを送り、面接しているかといった情報がブラックボックスに陥りがちだという。

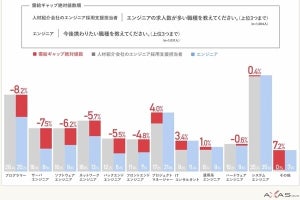

エンジニアのキャリアアップはスペシャリストやテックリードなど技術を尖らせることにフォーカスしたキャリアアップ、もしくはエンジニアリングマネージャーやVPoE(Vice President of Engineer:エンジニアのマネジメント責任者)など組織をマネジメントしていくキャリアアップの2つの方向性がある。

中島氏は「マネジメントをするキャリアアップであれば、採用は間違いなく外せない業務です。チームの効率化に加え、人材を集めることは必要ですが、最近では難しい傾向にあります。そのため、マネジメントをしたいのであれば難しい市況感に向き合わなければなりません。エンジニアの給与、倍率が頭打ちなのではないかという話もありますが、求めている企業が多い以上は市場原理も働くため、高い状況です。そのため、技術ではなくマネジメントを選択するならば採用に強い、ということがエンジニアにとって重要になっています」と説明した。

ハイヤリングマネージャーとは

こうした背景もあり、最近ではマネージャー業務の中で「ハイヤリングマネージャー」と呼ぶ、採用の決済を行う制度を導入している企業がある。

マネージャー自身が求人票の作成やスカウトなどに加え、人事部門や外部リソースを活用し、採用に対して責任を持つことだ。

従来であれば人事部門が採用活動を主導していたが、人材を採用したい部署の管理職が採用の責任者となり、権限を持ちつつ主体的に採用活動を進め、エンジニアリングマネージャーの業務の1つとして、ハイヤリングマネージャーがある。

一般的に、採用は事業部問と採用部門が一緒に進めるものの、最終的に採用できなかった場合の責任の所在が、どちらが持つのかが分かれているという。例えば、大手企業の営業職であれば採用部門が責任を持つ場合が多く、スカウトやエージェントなどを使い、最終的な判断も採用部門になるとのことだ。

しかし、エンジニアの場合は事業部門が最終的な判断を下すことが多く、事業部門が採用の責任を持つ。中島氏は「ハイヤリングマネージャーは採用できなかった理由や採用活動の予算など、意思決定を行います。自社や採用したいポジション・人材像などを言語化することが必要です」と述べている。

とは言え、世間的にハイヤリングマネージャー制度が機能している企業は多くはなく、形骸化し、最終選考で不採用を決定するような役割だけになってしまっているという。

こうした状況に対して、中島氏は「採用は引き付けと見極めが重要となります。見極めるにはエンジニアが一次面接し、採用部門が自社にマッチするかを判断し、最終面接という流れを設計することもハイヤリングマネージャーが行うものです。正しい見極めをするために、必要なプロセス自体を構築して意思決定することも含まれます。現在の市場感的には売り手市場のため、見極めよりも引き付けの方が難易度は上がっています」との見立てだ。

求職者から魅力ある企業に感じてもらうために必要なもの

では、引き付け(=魅力)に関して企業ではどのような差別化が必要なのだろうか?

その点について中島氏は「業務の魅力は採用したい人材とバランスが取れている必要があります。引き付けになる要素は多々ありますが、特に報酬、ポジション、キャリア性の3つが求められます。こうした要素を軸に、採用したい人材と自社の状況が釣り合っているのかをハイヤリングマネージャーは設計しなければなりません。しかし、設計もせずに『こういう人が欲しい』という状態に陥りがちです」との認識を示す。

このように、採用活動を進めるうえで適切な人材を探してコミュニケーションを取り、面談などもあることから工数がかかるほか、こうしたプロセスを進めていく能力も必要となっている。

また、採用部門もエンジニア採用だけに集中できないことに加え、仮に事業部門側でスカウトやエージェントを利用した採用活動を行うにしても、ハイヤリングマネージャーとして自身がコントロールしなければならない。採用したい人材を獲得するためには、求められることが多いのだ。

RPOの活用が求める人材獲得の一助になる

このため、ハイヤリングマネージャーを支える外部リソースの1つとして、RPOの活用がその一助になるというわけだ。WHOMではフリーランス活用型のサービスを提供し、エンジニア採用ディレクターやコンテンツライター、採用マーケター、人事コンサルタントをはじめとした500人ほどのプロリクルーターが在籍している。

企業フェーズ、業種、職種などマッチした人材を選定し、審査に通過した業務レベルの高い人材をアサインしており、リスクの少ない柔軟な契約形態となっている。冒頭の説明のようにアサインした人材にフリーランス活用型だとマネジメントや業務の切り出しを委託する場合もあるが、同社ではディレクションも取りまとめている。

中島氏は「当社はフリーランスの人材をアサインできるため、エンジニア採用に苦戦していれば経験豊富で実績がある人をアサインできるほか、製造業であれば製造業の採用活動をしていた人材をアサインするなど、職種・業界・ビジネスモデル・規模感に応じてマッチする人材を適切に選択できることが強みです」と、そのメリットを説く。

そして、同氏は「SaaS(Software as a Service)などのプロダクトありきの企業は、エンジニアを採用することが事業成長において一番のカギになっています。採用できなければ、いくら技術が高くても1人だけのパフォーマンスしかありませんし、外部のヘッドハンターに頼るにしても支払いは高額になり、成果報酬も支払う必要があります。採用は企業が候補者を選び、求職者が企業を選ぶという双方向的なものであり、事業部門で選考だけしていると選ぶことしかしなくなります。しかし、採用が成功すれば倍以上の成果、ひいては事業の成長も期待できます」と力を込めていた。