セールスフォース・ジャパンは、11月28日~29日に「Salesforce World Tour Tokyo」を都内のホテルで開催。この中では、奈良県副知事の湯山壮一郎氏が、「地方の行財政改革」と題して、奈良県が進めてきたSalesforceを用いた情報連携基盤の構築など、行財政サービスの変革に向けた取り組みを説明した。

湯山氏は、地方行政にどういう課題があり、それに対してデジタルがどういう役割を果たせるのか、それを進めていくときにどういうポイントがあるのかについて語った。

自治体が抱える課題

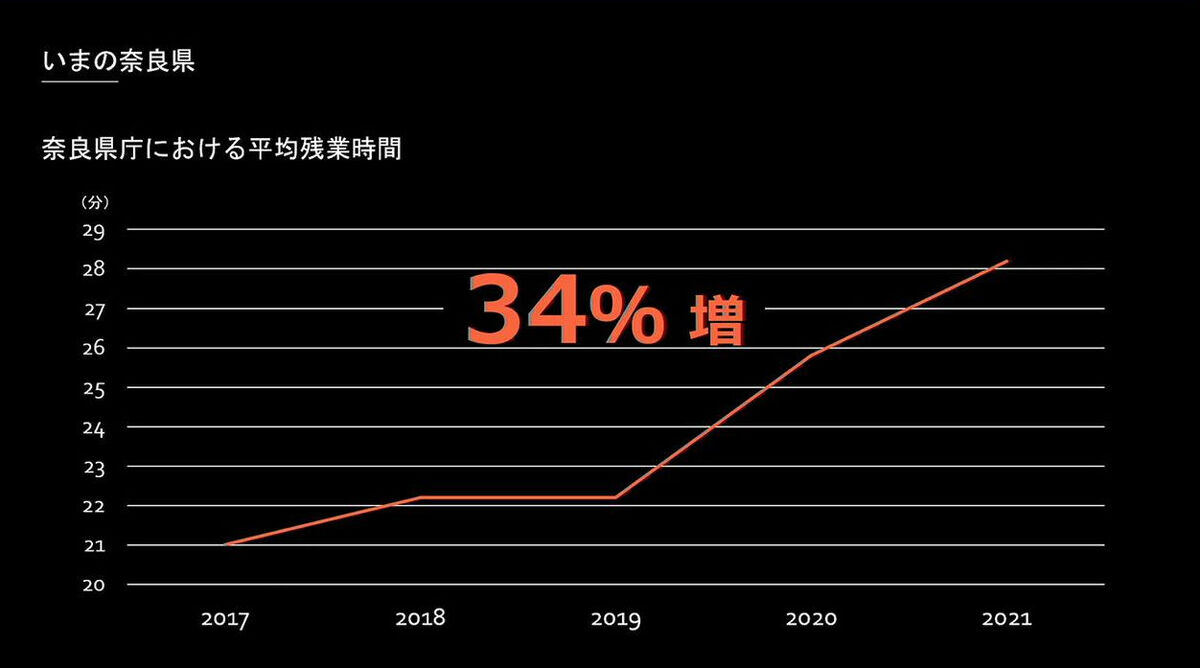

同氏はまず現在の自治体が抱える課題について、奈良県を例に説明した。奈良県では、今後約20年で労働人口は26万人減少することが見込まれ、県庁職員の2021年度の残業時間は、2017年度に比べ34%増加しているという。

2020年度の若年退職者数は、2013年度に比べ約2倍になっており、メンタル不調による長期病休者の割合は、平成30年度から3年連続で全国1位という課題がある。このような背景もあり、2020年度の採用試験の応募者は、1987年度に比べて54%減少した。

同氏は、「全国のさまざまな自治体でも多かれ少なかれ、同じような状況は起きているのではないかと考えています」と指摘した。

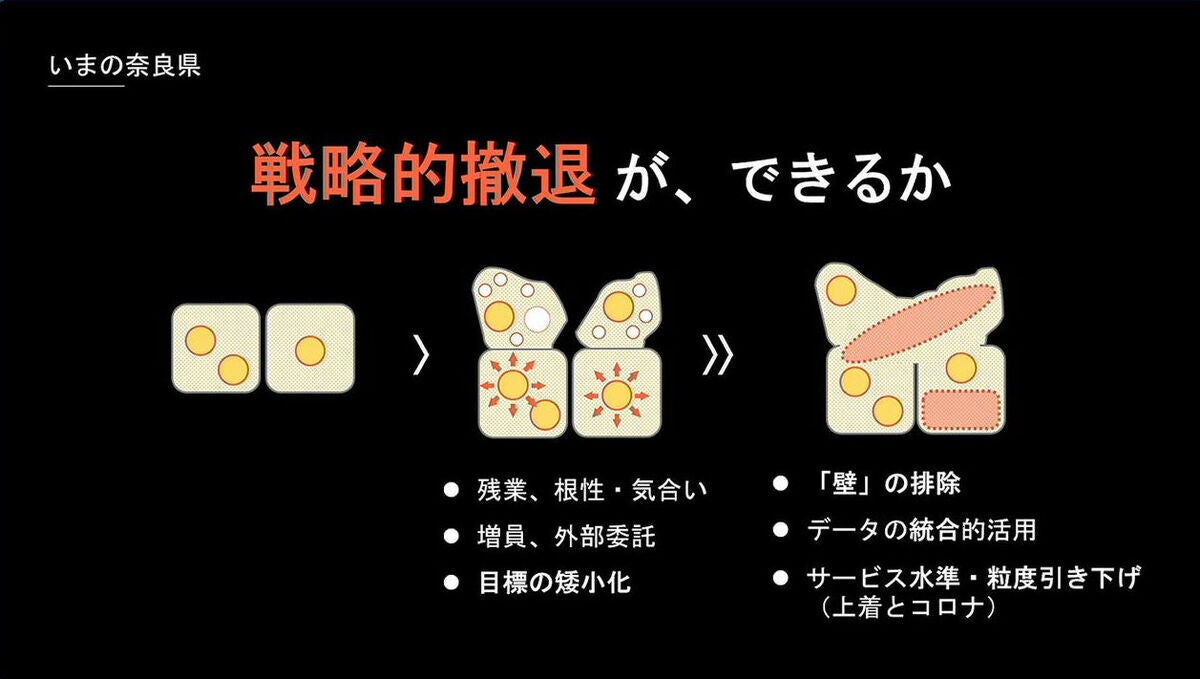

こういった仕事の量が増大する中でも人員確保ができないという状況下において、個々の現場の職員・管理職のマインドセットは、自分たちの仕事の目標を下げようという行動原理が働いているという。

「大きな責任を担うと、それをカバーできるリソースが確保できないので、それに対するレスポンスとしては、当然目標を極小化、矮小化していくということが起きてくると思います」(湯山氏)

こういった状況を踏まえ、自治体としては、行政サービス水準や粒度を適切な水準に引き下げていくことが必要であり、「これが、今後の地方行政の非常に大きな課題になってくると考えています」との見立てだ。

同氏曰く、行政サービスの水準や粒度を適切な水準に引き下げていくためには、リスクがあっても効率化が期待できる改革にチャレンジしていくことが必要だという。

「これまで自治体は、効率化の効果はあり、それをやっても国民、県民には問題が生じません、サービスの低下はしませんというものだけに取り組んできました。しかし、もうそんなものはありません。効率化の効果はあるが、見直しすると問題が生じる可能性があったり、行政サービスの水準や粒度が低下する可能性があるものしか残されていません。これに対して、どうチャレンジするのかというのを問われているのが地方行政の現場です」(湯山氏)

デジタル化にはBPRが必要

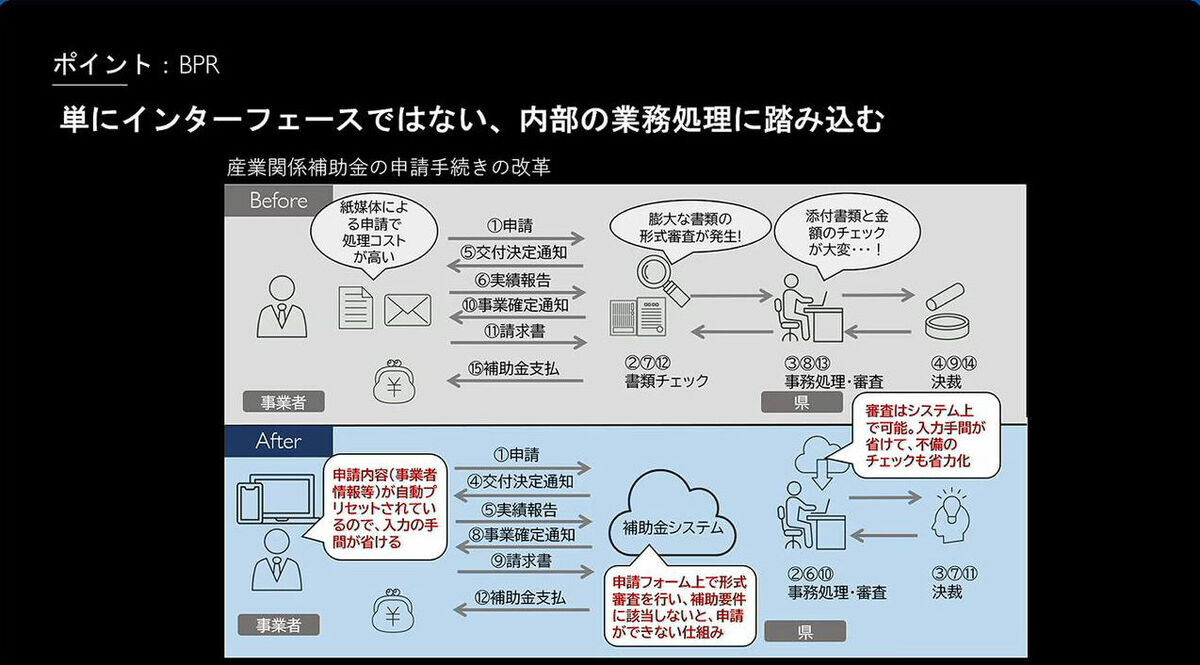

自治体業務を効率化していくためにはデジタル化が必要だが、そのためには、まず、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)によって、業務自体を見直すことが必要だと湯山氏は語った。

「デジタル化を進めていくにあたっては、単に申請手続きをデジタル化していくだけではまったく意味がなく、そこで行われている業務のあり方そのものをリストラクチャリング(事業構造を再構築すること)していく必要があると強く確信しています。単にインタフェースだけではなく、内部の業務処理に踏み込むことが必要です。デジタル化に向けたモチベーションを職員に持たせるためには、このBPRというのが絶対的に不可欠だと考えています」(湯山氏)

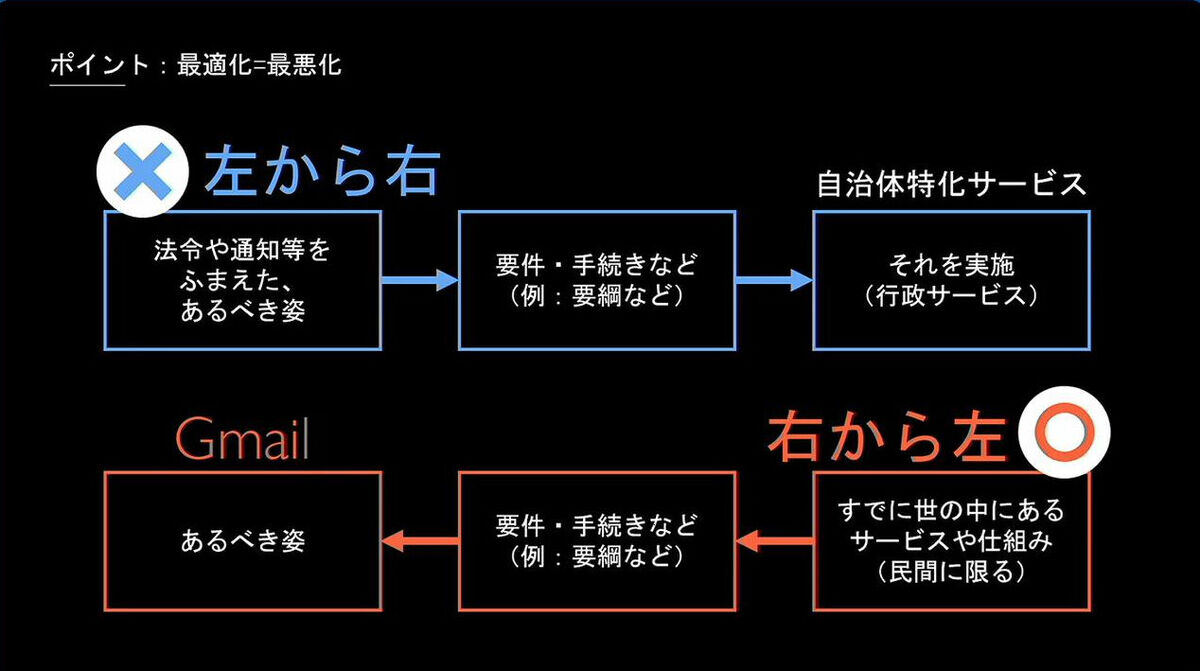

そして湯山氏は、自治体のデジタル化においては、民間の優れた手法を取り入れていくことが必要だと述べた。

「基本的に、今後、取り組まなければいけないのは、すでに民間にあるような取り組みです。例えばクラウドサービスというものを取り込んで、それを元に手続きや要綱を考えて、それをあるべき姿として使っていくという逆の流れの発想を取り込むことだと思っています」(湯山氏)

そのため、奈良県では、「クラウド by デフォルト」をデジタル化の基本方針として定めた。クラウド by デフォルトとは、政府の「ガバメント・クラウド実行計画」に定める「政府情報システム化においてクラウド活用を第一候補」とする基本方針のことだ。

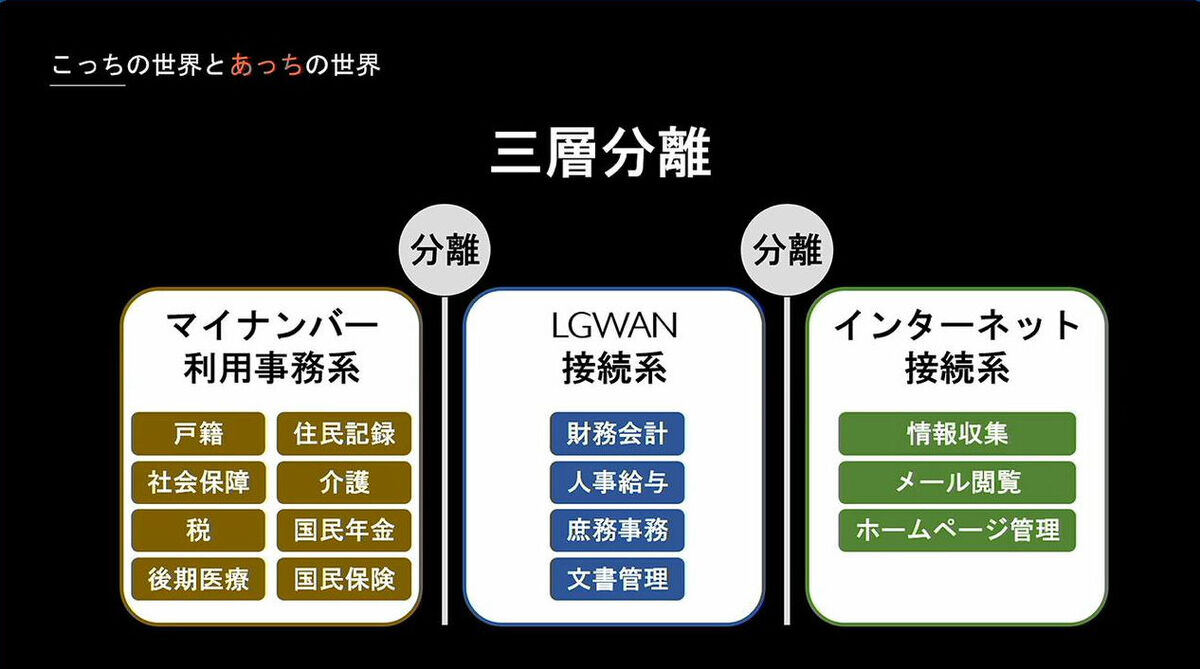

また、こういった民間のサービスを活用していくためには、同氏は三層分離をなくすことが必要だと強調した。

「外の世界との接点を遮断するというのは、地方行政を時代や環境変化から取り残させる以外の何ものでもないと思っています。これまで、国は地方自治体に対して三層分離を徹底的に求めていますが、これはデジタル化を進める、あるいはデジタル化のみならず、地方行政を環境変化に合わせてアップデートしていく最適な行政を提供していく上では大失敗だと思っています。三層分離というのは、打起していく必要があると考えています」(湯山氏)

奈良県のデジタル化の取り組み

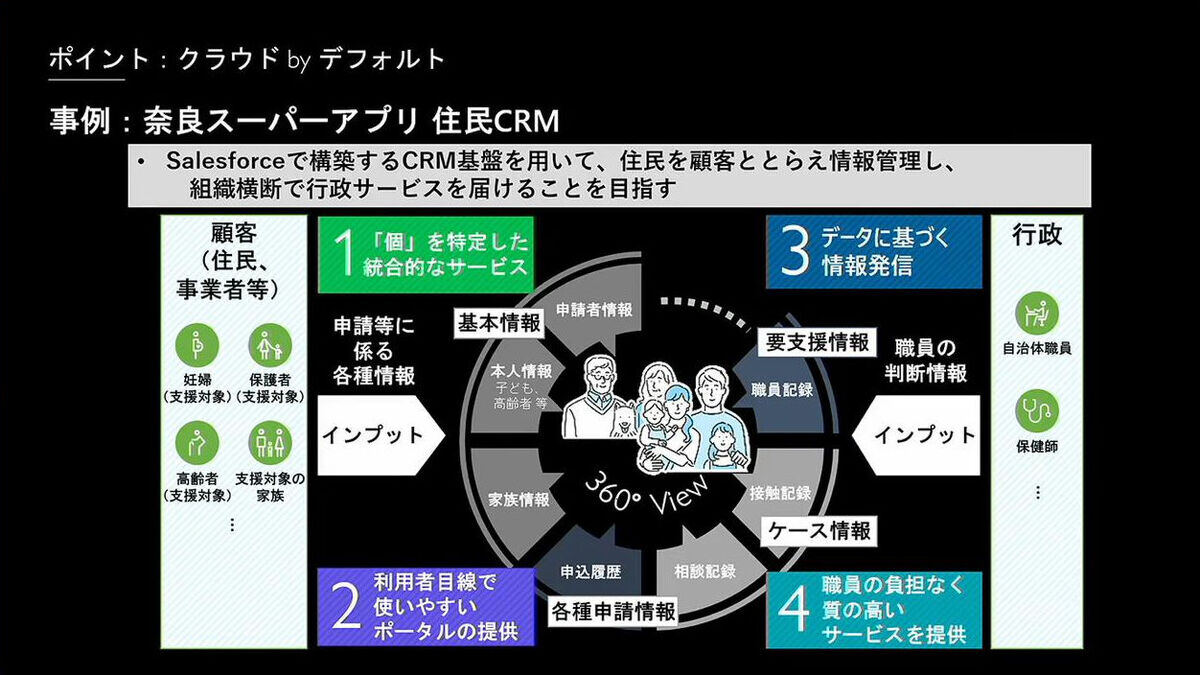

奈良県では、住民の悩みを生成AIで解析して、それに対して行政サービスを提案していくという「奈良スーパーアプリ」を開発している。このアプリでは、SalesforceのCRM基盤を用いて、住民を顧客ととらえて情報管理し、組織横断で行政サービスを提供することを目指している。

「今後、地方行政に限らず、いかに行政サービスを必要な人にデリバーするのかというところに注力していくべきだと考えています。そのためには、住民を対象とした顧客管理(CRM)の考え方を導入していく必要があると思っています」(湯山氏)

こういったアプリは、各市町村の負担を減らすため、県で基本的なものは開発し、それを県内市町村と共同利用していくことを進めている。

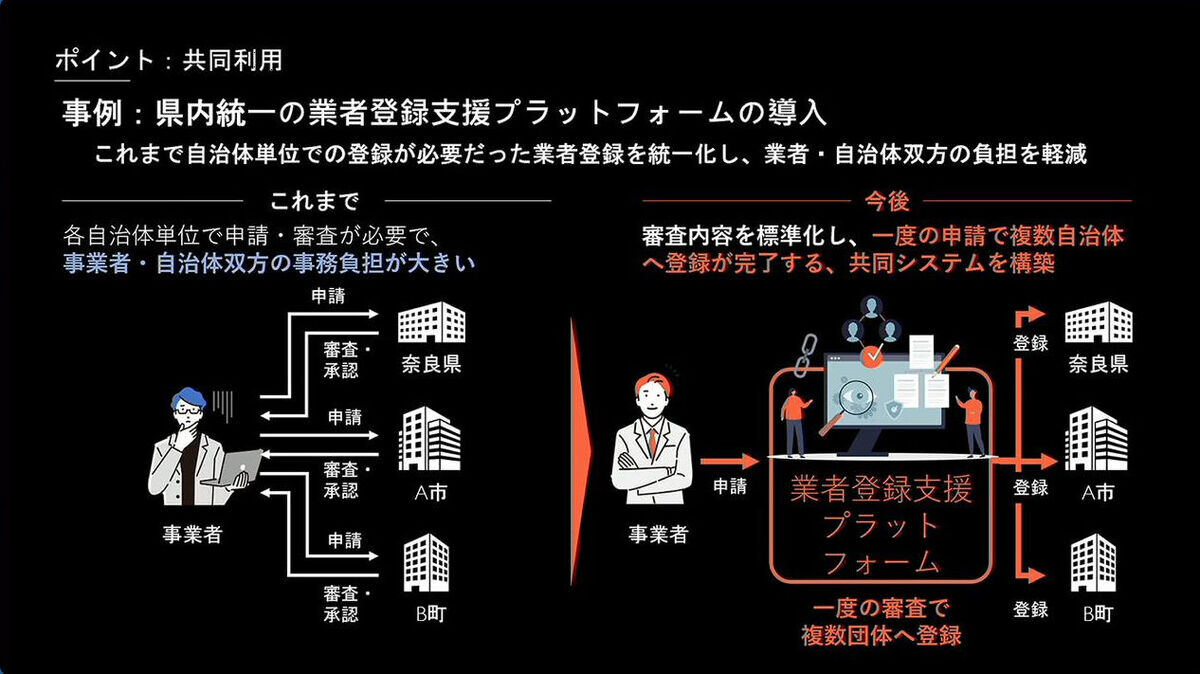

奈良県では、奈良スーパーアプリ以外にも、県立系病院の電子カルテの共同化や入札参加資格の登録と登録審査を標準化して、1回の申請で複数の自治体の登録が完了する共同システムを開発しようとしている。

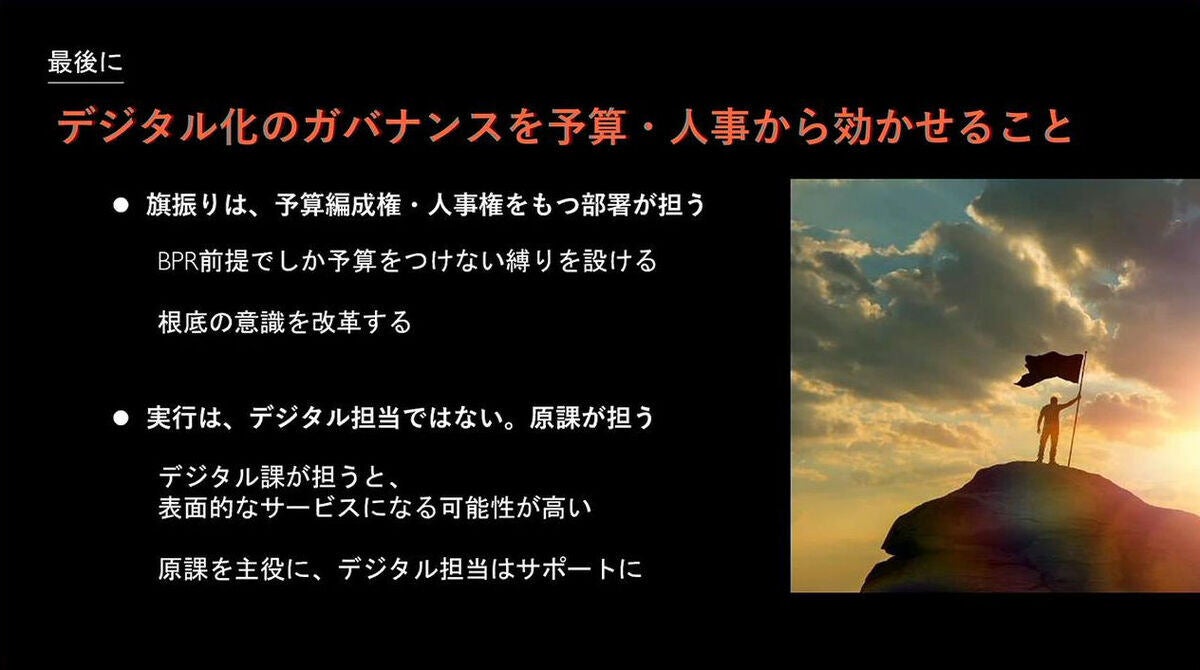

そして湯山氏は最後に、自治体がBPRを含めたデジタル化を進めていくためには、首長など権限を持つ人がトップになることがポイントだと語り、講演を終えた。

「デジタル化についてBPRを前提にすると、デジタル部局だけで推進していくことは不可能だと思っています。デジタル化を本気で推進していくには、リードしていく役を予算、人事権を持つ人が進めていく必要があると考えています。首長自身がやっていくか、あるいは人事権、予算権、予算編成権を持った総務部長的な立場の人がそれに取り組んでいかないと、地方の行政のデジタル化は本質的なところでは進みづらいと考えています。そういう立場の人がデジタル化を進めていくとともに、その事業を担当している人に腹落ちしてもらうことが絶対的に必要だと思っています」(湯山氏)