コロナ下を経て人々の衛生意識が高まり、衛生用品の1つである石けん・合成洗剤が売れ行きを伸ばしている昨今。水回りで見かけるのは、合成洗剤と見られるハンドソープタイプが圧倒的に多いが、昔ながらの釜炊き製法「ケン化法」で50年近くに渡り「無添加石けん」を作り続ける企業がある。福岡県北九州市に本社を持つシャボン玉石けんだ。

石けんの製法は大きく2つあり、脂肪酸を用いるのが中和法、油脂を用いるのがケン化法だ。中和法は原料となる脂肪酸から、4~5時間とわずかな時間で石けんを大量生産できる。ただし、中和法で作られた石けんにはグリセリンが(保湿成分)が含まれないため、使用後の肌につっぱり感が出やすく、後の製造工程で保湿成分を添加することが一般的だ。

対して、ケン化法は石けんの完成までに1週間を要する。湿度や温度によって仕上がりが変わるため、熟練の職人が五感を働かせて石けんの微妙な変化を観察しながら、丁寧に作り上げる工程が特徴だ。天然油脂とアルカリ成分を反応させることで、油脂に含まれる天然のうるおい成分であるグリセリンが残り、肌にやさしい石けんができあがる。

なお、同社が今日まで提唱し、製造時に大事にしてきた「無添加」とは「石けん成分以外は何も入っていない」ことを意味する。合成界面活性剤が主成分となる合成洗剤に対し、石ケン素地やカリ石ケン素地、純石けん分(脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム)などの自然由来成分のみを使い、化学物質や合成添加物は一切含まない。

長年にわたって人にも自然にもやさしい製造法はそのままに、一方で、若年層や潜在層獲得に向けた新たな取り組みを行ったり、官民共同の取り組みを行ったりと「伝統と革新」といった表現が相応しい挑戦も目立つシャボン玉石けん。代表取締役社長の森田隼人さんに同社のこれまでとこれからについてお話を伺った。

無添加石けん一筋 - 真摯なモノづくりの歴史

1910年に創業(初代社長・森田範次郎が、雑貨商である森田範次郎商店として。1949年に法人化し森田商店。1974年から無添加石けんの製造販売を始め、1987年に社名変更)し、2023年には創業113年を迎えたシャボン玉石けん。

二代目社長である光德さんは1961年より合成洗剤の製造・販売を行い、電気洗濯機の普及で好調な売上を保っていたが、肌に原因不明の赤い湿疹ができて悩まされていた。そんな折、国鉄(現JR)から無添加石けんの注文を受け、1971年には試行錯誤の末、JIS規格を上回る「石けん分96%、水分5%」の無添加石けんの製造に成功。

ずっと使ってきた合成洗剤の代わりに試作品の無添加石けんを使ったところ、長年辛い思いをしてきた湿疹が治ったのだった。「環境や体に悪いと分かった製品を売るわけにはいかない」と一大決心し、1974年から事業を無添加石けんの製造・発売に切り替えた。売り上げはそれまでの約1%へと激減し、100人いた社員がわずか5人になったものの、無添加石けんへの理解促進・普及活動を続けたのだった。

転機は光德さんが1991年に出版した『自然流「せっけん」読本』が注目され、大ヒットしたことだった。環境問題や消費者の健康意識が高まり始めた時期であることが後押しになった。翌年、17年に渡る赤字から脱却し、以降は「無添加石けんといえばシャボン玉石けん」としての不動の地位を築いている。

無添加石けんのパイオニアとして同社を育てた光德さんからバトンを受け取る形で、三代目社長となったのが森田隼人さんだった。2000年に大学卒業後、シャボン玉石けんに入社し、2001年に取締役、2002年に取締役副社長、2007年には30歳の若さで代表取締役社長に就任。光德さんは隼人さんの代表就任から半年後に逝去し、その意思を受け継いで現在に至る。

ブレない指針「健康な体ときれいな水を守る。」を軸に挑戦し続ける

「シャボン玉石けんのファンが満足する商品を出し続ける」ことを大きなミッションとして、今日まで会社を率いてきた森田さん。自身がリーダーとなってからは、「技術の分野において世界一の石けんメーカーを目指す」「石けんと合成洗剤の違いを一般常識レベルまで広げる」「石けんといえばシャボン玉というブランドを築く」の3つのビジョンも掲げるように。

さらには「常に成長や進化を求めて、失敗を恐れず挑戦します」などを含む7つの「虹色行動指針」も策定。その「挑戦」のひとつが、環境に配慮した消火効果の高い石けん系消火剤開発である。一般消費者向けに無添加石けんを製造してきた同社のイメージが良い意味で覆される内容である。同取り組みは2001年、北九州市消防局からの依頼を受け、北九州市消防局・北九州市立大学・シャボン玉石けんの産学官連携として本格スタートした。

背景は1995年に起きた阪神淡路大震災。ライフラインの壊滅や建物の倒壊により、消火用水の確保がしづらく、消火活動が難航したことは大きな課題となっていた。そんな中、合成界面活性剤などを使わない、環境への負荷も非常に少ないモノづくりを行うシャボン玉石けんに、少ない水量で素早く消火できる石けん系消火剤の開発が期待された。

長年にわたる研究が身を結び、2007年には水に希釈して使う一般建物用消火剤「ミラクルフォーム」を本格販売開始し、現在は技術を応用して森林火災・泥炭火災用消火剤の開発・普及にも取り組んでいる。2023年8月には、ウクライナ国内における建物や森林火災の消火活動支援として、約300トンの消火水に利用可能な石けん系消火剤150個を発送したことを発表している。

その後も他者とコラボレーションする形で多様なチャレンジが続いた。2009年の感染症対策研究センターの設立、2011年の石けんリサーチセンターの設立も、外部から声をかけられて実現した取り組みである。無添加石けんを作り始めて50年。

そのほかのどの会社にも真似できない、シャボン玉石けんが歩んできた唯一無二の歴史こそが、他社との差別化ポイントであり、人にも環境にもやさしい製品開発ができる会社として認知されていることは明らかだ。

顧客の心を離れさせないコミュニケーション

2022年9月、「シャボン玉石けんが30年ぶりに値上げ」と多数のメディアが報道し話題を集めた。1992年以来の値上げで、値上げ幅は希望小売価格の5~15%程度だった(一部商品を除く)。物流費やエネルギーコストの上昇、原料価格の高騰などいくつもの要因があるが、最も大きかったのは主原料である油脂の高騰だ。中には以前の倍近くの価格に上がっているものもあった。

そうなると価格を据え置いたまま製造・販売するのは困難だ。そこで2022年2月、約半年後となる9月に価格改定することを決定し、顧客への告知をスタート。長年値上げせずに販売してきたこともあり、市場へ及ぼす影響を考慮して、やや前倒しでの動きとなったが、「2月から9月までの間にも原料価格は上昇し、価格改定は追いついているとはいえません」と森田さんは苦笑する。

この価格改定に伴うさまざまな動きにおいて、シャボン玉石けんは環境への配慮に徹した。通常、100円で販売していたものを120円に価格改定する場合、100円の品は廃盤となるのが業界のしきたりだった。廃盤品はメーカーへ返品となり、輸送コストも発生する。しかし、そこにかかってくる資源やコストがもったいない、と森田さんは考えた。

そこで、JANコード(商品識別コード)の登録を変更してもらう作業を問屋・小売先に相談し、価格を変えてもらうような動きをした。そうすれば価格改定前の商品の返送は必要なく、JANコードを変更するだけでその後も販売し続けられる。輸送コストもそれにかかるエネルギーも必要がない。

「業界的にはとても珍しい例だった」というが、環境配慮への意識が高まっている昨今、関係各社には納得してもらえて、過去にはない方法で価格改定を進めることができたという。

なお、この値上げによる大きな顧客離れは見られなかったという。さまざまな製品・サービスが値上げしている中で、半年以上も前に告知するという企業姿勢は、顧客にとって大きな誠意を感じる振る舞いではないだろうか。社会情勢は自社ではコントロールしようのないことであり、企業を存続させるために、値上げを辞さないシーンもある。それをまっすぐ伝える様が顧客の心を離さず、掴み続けるのだろう。

伝統と革新の融合で、持続可能なものづくりを

無添加石けん一筋にものづくりを続けるシャボン玉石けんだが、伝統を守り続けるだけでなく、革新的な取り組みも進めている。企業理念「健康な体ときれいな水を守る。」を経営の根幹としながら「3つの成長戦略」を推進し、社会貢献と事業成長を持続可能にすることを目指す。

3つの成長戦略で掲げるのは「石けんの価値の深化・創造」「人財力の強化」「事業基盤の進化・強化」だ。事業基盤の進化・強化においては、「デジタルインフラ構築における意思決定の精度・スピード向上」「スマートファクトリー化による生産性向上」「伝統的な製法および職人技の承継とデジタル化の融合による生産技術向上」を具体的に落とし込む。

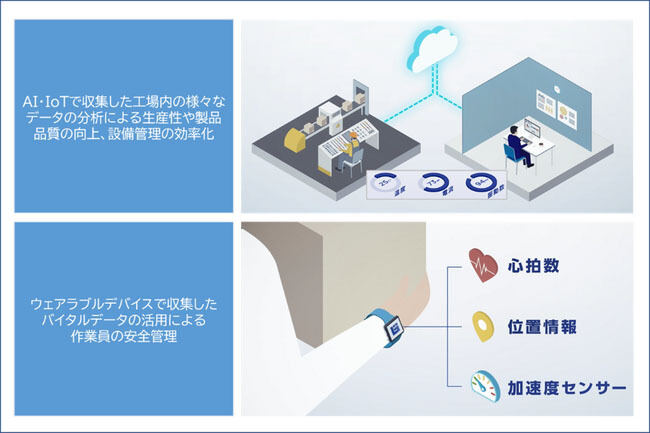

そのうえで、2023年4月からQsol(福岡市)と連携して実証実験・共同研究を進めている。スマートファクトリー推進課を新設し、AI・IoTなどの技術を活用して収集したさまざまなデータをもとに、生産性や製品品質向上、設備管理の効率化、従業員の安全管理の実現を目指し、各部署と連携しながら動きを進めている。

「カメラでの確認や記録、数値を含めたデータ管理などを自ら行いながら、DX(デジタルトランスフォーメーション)化に向けて、まずはスマートファクトリー化に向けた取り組みを行っています。当社では職人が1週間かけて石けんを製造しています。そんな伝統的な職人技も大事にしつつ、できるところは自動化し、人力での業務が欠かせないところには、人の手を確実に回せるようにしていきたいと考えています」(森田さん)

日本の労働市場における人手不足は今後も続いていく。それでも人の介在が欠かせない工程はなくならない。引退していく職人の代わりに新人が現場を担当するようになっても、同じ仕事ができるようデータを用いたマニュアル、仕組みづくりを行うことも重要だ。自動化と人の五感を組み合わせることで、労働環境における課題にアプローチできるだろう。

2024年には、無添加石けんの製造に切り替えてから50周年という節目の年を迎えるシャボン玉石けん。今後の展望はさまざまあるが、1つは、売り上げの海外比率を高めることだと森田さんは語る。現在、東アジア・アメリカの8カ国に製品を展開している。国内の売り上げが伸びている分、海外売上比率は相対的に少なくなっているが、当面は全体の売り上げの5%を目標に、アジアを中心に展開を強化していく。

2つ目は、病院や老人介護施設などの医療施設における製品の普及だ。長い間、一般消費者に支えられてきたブランドだが、コロナ下以降、医療施設からの引き合いが増えている。自然由来成分だけを使った無添加石けんは手指を頻繁に洗う医療従事者から「手肌に優しく感染対策ができる」と支持を高めてきた。この先もシャボン玉石けんの動きを一ユーザーとして追いかけたい。