国立天文台(NAOJ)、鹿児島大学、東京都立大学、東京大学(東大)、理化学研究所、東北大学の6者は11月3日、アルマ望遠鏡を用いた観測により、約1400万光年という近傍宇宙にあるコンパス座銀河を約1光年という高い解像度で観測し、同銀河の中心に位置する超大質量ブラックホール(SMBH)の周辺におけるガス流とその構造を、プラズマ・原子・分子の全相において、数光年の空間スケールで定量的に測定することに成功し、SMBHへ向かう降着流を明確に捉え、その降着流が物理機構「重力不安定」により生じていることを明らかにしたと発表した。

同成果は、NAOJ アルマプロジェクトの泉拓磨助教(研究当時は東京都立大学も兼任)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。

-

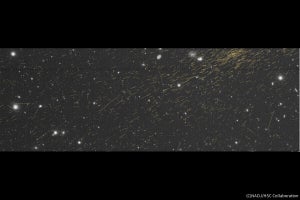

アルマ望遠鏡で観測されたコンパス座銀河の中心部(中央には活動銀河核が存在)。中密度分子ガスを反映する一酸化炭素の分布は赤、原子ガスを反映する炭素原子の分布は青、高密度分子ガスを反映するシアン化水素の分布は緑、プラズマガスを反映する水素再結合線の分布はピンクで示されている。同銀河は外側から内側にいくにつれて傾いた構造を持つことが知られており、中心部では高密度分子ガス円盤を横から見る形に近づく。この高密度分子ガス円盤(右上は中心部の緑色領域の拡大)の大きさは、直径6光年ほど。プラズマ噴出流は、この高密度分子ガス円盤とほぼ直交する方角に出ている (C) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. Izumi et al.(出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)

宇宙に存在する天の川銀河のような大型銀河の中心には、太陽質量の数百万から数十億倍というSMBHが存在すると考えられているが、どのようにして作られたのかはまだ不明だ。しかしこれまでの研究から、成長機構としてSMBHへの「ガス降着」が重視されている。SMBHのごく近傍に集められたガスは激しい摩擦熱で数百万度以上にまで高温化しその結果、中心部はその母銀河の星の光の総量よりも明るく輝き、活動銀河核として観測されるほか、SMBHへと落ち込んでいくガスの流れである「降着流」の一部は、活動銀河核の膨大なエネルギーにより「噴出流」として噴き出すとも考えられている。

これまで、ガスの降着機構については、銀河中心から数百万光年ほどから銀河全体の10万光年という大きなスケールは詳しく理解されていたが、その内側、特に銀河中心から数十光年以内に関しての詳細は謎に包まれていたとする。

SMBHの成長を定量的に理解するためには、降着流の流量や、噴出流としてどのタイプのガス(プラズマ・原子・分子)がどれだけの量で流出しているのかを測定する必要があるが、領域が小さすぎるなどの理由から観測的理解が進んでいなかった。そこで研究チームは今回、SMBH周辺の数光年という小さな領域のガス流とその構造を、プラズマ・原子・分子の全相において定量的に測定することにしたという。

多相ガスを観測することで、SMBHの周囲に存在する物質の分布や運動に関する、より包括的で正確な理解を得ることが可能だ。今回は、活動銀河核に対する多相ガス観測としては、これまでの最高解像度となる約1光年が達成され、その結果、銀河中心から数光年にわたって存在する高密度分子ガス円盤において、SMBHへ向かう降着流が初めて捉えられた。

降着流の特定が長らく困難だったのは、銀河中心部の領域の小ささに加えガスの運動の複雑さもあったという。しかし今回は、活動銀河核の強い光を手前の分子ガスが吸収して影になっている現場を特定することに成功。詳細な解析から、この吸収体は地球から「遠ざかる方向」に動いていることが判明した。吸収体は、必ず活動銀河核と地球の間に存在しており、これは降着流を捉えたことを意味するとした。

さらに、同銀河中心部でのガス降着を引き起こす物理機構も解明。観測されたガス円盤自身の重力は、同円盤の運動から計算された圧力では支えきれないほど大きかったとする。この状態に陥ると、ガス円盤は自重で潰れて複雑な構造を形成し、銀河中心部で安定して運動することができなくなる。そうすると、ガスは一気に中心のSMBH目がけて落ちていくという。つまり、重力不安定状態であることが明らかにされた。

また、今回の研究で活動銀河核の周囲におけるガス流の定量的な理解も大きく進んだとする。観測されたガスの密度と降着流の速度から、SMBHへ供給されるガスの流量を導き出すことが可能だ。その算出された量は、同活動銀河核の活動性を支えるのに必要な量より、なんと30倍も大きな値だったという。つまり、銀河中心1光年スケールでの降着流の大半は、SMBHの成長に寄与していないことがわかったのである。

-

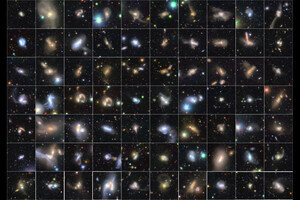

今回の観測結果に基づく活動銀河核の星間物質分布のイメージ。銀河から高密度分子ガスが円盤面を伝ってSMBH方向へと流入する。SMBHの周囲に集積した物質が高温化することで生じたエネルギーで、分子ガスが破壊されて原子やプラズマへと変化する。これらの多相星間物質の多くは銀河中心部から外部へと向かう噴出流(円盤直上方向へは主にプラズマ噴出流が、斜め方向へは主に原子や分子の噴出流が発生する)と化すものの、大半は噴水のように再び円盤に舞い戻ることが判明した (C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. Izumi et al.(出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)

そしてその余ったガスの行き先も、中密度分子・原子・プラズマのすべてのガス相において、活動銀河核からの噴出流が検出されたことで解明された。定量的な解析の結果、SMBHへ流入したガスの大半は分子か原子として噴出するものの、速度が遅いためにSMBHの重力圏から脱出できずにガス円盤に舞い戻り、再度SMBHへの降着流と化す、あたかも噴水のようなガスの循環が起きていることが確認された。

研究チームの泉助教は、宇宙史におけるSMBH成長を包括的に理解することを目指すには、より遠くにあるさまざまな性質を持ったSMBHを多角的に調べる必要があるとする。それには、高解像度・高感度の観測が必須であり、アルマ望遠鏡を駆使すると共に、次世代の大型電波干渉計計画にも強く期待しているとしている。