静岡大学と島根大学の両者は11月1日、高速な電気的制御により、シリコントランジスタ上で電子と正孔を同時に存在させることに成功し、そこで生じる再結合電流から、それらの電子と正孔が極めて近接していることを確認したと発表。さらには両者がクーロン力により強く束縛したペアである「励起子」を生成していることが示唆されたことを、共同で報告した。

同成果は、静岡大 電子工学研究所の堀匡寛准教授、同・小野行徳教授、島根大 総合理工学部 物理工学科の影島博之教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Physics」に掲載された。

半導体開発における微細化のゴールは原子1個の幅であり、そのゴールが見えてきた現在、微細化によらない新原理で動作する新たなデバイスの創出が求められている。

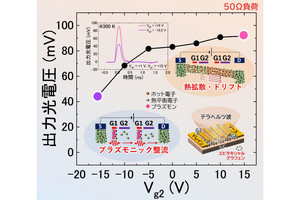

そうした中で注目されているのが、半導体上で電子と正孔が同時に存在する多体系である「電子正孔共存系」だ。その中でも励起子は、合計するとスピンが整数になることから、光子などと同様に2個以上の粒子が同じ状態を取れる「ボース粒子(ボソン)」と見なせるとして、特に注目されている(電子は単体だと「フェルミ粒子」なので2個以上が同じ状態を取れない)。

励起子は、ボース粒子が極低温において可能な、最低エネルギーの状態に多くの粒子が凝集できる「ボース・アインシュタイン凝縮」を取れることが理論的に予測されている。この量子凝縮により、励起子は抵抗ゼロの摩擦のない流れによりエネルギーの散逸がない状態である「超流動」へと相転移することが理論的に証明されている。つまり、もしシリコントランジスタ上で励起子の量子凝縮を発現できれば、既存トランジスタの消費電力を大幅に低減できる可能性があり、それによって大規模量子コンピュータで必須となる多数の量子ビットを制御するための「クライオCMOS集積回路」などの低温エレクトロニクスにも広く貢献できる可能性があるという。

しかし、現在の集積回路を構成するシリコントランジスタでは、電子と正孔を同時に存在させることが困難なことが大きな課題だった。そこで研究チームは今回、新たに開発した技術を用いて、シリコントランジスタ上で電子正孔共存系の実現に挑んだとする。

-

シリコントランジスタの構造と基本動作。pチャネル型(左)とnチャネル型(右)トランジスタにおいて、それぞれのゲート端子に負電圧/正電圧を印加すると正孔(正電荷、青丸)/電子(負電荷、赤丸)がソース-ドレイン端子間を流れる。この基本ゲート操作では、どちらか一方の極性を持つキャリアしか流すことができない(出所:静岡大プレスリリースPDF)

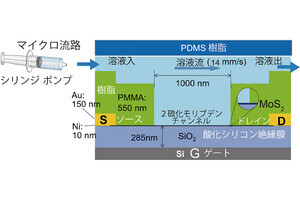

pチャネル型(nチャネル型)トランジスタでは、ゲート端子にそれぞれ負電圧(正電圧)を印加すると、絶縁膜を介して半導体側に正孔層(電子層)が形成され、それらはソース‐ドレイン端子間を流れる。このように、通常のゲート電圧操作では、どちらか一方の極性を持つキャリアしか流せない。そこで今回の研究では、独自に開発した高精度ゲート操作技術を利用し、ゲート電圧を高速にスイッチングすることで、電子と正孔をトランジスタ上で同時に存在させたという。

具体的なゲート操作手順はまず、負電圧(セット電圧)を印加してシリコン酸化膜/シリコン界面に正孔を蓄積させる。次に、セット電圧から正方向の電圧(オン電圧)に高速で切り替える。この2点の操作を低温下で行うと、界面の正孔は熱エネルギーを奪われるために鈍い動きとなり、高速で変化するゲート電圧に追従できないことから界面に留まる。その界面の正孔に引き付けられるようにソース‐ドレイン端子から電子が誘導される結果、トランジスタ界面近傍で電子正孔共存系が形成されるという仕組みだ。

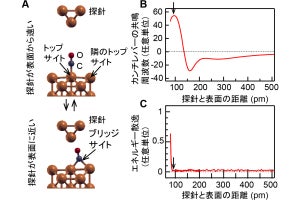

実験では、上記ゲート電圧操作と共に、電子正孔共存後の再結合の電流の計測を絶対温度8K(約-265℃)で行ったという。そしてゲートのセット電圧/オン電圧と、電子と正孔が結合して両者が消滅する再結合において生じる電流の関係を調べたところ、電子と正孔はそれぞれゲートと容量的に結合しており、それらの密度はセット電圧/オン電圧によって独立に制御できることが確認されたとする。

-

今回開発された手法(nチャネル型トランジスタを用いた場合)。まずゲートに負電圧をセットし、界面に正孔を蓄積させる(左)。次に、正方向の電圧に高速で切り替える(右)。ここでは、ゲートを負電圧からゼロボルトへ高速に切り替えた場合の例が示されている。正孔はゲート電圧の急な変化に追従できず界面に留まり、電子はその正孔に引き付けられるようにソース-ドレイン端子から流入し、電子正孔共存系が形成される(出所:静岡大プレスリリースPDF)

また、その容量から見積もられた電子正孔間の距離は約5nmで、これまで報告されているシリコンの「励起子ボーア半径」(ここではシリコン中の電子の軌道半径)とよく一致することも明らかにされた。さらに、再結合電流の時間変化を計測したところ、ランダムで早いものとゆっくりなものとの2種類の再結合過程があることが見出されたとする。この結果について研究チームは、電子正孔共存系の形成直後の高密度なプラズマ状態を経て、低密度の電子正孔が強く束縛したペア(励起子)を生成するというモデルで説明できると結論付けている。

今回の実験は、電子正孔共存系の形成技術確立を目的とした基礎検討だったため、測定温度を8Kかつ電子正孔密度固定として実施したという。研究チームは今後、測定温度と電子正孔密度をパラメータとして、より詳細に再結合電流を解析することで、シリコントランジスタ上で励起子の量子凝縮発現を目指すとしている。