2022年12月に航空法が改正され、ドローンのレベル4飛行が解禁された。これにより、目視外での有人地帯の飛行も可能になったことで、発電所やプラント、橋梁をはじめとするインフラの点検などにドローンが使えるようになると期待できる。また、深刻な人材不足が進む物流業界の課題解決にも一役買ってくれそうだ。

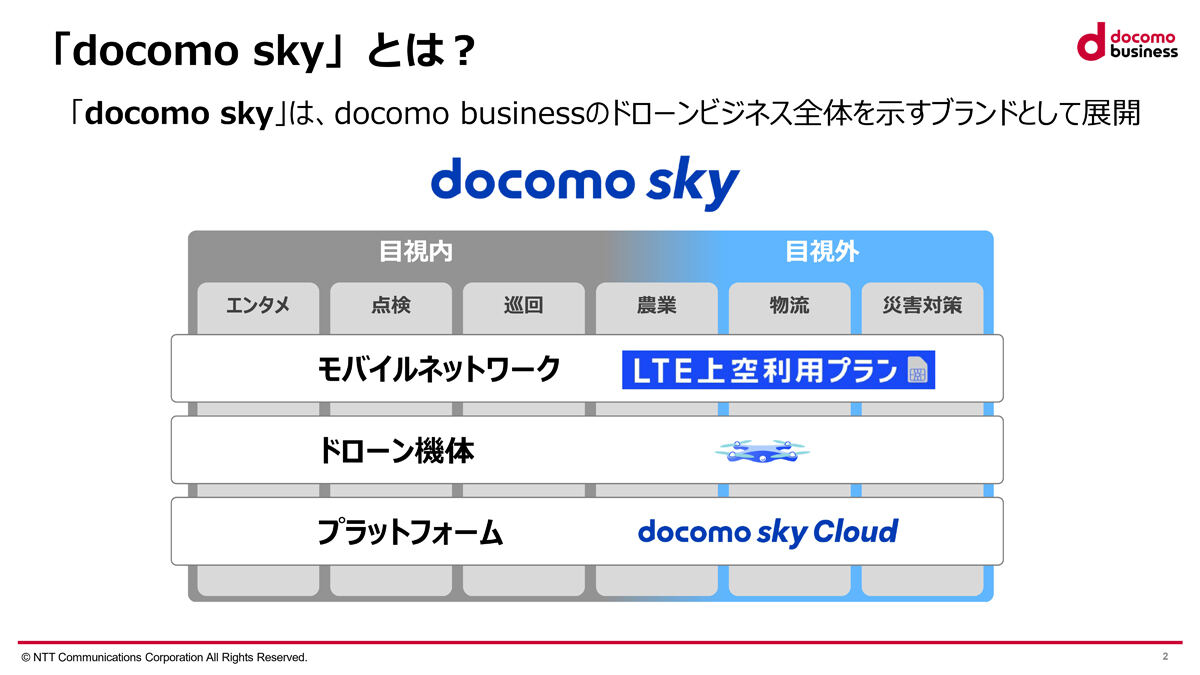

このような状況の中で、NTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)は現在、NTTドコモおよびNTTコムウェアも含めた新ドコモグループの法人事業「ドコモビジネス」の下で、「docomo sky」ブランドとしてドローン事業に取り組んでいる。

同ブランドでは、ドローン本体の提供のみならず、上空でのモバイルネットワーク利用を支える「LTE上空利用プラン」や、プラットフォームとしての「docomo sky Cloud」などを提供している。

docomo skyは通信キャリアであるドコモらしさが生かされており、セルラーのネットワーク網を強みとしている。特にLTE上空利用プランでは、同社が通信テストを実施したモジュールであれば、専用のSIMを刺せばほとんどデバイスフリーのように使えるそうだ。

また、全国に各地の基地局に対して開発を行うことで、上空での通信を可能とするための技術条件にも対応している。

最近は空のドローンに加えて、NTT Comは水中のドローンも手掛け始めている。空中だけでなく海まで活躍の場を広げている同社のドローン事業だが、その活用事例について、空と海のそれぞれの担当者に話を聞いた。

空のドローンの活用事例:災害発生時を想定した医薬品配送

現在のところ、空中のドローンは先行して事例も増え出しているようで、すでにインフラ点検などの用途は社会実装に近いレベルでの運用にも成功しているという。レベル4飛行の解禁に伴って高まるドローン活用の熱量を逃さず、今後は農業や地方自治体での活用も見込む。

同様に、医薬品配送においても空のドローンは有用な存在となりそうだ。NTT Comは2023年3月に、医薬品卸のケーエスケー、および和歌山県立医科大学と共に、ドローンを用いて医薬品を運ぶ実証実験を実施した。

これは、南海トラフ大地震のような大規模災害が発生した場合に2~5メートル規模の津波が到達すると予想される和歌山市南部を舞台に、陸路が利用できない場面を想定して、ドローンを使って空路で医薬品を配送するという実証だ。

実証では、ドローンに搭載した保冷ボックスの中に、偽薬と一緒に温度センサーと加速度センサーを設置して飛行した。その結果、和歌川河川公園テニスコートから7分36秒かけて、約1.5キロメートル離れた和歌山県立医科大学の図書館棟屋上まで適切に配送できたとのことだ(※この実証はレベル2の飛行カテゴリで実施された)。

この実証は被災時のオペレーションを想定したものであり、到着したドローンから病院関係者が薬を受け取る際には、AI顔認証ソフトウェア「SAFR」を用いた顔認証によって関係者が正しく受け取っていることを確認している。

NTT Comで空中のドローンのソリューション開発を担当する鍛地啓太氏に、実証実験の成果について聞いてみた。

「医薬品を配送するときには、品質を担保しつつ確実に届けるためのガイドラインを守る必要があります。振動や温度をモニタリングした結果、実用にも耐えられそうだという所感が得られたのは大きな成果でした」との回答があった。

ちなみに、和歌山県立医科大学の附属病院はドクターヘリの基地となる病院でもある。そのため、ドローンの飛行時には、いつ発着するか予想しづらいヘリコプターと接触しないよう注意する必要がある。

これに対し、今回の実証では、ドクターヘリ指令室にNTT Com側の実証メンバーも密に入り込むことで、正確な情報連携ができたそうだ。ドローンが飛行する予定の時刻にドクターヘリが出動する事態が3回発生したものの、結果的には双方の安全性を十分に確保しながらドローンの飛行に成功したとのことだ。

「一方で、新しい課題も見つかりました。薬を受け取る病院関係者を認識するための顔認証カメラがドローン機体の下の方に付いていたので、薬を受け取る前にカメラをのぞき込むようにかがまなければいけません。よりスムーズなオペレーションのためには、改良すべき点はまだありますね」(鍛地氏)

海のドローン:沖縄のサンゴ礁を守るための保全活動

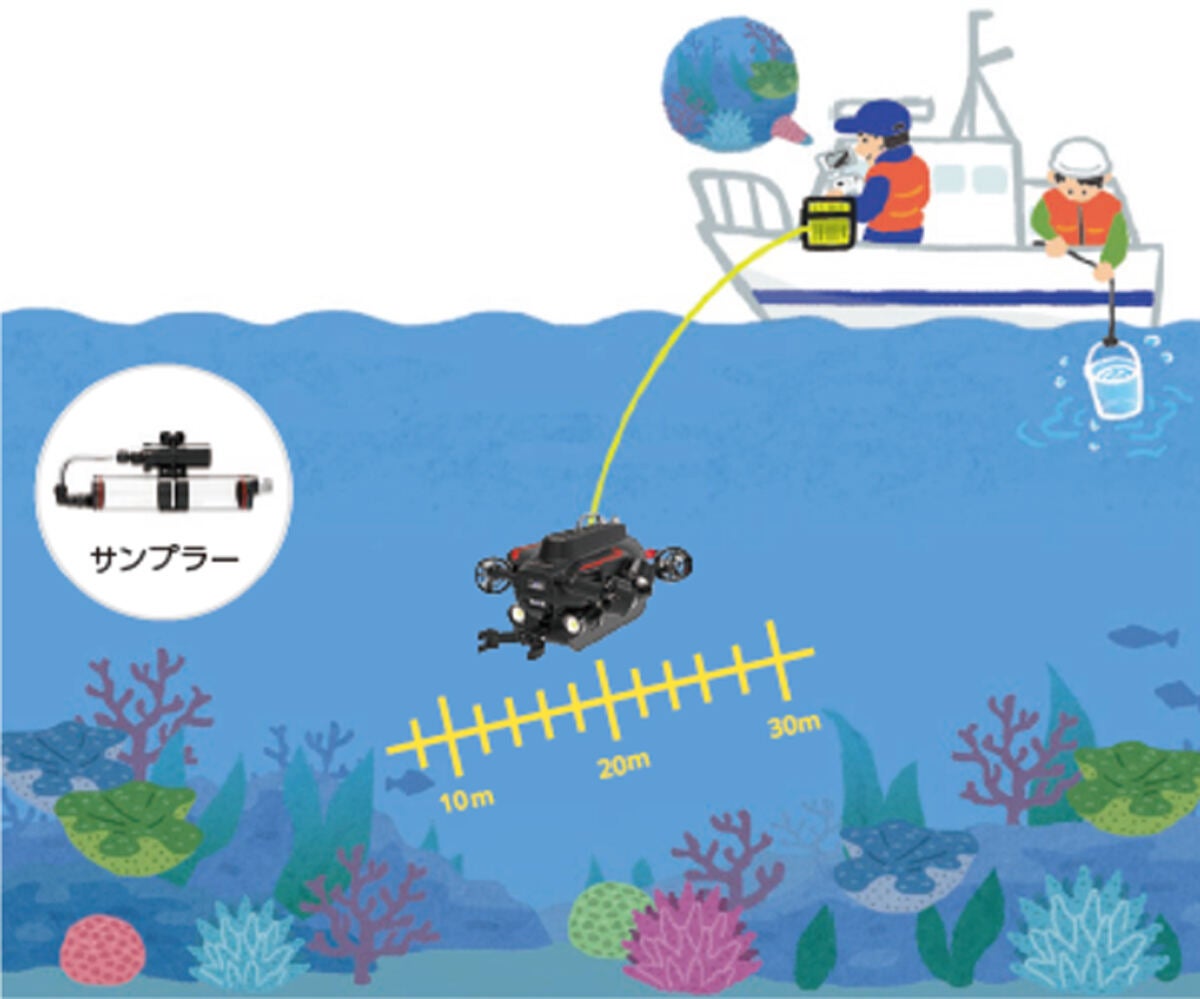

NTT Comは水中のドローンの社会実装に向けて、サンゴの生態調査などに関する実証実験に取り組んだ。これは、慶良間諸島国立公園における環境保全に向けた取り組みの一環でもある。沖縄県座間味村、座間味村観光協会、沖縄科学技術大学院大学(OIST)らも協力した。

従来のサンゴの調査研究では、ダイバーが実際に泳いでサンゴを目視または写真を撮影して確認する必要があった。そのため、サンゴに詳しいダイバーという、貴重な人材が求められる。

ところが、ダイバーの代わりにドローンを活用することで、人が潜れる水深よりも深い場所での調査が可能となる。また、ドローンは人と比べて長時間の稼働に耐え得るため、広範囲の調査にも有用だ。

NTT Comらが取り組んだ実証の結果は、水中用ドローンで採取した水を用いた環境DNA調査が世界初の手法であるとして、論文が出版されたそうだ。

NTT Comで海のドローンのソリューション開発を担当する塩田幸平氏は「水中のドローンを使うことで、サンゴの生態を調査できることを示せました。将来的には、どの海域にどんなサンゴがいるのかをマップに図示していきたいと思っています。きれいなサンゴ礁は人の心に届きやすいと思うので、これからも研究プロジェクトを進めたいです」と、今後の展望を語っていた。

一方で、水中のドローンはまだまだ活躍の場は少ない上に、機体を操縦できる人材も限られている。塩田氏は「水中のドローンの存在そのものも周知しなければならない」と、これからの課題についてもコメントしていた。

将来的には、環境保全を目的とした今回のような使い方に加えて、水産業やレジャー・観光の分野での活用も想定しているそうだ。ダイビングのライセンスを持たなくても、綺麗な海の中を散歩できる日がくるかもしれない。

ところで、水中では電波が届かないので、空のドローンと比較するとドコモらしさを発揮しづらいように感じる。そう塩田氏に疑問を投げかけたところ、「たしかに水中のドローンに通信キャリアとしての強みを生かすのは難しいです。しかし、ドコモの5G通信を使うことで、沖縄のドローンが撮影した映像をリアルタイムに東京や北海道などの遠隔地に送れるようになります。加えて、業務アプリの開発やクラウドなどの技術を使って、ドコモらしい、NTT Comらしい水中のドローンを実現していきたいです」との答えが返ってきた。

ドローンの実物の迫力は「docomo business Forum’23」で体験

今回事例を取材した空中のドローンと水中のドローンの両機は、10月12日(木)と13日(金)にザ・プリンスパークタワー東京(東京都 港区)で開催される「docomo business Forum’23」で実際に展示されるという。

「空中のドローンチームは、実際に和歌山県の実証で使ったドローンを展示します。間近でドローンを見られる機会は限られていると思うので、ぜひその迫力を肌で感じてほしいです」(鍛地氏)

「水中のドローンチームも、沖縄で実際に使用した機体を展示する予定です。今回論文のテーマにもなった、水を採取するためのパーツ(サンプラー)を付けているドローンは、現在のところ世界でも当社にしかありません。水中のドローンは空中のドローンよりもさらに貴重だと思いますので、見に来てください。水中のドローンはこれから活躍の場が広がります。『こんなことできないかな?』と漠然としたアイデアからでも、相談に来てほしいです」(塩田氏)