東京工業大学(東工大)と科学技術振興機構(JST)の両者は9月25日、トポロジカル絶縁体「Bi2Se3」を触媒として用いることで、一酸化炭素(CO)と酸素(O)と有機アミンから「有機尿素」類を室温にて高い収率で合成することに成功したと共同で発表した。

同成果は、東工大 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄栄誉教授、同・李江特任助教、同・多田朋史特定教授、同・北野政明教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

有機尿素は水に対する溶解度が低く、土壌中の微生物によって徐々に分解されて尿素を生じることから、一般的に植物の肥料として使用されている尿素そのものに比べて、環境汚染につながりにくいという性質を持つ。

その有機尿素は、有機アミンとCOとOから触媒を使って合成される。これまで、パラジウムを担持した不均一系触媒や、セレン(Se)を有機アミンの溶液に溶解させた均一系触媒が報告されていたが、前者では高い反応温度が必要で、後者では反応後の生成物と触媒の分離が必要という課題があった。

そこで研究チームは今回、生成物との分離が容易な固体で、トポロジカル絶縁体(TI)として知られるBi2Se3に注目したという。TIは、内部は絶縁体でありながら、表面は電気を通すという特殊な性質を持った物質のこと。その表面が極めてタフなことが理論的に示されているため、化学反応の舞台としても高い安定性を保つことが期待できるとする。なお研究チームは、Bi2Se3を選んだのは、尿素合成の均一系触媒として働くことが報告されているSeが含まれていることが理由だとしている。

今回の実験では、バルク形状と水熱法で合成されたナノサイズの2種類のBi2Se3試料が用いられた。また比較として、Se、ビスマス(Bi)、Se化合物だが非トポロジカル物質である「Sb2Se3」、「CuSe」、アルミナにSeを担持したもの、および類似構造を有しトポロジカル性が弱いことがわかっている「BiSe」についても、触媒としての性能が検討された。

実験の結果、Bi2Se3はバルク、ナノ粒子とも室温付近においてほぼ100%の収率で目的とする有機尿素が得られたという。また、バルクとナノ粒子で表面積あたりの活性に違いは見られなかったのに加え、反応を繰り返してもBi2Se3の触媒活性に低下は認められなかったとする。一方でそのほかのものはそれぞれ問題があり、Bi2Se3のみが固体触媒として高い活性を示すことが確認された。

-

有機尿素類の合成。(A)反応式。(B)室温でのBi2Se3の触媒作用。反応途中で触媒を取り出すと反応は進まない。Seの溶出が生じていないことが示されている。(C)さまざまなSe化物の触媒活性。Bi2Se3ではバルクとナノ粒子でTOF値に差がない。(出所:東工大プレスリリースPDF)

研究チームは、反応機構を第一原理計算と実験から考察して、以下のような結論が得られたとしている。

まず反応の律速過程については、表面のBi上に吸着したO2分子の解離だった。通常、2つの電子のスピンが同じ向きである三重項状態がO2の最もエネルギーが低い状態だが、スピン軌道相互作用を考慮して計算すると、Bi上に吸着したO2ではスピンが反対向きの一重項状態の方が安定していることが判明したという。一重項状態のO2は酸化力が極めて大きいが、エネルギーが三重項状態よりも1eVも高く熱的には実現できないといい、Biの大きなスピン軌道作用によって、局所的に大きな磁場が生じ、一重項の状態が安定化されたと考えられるとしている。

また、一重項状態のO2は、三重項状態に比べ容易に酸素原子に解離する。解離した酸素原子がアミンから水素を引き抜き、生成したイミン中間体がCO分子と反応して有機尿素が生成されるのである。

さらに、酸化過程を伴う反応であるにも関わらず、Bi2Se3表面の酸化は進行せず、反応を繰り返しても触媒活性は低下しなかった。研究チームによると、これはトポロジカル物質の表面が極めて丈夫であるという理論と合致するという。

そしてこれらの機構から、この反応には最表面にはBiとSeの両方が存在し、かつバンド反転が生じる表面が必要であることが示唆され、それには(015)面が相当するとのこと。実験ではバルクでもナノ粒子でもこの表面が生成していることが明確に観測され、この機構と矛盾しないことが明らかにされた。

-

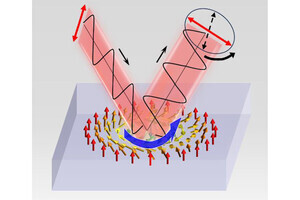

反応機構。Biの大きなスピン軌道相互作用で吸着した酸素分子が、通常のスピン三重項状態から一重項に変化することで解離が促進される。解離した酸素がアミンから水素を引き抜き、COとアミンの反応が生じる。(出所:東工大プレスリリースPDF)

今回の研究で開発されたBi2Se3触媒は、有機尿素類を室温で高い収率で合成することが可能であり、有機尿素の肥料利用の拡大につながる可能性があるという。加えて、生成物の分離が極めて容易で再利用が可能であると同時に、表面が丈夫なので長寿命という産業利用上のメリットも持つ。

また今回の研究は、これまでエレクトロニクスへの応用が主だった量子物質が、触媒などの化学反応への応用にも大きなポテンシャルを有することが示された成果ともいえるとのこと。さらに、トポロジカル物質には多様な種類があり、それぞれに対して多彩な元素から構成されている多くの物質群が存在するため、目的とする反応にあった物質を選択することで、その触媒としての応用の可能性が広がることが期待されるとしている。