クラウド型データ活用プラットフォーム「Domo」を提供するドーモは9月21日、日米合同プロダクトビジョン発表会を開催した。

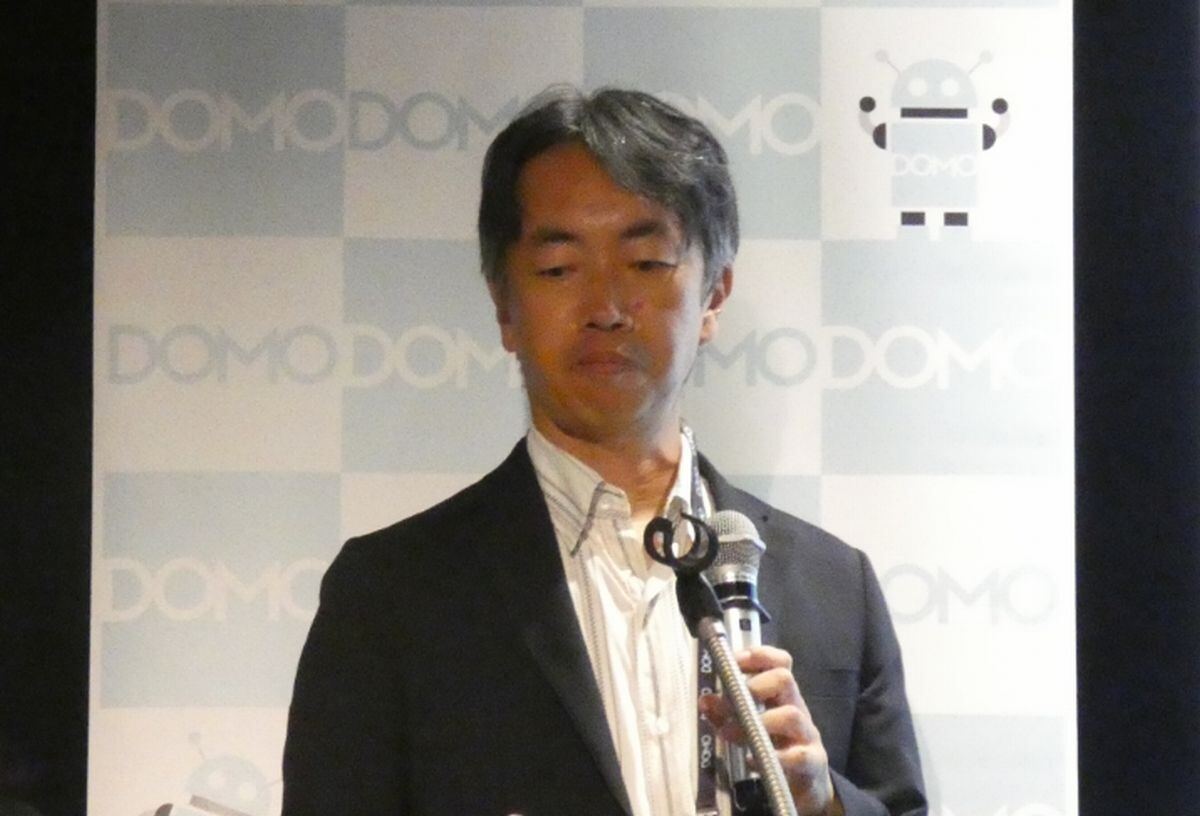

発表会には、ソニー銀行 データアナリティクス部長である伊達修氏、データアナリティクス部の佐藤加奈子氏が登壇し、ソニー銀行の事例を例にとり、データ活用が組織の成長やビジネスの高度化にどうつながるかについて説明した。

本稿では、その一部始終を紹介する。

「2つの部署で違うデータを参照」という課題をどう解決したのか

ソニー銀行では、元々各部署でデータが散在していて、データの管理が属人化しているという課題を抱えていたという。

「部署でレポートを作成する場合、各担当者が手元で複雑なマクロで作業をする必要がありました。その際に一番問題だったのは、担当者によって、データ定義が相違しているということでした」(伊達氏)

例えば、「外貨預金」について社内で議論する際も、2つの部署で違う外貨預金のデータを参照していて、微妙に数字が食い違うというようなことが多かったという。

加えて、基幹システムからCSVファイルをはき出して、それを基に分析を行っていたため、作業時間が膨大になってしまう他、担当者が不在の時に業務が停滞してしまうなど、さまざまな課題があったという。

そこで白羽の矢が立ったのが、BI、データ分析、ダッシュボード、データ基盤を備えたクラウド型データ活用プラットフォームであるDomoだ。

「まず、Domoを導入することで、『データの一元管理』が可能になりました。今まで、ばらばらのデータを参照してしまうことがあったところ、同じデータを基に議論ができるようなりました。加えて、Domoは『業務効率化』『レポートの迅速な社内共有』といった課題解決にも活躍しています」(伊達氏)

Domo利用促進のカギは5つの要素によるブランド化

Domo導入後は、データ活用促進を目指す同社の「データアナリティクス部」が先導し、Domo上でデータ統合を図り、タイムリーな情報を現場担当者から経営層に至るまで共有し、建設的なデータの利活用ができる環境を構築してきたそうだ。

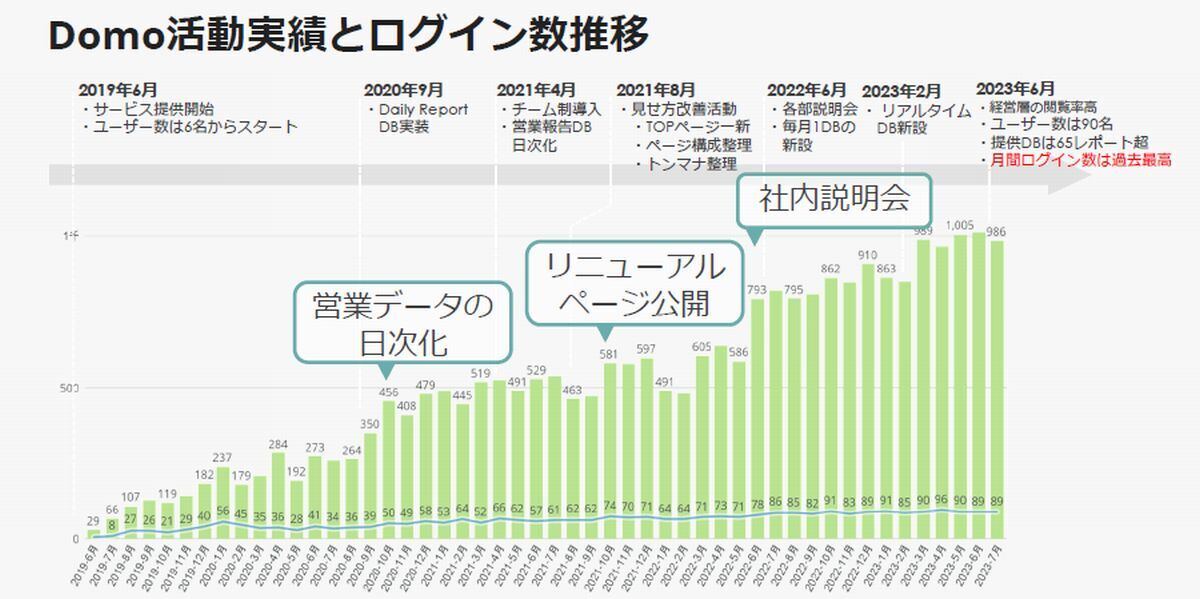

Domoを導入した2019年6月から約1年間は、なかなかユーザーログイン数が増えなかったが、Domoの担当者が掲示を日々更新したり、社内でのケアに尽力したりと社内の啓発活動を進め、各部門での活用も広げたことにより、ユーザー数を右肩上がりに伸ばしている。

営業部門では、日次の営業計数レポートの自動化により業務効率化を進め、Domoのメール配信機能を活用してタイムリーなデータ共有を図っている。また、Domoでデータを見ながら企画を練り、データのエクスポート機能を使ってさまざまなアングルのレポートを作成することで、顧客のニーズを読み取ることができるようになったという。

さらに、役員定例会では経営層がDomoの画面を直接見ながら議論を交わすなど、活用の幅が広がっている。

「Domoの評判はかなり良く、『データを見ないで企画するなんて考えられない。以前はデータを見ないでどうやって企画していたんですか?』といった商品企画部の声や、『他の分析ツールよりDomoの画面はきれいなので、今やDomoじゃないと見る気がしない』という声もあがっています。また、副社長からは、Domoの画面をそのまま役員定例会で使用している、という報告も受けています」(佐藤氏)

このように社内での活用の幅を広げているDomoだが、ここまで利用が浸透したのは、サービスがブランド化するのに必要な「希少性」「利便性」「品質」「体験」「企業文化」という5つの要素を、取り組みに組み込んできたことが大きいと、伊達氏は語る。

「希少性という観点で見れば、厳格なアカウント管理の実施しました。また利便性については、日々ユーザーにヒアリングを実施して、直してほしいという意見があがった部分を改善してきました。 こうしたことが積み重なり、われわれが知らないうちに、Domoという存在が社内でブランド化されてきたんじゃないかと考えております」(伊達氏)

加えて伊達氏は、今後Domoを導入する人に向けてのアドバイスとして、Domoをブランディングしていくことを目指して、そこから逆算することで、今何をやっていけばよいのかを考えることが、社内での利用促進につながっていくのではないかと続けた。

データ活用で業績向上へ

伊達氏によると、ソニー銀行の発表による外貨預金残高は、2023年3月には過去最高残高5,011億円に達し、国内銀行の個人外貨預金高におけるシェアは2023年3月には過去最高シェア約9%に達している。直近3年間では、業界全体の外貨預金残高は2割ほど減少している一方、同社はほぼ横ばいに推移しており、他行をリードしている。

このような業績の向上には、Domoひいては「データ活用」が大きく貢献していると、同社は分析している。

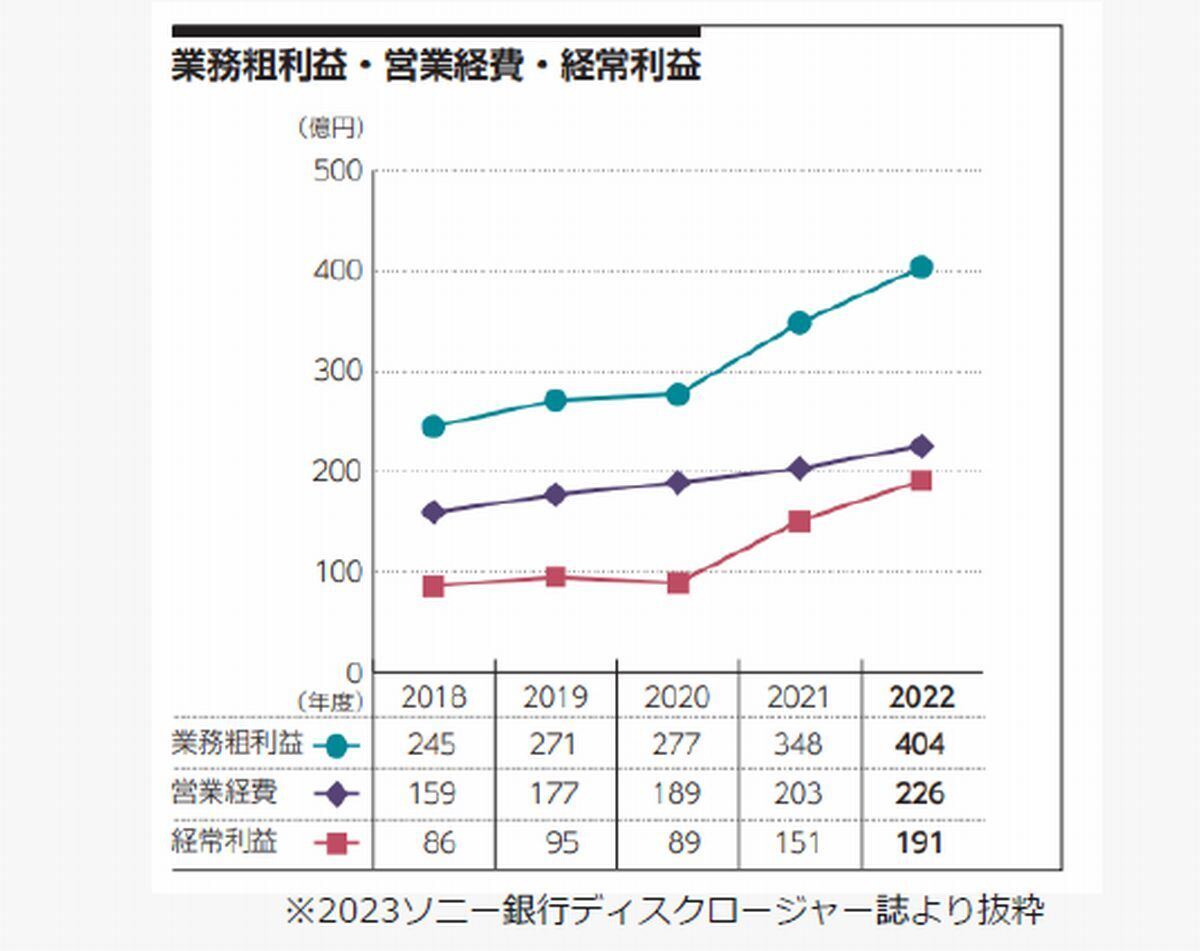

「Domoのユーザー数の増加と共にデータの利活用が全社的に促進され、データに基づく意思決定が組織に定着して業績向上につながっています。業務粗利益は2018年と比べて2022年は65%増加し、経常利益は122%増加しています。社長からも、直接、Domoの利用と利益の関係を客観的に示すデータはないものの、少なくとも、Domoの活用によって社内にデータ活用が広がったことが、業績に良い影響を与えてるのは間違いないというコメントももらっています」(伊達氏)

発表の最後に、伊達氏は今後の展望として以下のように述べた。

「Domoを導入してから、ユーザーおよび閲覧数も順調に増加していて、データ利活用の社内文化は広がり、定着してきています。今後は、データの民主化をさらに促進するために、組織改革を検討しています。現在はデータ活用の専任部門がデータ分析のアウトプットを各部門へ展開する『中央集権型』の組織ですが、例えば、今後は各部門の専門知識を生かして、機動的にデータ分析施策を実施する『フェデレーション型』のデータ活用組織へと発展させるなど、全社レベルのDXを加速し、さらなる業績向上を目指していきたいです」(伊達氏)