北海道大学(北大)は9月15日、太陽コロナ内でのみ働くニュートリノと光の相互作用「電弱ホール効果」を理論的に解明し、これがニュートリノのエネルギーを光のエネルギーに変換し、太陽コロナ(以下「コロナ」)に多量の熱を供給することを示したと発表した。

同成果は、北大の石川健三名誉教授(元・同・大学大学院 理学研究院 教授)らの研究チームによるもの。詳細は、物理学の全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Physics Open」に掲載された。

-

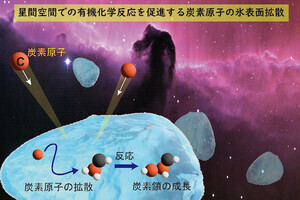

日食で撮影されたコロナ。これまで、太陽の中心で生成されたニュートリノは、コロナを何の相互作用もなく通過すると考えられてきたが、今回の研究により、コロナを加熱している可能性が提唱された。(出所:北大プレスリリースPDF)

太陽に関する謎の1つに、太陽表面がおよそ6000℃なのに対し太陽の大気であるコロナが、100万度以上という遥かに高温である「コロナの加熱問題」がある。太陽の熱源は中心部で起きている核融合であり、そこから表面へと熱源から遠ざかるにつれて温度が低下していくのは、我々の身の回りの一般的な感覚と等しい。しかし、コロナは太陽表面からさらに数千km上空にもかかわらず、なぜか逆に3桁も高温なのである。太陽表面の磁気リコネクション(磁気のつなぎ換わり)によって加熱される仕組みなどがこれまで唱えられているが、今のところコロナの熱源が何なのか決定的な解明には至っていない状況だ。

これまで、太陽の中心部の核融合反応で生成された後に表面から飛び出していくが、コロナを通過する際には何の影響も与えないと考えられてきた素粒子にニュートリノがある。レプトン(軽粒子)の一種であるニュートリノは、化学反応に関与することもなく、他の素粒子や原子核などともほとんど相互作用することがないことから、人体はおろか地球程度も容易に貫通してしまうことで知られる。

しかし、電磁気力と弱い相互作用を統一した「電弱ゲージ理論」(電弱統一理論)によれば、量子力学的な効果によってニュートリノと光の相互作用が生じることは理解されていた。この相互作用は、コロナの磁場と自由電子が共存する磁気プラズマ状態でも変わらないと仮定した場合、真空中や物質中ではさらに弱くなることがわかっていた。

そこで研究チームは今回、磁場中における電子系の特異な現象「量子ホール効果」の理論を電弱ゲージ理論に拡張し、磁気プラズマ中における電子、光とニュートリノの相互作用を、特に相互作用の形や結合の大きさに重点を置いて調べることにしたという。

そして、ニュートリノは中心部で生成された後、コロナを通過する際、重いニュートリノの一部が光と軽いニュートリノに崩壊すること(ニュートリノの光崩壊)が明らかになったとした(なお、地球内部に関しては従来と変わらず、圧倒的大多数が他の素粒子や原子核とは相互作用せず、貫通するとしている)。

電弱ホール効果によって導かれるニュートリノの光遷移の振幅は、従来のものよりも20桁以上大きく、時空座標に対する特異な不変性を持つ。その結果、ニュートリノの光崩壊が大きく増幅され、磁気プラズマ中ではそれほど弱くない相互作用がもたらされることが解明された。

ただし、この崩壊はプラズマ中の光子の有効質量が、ニュートリノの質量差よりも小さい時に起きるという。その必要条件は、「コロナで満たされ、光球の内部では満たされない」こととした。それゆえ、ニュートリノの光遷移はコロナ領域でだけ起き、光球の内部では発現しないとする。ニュートリノの遷移で生じたコロナ中の光は、周囲にある分子、原子、電子などに対し、電磁的な相互作用を通してエネルギー(熱)を与える。そのため、コロナ領域が100万度以上という高温になるのである。

研究チームは、近い将来行われるであろう大規模な測定機器を使っての検証に期待しているという。特に有力なのは、2つの物理量を用いる方法とする。1つ目は、コロナからの光のスペクトルだ。これについては現在、太陽観測衛星などによるさまざまな観測が進行中であり、その過程でスペクトルが明らかにされることが考えられるとしている。

2つ目は太陽からのニュートリノのスペクトルだ。こちらについては、コロナにおける光崩壊により生じたニュートリノのスペクトル変化を直接観測することで、検証できる可能性があるという。たとえば、2027年の実験開始を目指して建設が進められている次世代ニュートリノ観測装置「ハイパーカミオカンデ」による高精度のニュートリノ観測で、直接検証を行える可能性があるとしている。

なおこれらの観測データは、電弱ホール効果の影響を受ける。よって、理論データと比較することで検証可能と考えられるとした。