近畿大学(近大)と国立天文台(NAOJ)の両者は9月7日、アルマ望遠鏡を用いて、宇宙空間に漂うダークマターの密度に、3万光年以下という小規模な空間的ゆらぎがあることを初めて観測し、従来の観測に比べて10分の1以下の小さなスケールにおいても、光速よりも十分遅い速度で運動する「冷たいダークマター」が支持されていることを示していると共同で発表した。

同成果は、近大 理工学部の井上開輝教授、東京大学大学院 理学系研究科の峰崎岳夫特任教授、台湾・中央研究院 天文及天文物理研究所の松下聡樹研究員、NAOJの中西康一郎特任准教授の国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

宇宙の質量のうちおよそ85%を占める未知の物質であるダークマターは、星や銀河などの宇宙の構造が作られる過程で重要な役割を果たしてきたと考えられている。初期宇宙において、まずダークマターの密度のムラが重力によって成長して塊ができ、そこに引き寄せられた水素やヘリウムが集まって、星や銀河ができたと考えられている。つまり、ダークマターがなければ人類も存在できなかった可能性があるということだ。

-

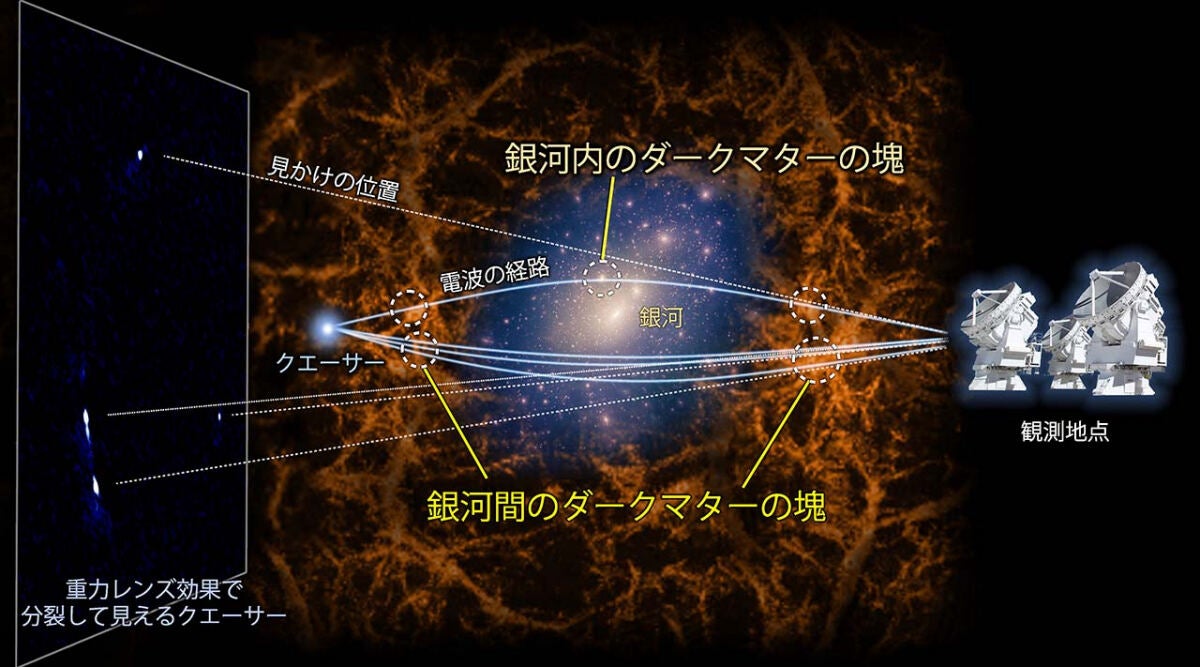

検出されたダークマターの密度の空間的なゆらぎ。ダークマターの密度は、オレンジ色が明るいほど高く、暗いほど低い。アルマ望遠鏡が捉えた重力レンズ効果を受けたクェーサーの姿を、青白色で表している。クレジット:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K. T. Inoue et al.(出所:NAOJ Webサイト)

ダークマターは空間的に一様に存在するのではなく、ムラがあるため密度の濃いところではそれだけ重力が強くなる。それにより、ダークマターよりもさらに遠方の天体からやってくる光(電波を含む)の経路をわずかに変えることが可能だ。いわゆる重力レンズ効果であり、同効果を利用することでどこにどの程度、ダークマターが存在するのかを大規模なスケールで把握することが可能だ。

そうした間接的な観測により、ダークマターは比較的大きな質量を持つ銀河や銀河群、銀河団などの銀河集団と共にあることがわかっている。しかし、ダークマターはあらゆる電磁波を用いての観測が不可能なため、銀河より小さなスケールでどのように分布しているのかまだ詳細はわかっていなかった。

そこで研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて地球から見ておうし座の方向の遠方宇宙にあるクエーサー「MGJ0414+0534」の観測を行うことにしたとする。同クエーサーの赤方偏移zの値は2.639であり、欧州宇宙機関が宇宙マイクロ波背景放射を観測するために打ち上げたプランク衛星の取得したデータから導き出された最新の宇宙論パラメータを用いると、同クエーサーまでの距離はおよそ110億光年になる。

同クエーサーは、手前にある銀河の重力レンズ効果により4つの像に分かれて見える。しかし、この見かけの像の位置や形は、手前にある銀河の重力レンズ効果のみから計算されるものとはずれており、銀河より小さなダークマターの塊による重力レンズ効果が働いていることが示されていたという。これにより、宇宙論的なスケール(数百億光年)に対し、十分に小さい3万光年程度というスケールにおいても、ダークマターの密度に空間的なゆらぎがあることが明らかになったとする。

-

今回の観測の概念図。クェーサーから放出された電磁波は、手前の銀河とダークマターの両方による重力レンズ効果で、観測地点に届く経路が変化する。銀河だけの重力レンズ効果のみを考慮した場合と、実際に観測された像とのずれから、ダークマターの分布を推定することが可能だ。クレジット:NAOJ, K. T. Inoue(出所:NAOJ Webサイト)

この結果は、冷たいダークマターの理論的な予測と一致するものだったという。ダークマターが素粒子であると仮定した場合、宇宙膨張により宇宙の密度が下がると、ほかの粒子と出会うことがなくなるため、通常の物質の運動とは異なる独立した運動を始める。この時、通常の物質に対して光速より十分小さい速さで運動するダークマターのことを冷たいダークマターと呼ぶのである。速さが小さいため、大きなスケールの構造を壊す働きがなく、比較的大きな銀河や銀河の集団などの構造を説明できるという。なお、今回の研究での冷たいダークマターに関する理論的な予測とは、銀河内だけでなく、銀河外の宇宙空間にもダークマターの塊が多数存在するというものである。

また、今回発見されたダークマターの塊による重力レンズ効果は非常に小さいため、単独で検出することは極めて困難だという。しかし、銀河による重力レンズ効果とアルマ望遠鏡の高い解像度を組み合わせることによって、初めてその効果を検出することに成功したとする。今回の研究成果はダークマターの理論を検証し、正体を解明するための重要な一歩といえるとした。