NECは8月30日、成長事業である「コアDX事業」の今後の事業方針に関するハイブリッド記者説明会を開催した。同社は2021年9月に、「ビジネスモデル」「テクノロジー」「組織 ・人材」を軸に同事業を推進する旨と、2025年度に売上収益5700億円、調整後営業利益率13%を達成させる計画を発表した。

2022年の説明会では、データを活用したコンサルティング起点のビジネスに注力する方針と、同事業で提供するソリューションのグローバルな共通基盤となる「NEC Digital Platform」の強化などが発表された。

説明会では、同事業における約2年間の取り組みの成果が振り返り、NEC Digital Platformの方向性や、AI・デジタルツインに注力する事業方針とともに、事業推進に向けた人材育成計画が明かされた。

生成AIを社内業務で活用し、ノウハウをオファリングとして外部提供

説明会の冒頭で、NEC 取締役 代表執行役社長 兼 CEOの森田隆之氏は、「一昨年は赤字だったコアDX事業だが、2022年度は黒字転換し事業単体で2401億円の売上収益となった。ITサービスの売上収益が約1.3兆円となり、そのうちの15%に相当する。投資回収を継続する中で利益貢献もする事業に育ってきており、同事業が中期経営計画の達成のためのドライビングフォースになりつつあると、確信を高めている。今後も同事業における投資を続けていく」と語った。

NECはコアDX事業において、自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)で得た知見やノウハウをさまざまな技術・製品と組み合わせて「DXオファリング」として社外に提供している。例えば、2023年7月に発表された日本向けLLM(大規模言語)による生成AIサービスは単体のサービスでありつつ、DXオファリングで提供するサービスの1つでもある。

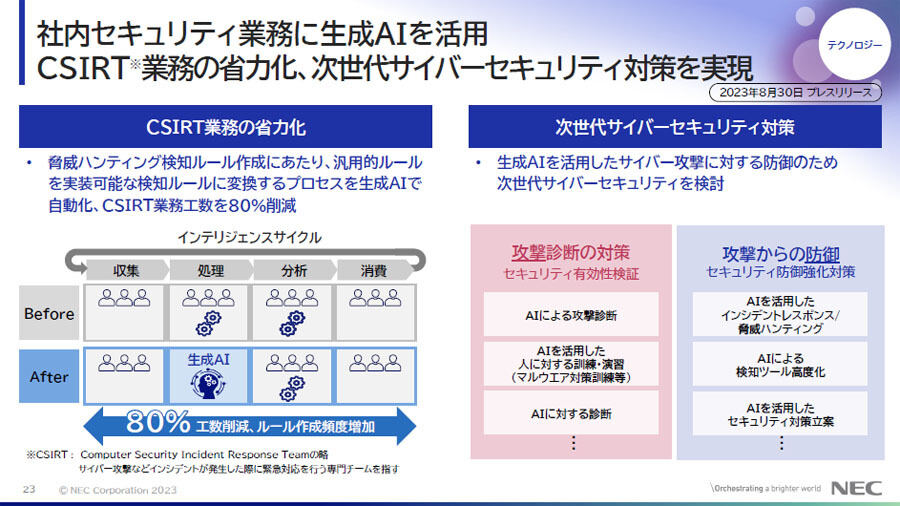

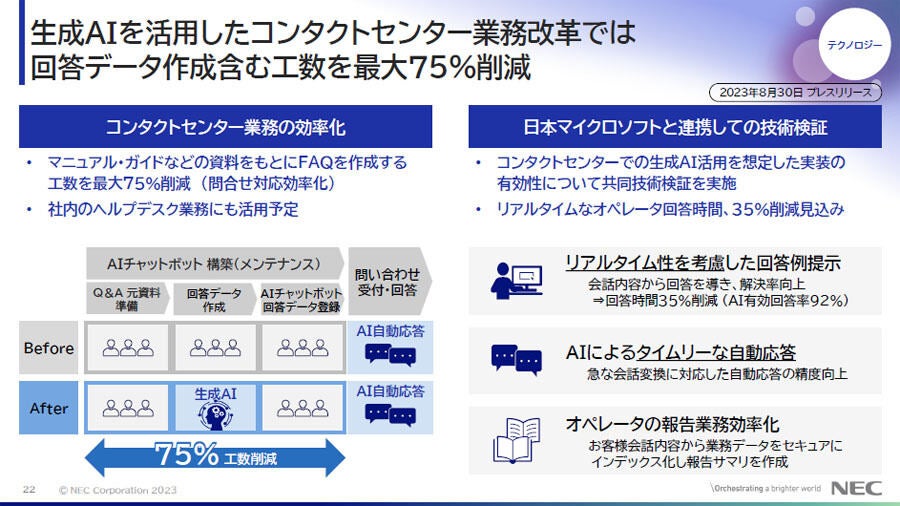

説明会当日には、社内向けに提供している生成AIサービスを、社内のセキュリティ業務とコンタクトセンター業務に活用開始する旨が発表された。この取り組みにおいても、生成AIの効果的、かつ創造的な活用を進めることで自社のCX(コーポレーション・トランスフォーメーション)を進めつつ、DXオファリングの拡充にも生かすという。

セキュリティ業務では、診断結果の対策提示に生成AIを活用して網羅性を高めるほか、生成AIで訓練用メールを作成し、社員への攻撃メール訓練を実施している。また、脅威インテリジェンスの検知ルール実装処理に生成AIを活用し、作業工数を約80%削減したという。

コンタクトセンター業務では、顧客対応のマニュアルやこれまでの応対履歴・FAQなどの資料・実績を基に、回答データを生成AIにより自動生成している。これにより、NECの一部のコンタクトセンターにおけるFAQ作成における作業工数を75%削減したそうだ。

2023年4月には、同社のデジタルを網羅する組織としてデジタルプラットフォームビジネスユニットが新設された。同部門は3万人を超える技術者とコンサルタント、ソフトウェア、ファームウェア、アライアンス、デリバリー、マーケティングなど多職種の人材を有しており、DXを加速する製品・サービスを一元的に企画・開発・提供する組織となる。

森田氏は、「同ユニットから目に見えるソリューションを提供していきたい。さまざまなDXオファリングの共通基盤となるのがNEC Digital Platformだが、これは技術だけでなく、人材、ナレッジ、テクノロジー、開発まで含めた基盤となる。同基盤にて顧客の組織・人材改革、顧客体験の変革、社会とビジネスのイノベーションを支えていく」と述べた。

2025年度までにDX戦略コンサルタントを1000人に

続いて、デジタルプラットフォームビジネスユニットを統括する、NEC 執行役 Corporate EVP 兼 CDO(チーフデジタルオフィサー)の吉崎敏文氏が、「コアDX事業を進める目的は、お客さまのイノベーション、業務変革の実現を解決するためだ」と述べ、ビジネスモデル、テクノロジー、組織 ・人材で注力する領域を紹介した。

昨年、同社はDX戦略コンサルタントの人数を2023年度中に500人とする計画を発表した。外部採用に加えて、社内のIT・ネットワークの実装経験のある人材にコンサルティングのメソドロジーやフレームワークのリスキリングを行うことで、すでに目標人数を超えたという。

ビジネスモデルの変化に向けては、コンサルティングを軸にした事業展開を加速させる構えだ。吉崎氏は、「現在、500人以上の戦略コンサルタントが200社の上流コンサルティングを行っている。アビーム・コンサルティングとの連携を深めることで、この200社の案件がさらにコアDX事業をけん引することだろう。引き続き、コンサルタントも増やしていき、2025年度までには1000人を目指したい。そして、コンサルティング体制の充実に伴って、5業種・200人体制で、業種特化型のチーム編成なども進めていく」と説明した。

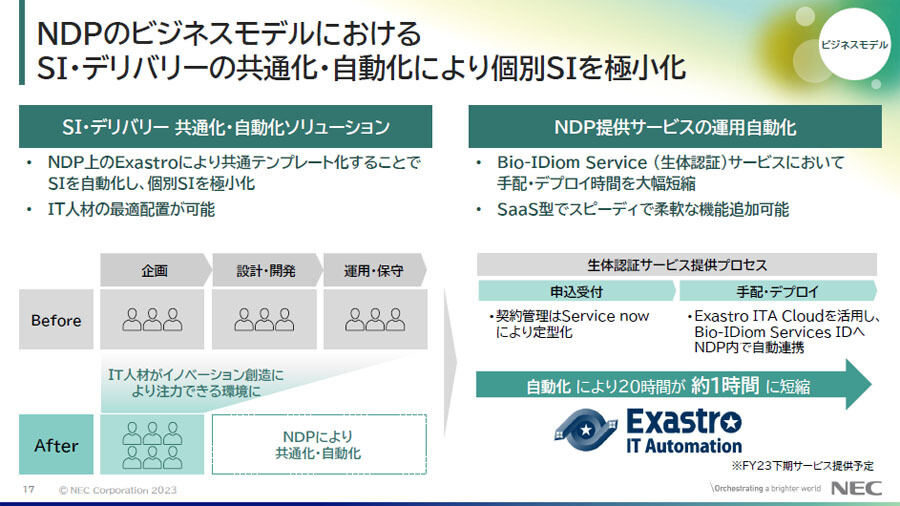

NEC Digital Platformについては、システムライフサイクルをデジタル化するためのオープンソースフレームワークである「Exastro IT Automation」を活用して、SI(システムインテグレーション)・デリバリーの共通化・自動化を推進する方針だ。2023年度の下期には同社の生体認証サービスの提供プロセスにおいて同フレームワークを実装し、サービス運用の自動化まで実現するという。

矢崎総業で先行導入:ロボットのティーチングレス制御

テクノロジーでは、AIにヒト・モノ・カネなどのリソースを投入する方針だ。吉崎氏は、「AIをあらゆる製品・サービスに組み込んでいく。今後、発表していくことになると思うが、グローバルにも負けない生成AIエンジンを開発していきたいと考えており、業種ごとに特化したAIエンジンも提供していきたい」と明かした。

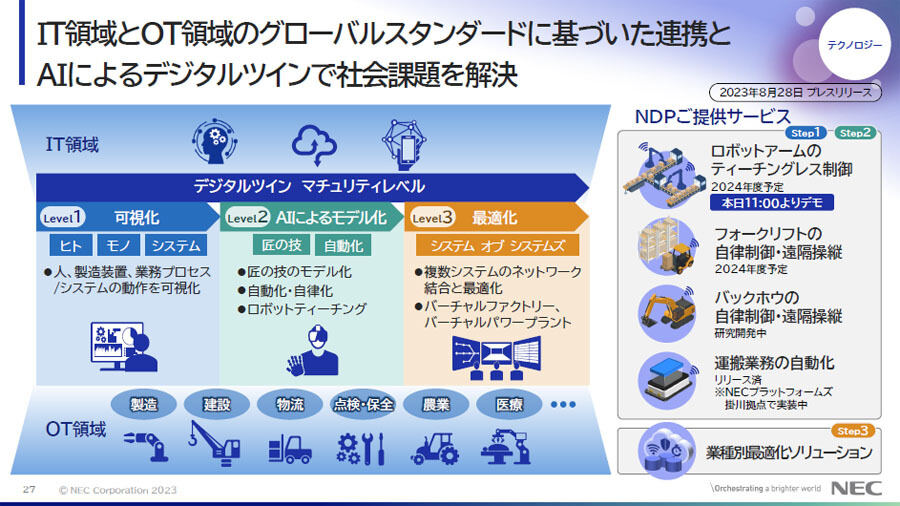

コアDX事業で提供する技術のもう1つの柱として挙がったのが「IT・OT連携」だ。NECはデジタルツインを活用することで、IT・OTソリューションについて他社との差別化を目指す。

デジタルツインの社会実装については、実用化に向けて段階を踏んでいく成熟度(マチュリティ)モデルが採用される。同社では、人・装置・業務プロセスの可視化と、AIによる現実世界のモデル化を経て、複数システムの結合などの最適化という3つの工程でデジタルツインを用いたIT・OT連携を目指している。

2023年8月28日に発表のあったフォークリフトの自律遠隔搬送ソリューションは、同社が取り組むIT・OT連携の事例だ。同ソリューションで利用されている、障害物のモデル作成、無人運転、リモート監視・制御などの技術は、再利用可能なコンポーネントとして、他のソリューションにも横展開していくという。

説明会では、IT・OT連携のユースケースとして、ロボットアームのティーチングレス制御のデモが行われた。同デモには組み合わせ最適化問題を解くことに特化した「タスクプランAI」が利用されている。同AIが複数台のロボットの最適な動作を短時間で自動計算しプログラミングすることで、従来のロボット活用で行われていたティーチングのプログラミング時間を削減することが可能だ。デモでは、専用アプリケーション上でロボットに作業させたい「作業点」を指定しティーチングが行われると、2台のロボットが作業を開始した。

同AIを利用したロボット活用効率化ソリューションは、すでに矢崎総業で先行導入することが決まっている。同社と実施した技術実証では、4台のロボットを同時に作動させて自動車部品を組み上げる作業について、従来は半年~1年かかっていたティーチング時間を1日に短縮できたという。

社内だけでなく大学・高専のDX人材育成も推進

組織 ・人材では、引き続き、DX人材の育成を進める。NECでは、コンサルタント、アーキテクト、アジャイルエンジニア、データサイエンティスト、クラウド系人材、生体認証・映像分析人材、サイバーセキュリティ人材をDX人材として定義している。

「2022年度には7609人だったが、2025年度には1万人に達する見込みだ。なぜ、これだけの人材育成を成し遂げられるかといえば、独自の教育フレームワークがあるからだ。日本の生産性を高めるためには、今後はアカデミーにおけるDX人材育成が重要だと考える」と吉崎氏。

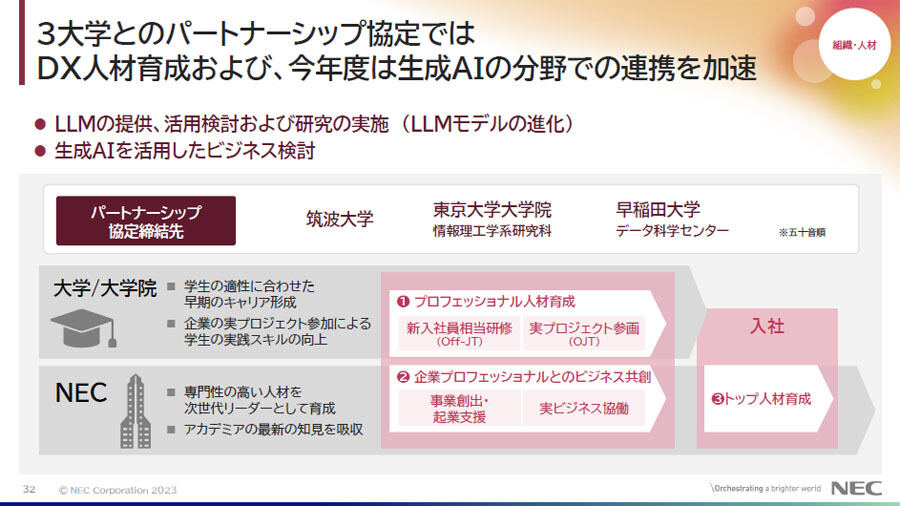

同社は2023年から筑波大学、東京大学大学院 情報理工学系研究科、早稲田大学 データ科学センターと学生向けの有償インターンシッププログラムを実施しており、そこでも同フレームワークを適用しているそうだ。

2023年度は生成AI分野の人材育成で連携を深めていく。将来的には、DXやAIをテーマにした人材育成プログラムを他大学や高等専門学校にも展開していくことで、産学連携でのDX推進を強化する方針だ。