名古屋市立大学(名市大)は8月29日、線虫を電気で刺激すると速い速度で走りだすこと、またこの現象が基本的な「感情」によって引き起こされている可能性を明らかにしたことを発表した。

同成果は、名市大大学院 理学研究科のティー リンフェイ研究員、同・木村幸太郎教授、米・ノースイースタン大学のヤング・ジャレッド教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国遺伝学会が刊行する遺伝学とゲノミクスに関する全般を扱う学術誌「Genetics」に掲載された。

脳の働きの中でも特に研究が進んでいないのが感情だという。なぜなら、実験対象となる動物に「喜び」や「悲しみ」が存在するようには見えないため研究が難しいからだ。

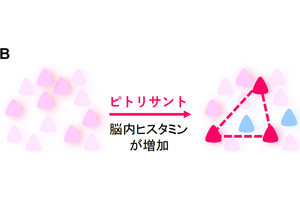

しかし2010年代に入り、「感情には持続性がある」、「感情には正負の値がある」といった特徴に注目することで、ザリガニや昆虫にも感情のような脳の働きがある可能性があるという報告がされるようになってきた。たとえば、敵に襲われるような危険な状況(負の値)を短時間でも動物が経験したら、しばらくの間その動物は安全な所でじっとしていて(持続性)、空腹を感じずにおいしそうな食べ物の匂いなどを無視する、といった脳の働きの変化が起こることは理にかなっている。このような脳の働きを、我々は感情と呼んでいる可能性があるという。

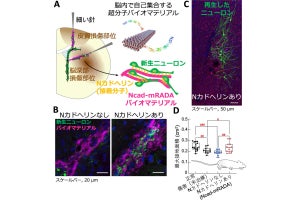

つまり、軟体動物や昆虫などを含む広い意味での単純な動物を研究対象とすることで、最も基本的な感情の仕組みを理解できるかもしれないとする。さらに、このような基本的な仕組みは、遺伝子の働きによってある程度決められている可能性も高いという。しかし、基本的な感情の仕組みの詳細は、まだほとんど明らかになっていないとする。そこで研究チームは今回、線虫が基本的な感情を持つのかどうか、実験を通して調べることにしたという。

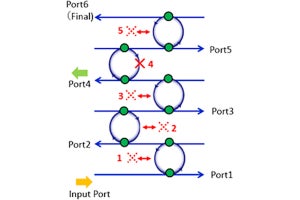

今回の実験では、線虫に対して交流の電気刺激が与えられた。すると、見たこともないような速さで移動し始めた(走り始めた)という。この「走る」という反応は、電気刺激を止めても1~2分継続することも確認された。線虫に限らず多くの動物において、刺激を止めると、その刺激に対する反応はすぐに止まることが大半だという。もしそうでないとすると、見た映像や聞いた音がずっと残ってしまうことになるからだ。つまり、今回の反応はとても珍しいことだとする。

さらに、線虫の多くの行動はエサである大腸菌によって大きく影響される(大腸菌がいる所では移動速度が遅く、逆にいない所では移動速度が速い)。しかし、電気刺激によって走り続けるという現象は、大腸菌がいてもいなくてもほとんど影響を受けなかったとした。これは、「電気ショックという生存にかかわる危険は、エサの有無よりもさらに重要である」と解釈することができるとした。

つまり、電気ショックという危険な刺激を感じたら、その場を逃れることが生存のための最優先事項となり、そのためには日頃は生存に重要な意味を持つ「エサ」も無視するというように、脳の働きが持続的に変化しているという可能性が示されたのである。「線虫が短時間の電気刺激によって走り続ける」という現象は、基本的な感情を反映していることが考えられるとした。

さらに、線虫の遺伝子解析を行った結果、ヒトのホルモンに相当する「神経ペプチド」を作れない変異体では、正常な線虫よりも電気刺激によって走り続ける時間がより伸びていることも確かめられた。この結果は、「危険に対する継続的な状態は、適切なタイミングで終わるように調節されている」ということを示すとした。ヒトの場合も、たとえば驚いた時などに心臓がいつまでもドキドキしていたら、生活に支障を来してしまうことになる。つまり、ヒトが刺激を受けて「ドキドキした」「嬉しい」「悲しい」などを感じても、その感情が時間が経つと消えていくのは自然なことではなく、遺伝子による積極的な仕組みによって制御されている可能性が示されたのである。

脳の働きに関する研究は、知覚(どのように刺激を感ずるか)、記憶(刺激をどのように覚えるか)、意思決定(刺激に対してどのように反応を選ぶか)といったテーマに対して研究が進められてきた。感情はこれらに続く4つめの研究テーマになりつつあるが、「何が動物の感情なのか」という定義も始まったばかりで、広範囲の研究はまだ進んでいないという。

今回の研究で示されたように、線虫を用いることで基本的な感情に関わる遺伝子の仕組みを、より詳しく解明できる可能性があるとする。線虫で働いている遺伝子の多くは、類似した遺伝子が人間などでも働いていることが知られていることから、線虫を研究対象とすることで、「感情にはどのような遺伝子が関わっているのか」という研究に対し、大きな手掛かりが得られることが期待できるとした。