OKIは8月30日、自社のデジタルトランスフォーメーション(DX)戦略の最新版となる「OKI DX戦略2025」を発表した。

同社は2023年度から2025年度までの3カ年の中期経営計画「中期経営計画2025」を策定し、最終年度となる2025年度に売上高4500億円、営業利益180億円、自己資本比率30%の達成を目指している。この実現に向け、事業ポートフォリオの見直しも実施。これまでの事業本部制から事業部制へと変更したが、この枠組みの変更について、同社理事でデジタル責任者(CDO)の坪井正志氏は、「ビジネスモデルの最適な切り方になった」と説明。それぞれの事業を横断する共通機能として研究開発及び先行技術開発に特化した「技術本部」やソフトウェアへの対応を進める「システムセンター」、そして全社の生産工場と調達を統合する「生産調達統括本部」などと組み合わせることで、各事業部が将来事業をどう構築していくか目指すところを明確化した。

こうした取り組みの中で今回掲げられたOKI DX戦略2025が重要な役割を担うことになる。坪井氏も「変わらないと生き残れないという認識が社内にあり、DXの後ろのX、つまりトランスフォーメーション、変わっていくことの重要性。今回のOKI DX戦略2025もこれからの経営戦略と連動するものという位置付け」と説明。OKIとしては、DXとしてどういったことを行っていくのではなく、中期経営計画を達成するために必要な取り組みにシームレスにDXが組み込まれ、それがビジネスとして製品やソリューションとして最終的に提供されることにつながっていくことを強調する。

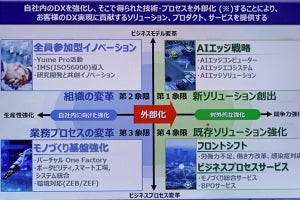

この実現のためにDX戦略としては、2022年に発表した際に掲げた「新ソリューション創出」「組織の変革」「業務プロセスの変革」「既存ソリューションの強化」という4象限そのものに変更はないが、この4象限を循環させていくということによる価値創造と、外部のパートナーとのアライアンスといった「外部化」を分けた表現が取り入れられた。

2022年に発表されたDX戦略では、1枚のスライドの中に内部のDXと外部のDXを表現していたが、中期経営計画を策定する中で、四象限を循環させていく必要があるという判断もあり、内部のDXと外部のDXを別のスライドに分けることにしたという (資料提供:OKI)

「将来の事業といっても、既存事業の中で新たに伸ばしていく部分もある。そのためには内部の組織の変革や業務プロセスの変革が必要となり、かつそれを回し続けていくことが重要になる」と事業そのものの在り方を変えていくのが新たなOKIの戦略であるとする。具体的には、例えば新ソリューション創出としてはエッジ分野がターゲットになるが、ATMやプリンタもエッジとみなし、それをプラットフォーム化していき、データ連携を強化していくことを掲げている。データは現場で生み出されるものであり、それを分析して活用していく。こうした取り組みを1社で実現するのは難しいので、共創パートナーなどと一緒に協力していく必要があり、そうした関係構築をさまざまな分野で進めていくとする。

また、既存ソリューション事業としてはフロントシフトを掲げる。例えば、日本は2024年に新紙幣が発行される予定で、それによりATMの特需が期待されている。しかし、特需はあくまで一過性のもので、その後を考える必要がビジネスの継続しては生じることになる。ただし、決済というプロセスそのものは残るため、そこをどうやって取り込んでいくかがポイントとなっていくとする。さらに、海外の体制の再構築が進んだことから、海外事業のリスタートも進めていくとする。「各国に自動機の完成品を持って行くこともあるが、国や地域によってサービスの仕方が異なってくるので、自動機の現金処理部分や紙幣認識部分などといったコア技術をモジュール化して分けることで、必要に応じて提供するなどといった取り組みも考えられる」(同)と、顧客のニーズに応じる柔軟な体制構築がその成長を支える鍵になるという。

そうしたATMやプリンタを自社で製造してきたOKIは現在でも国内外に多くの生産拠点を有しているが、これまで工場同士が交流する機会が少なかったという。中期経営計画2025とDX戦略2025では、生産調達統括本部のもとに全社の生産工場と調達機能を統合。工場全体を「バーチャル One ファクトリー」とすることを目指し、「ポータビリティ(生産移行性)」、「スマート工場」、「システム統合(生産管理、EMS)」を三本柱とし、生産性の向上にmジュ桁情報共有やリソースの共有を図る体制を構築したとする。

こうした取り組みはコロナ禍での海外工場でのライン立ち上げに国内工場からエンジニアがサポートに行けない、といった課題をオンライン接続して遠隔で現地に作業指示を出すといったノウハウがたまっていったことによって実現への手ごたえを得た部分もあるという。現在、同社では高崎工場に「コックピット」と呼ばれる指令所的な役割を担うエリアを開設。グローバルなシステム連携により、現地に行かなくても海外工場の生産状況や品質状況を把握する仕組みを構築したという。

また、スマート工場化も積極的に推進。これまでも同社の工場では協働ロボットの活用など、意欲的な生産性向上に向けた取り組みが多々行われてきたが、コロナ禍を経た現在は、高度技能者がロボットを先導して協働したり、IoTを活用して生産/品質実績をサーバに収集・蓄積し、MESと連動させることで工場の見える化の実現やAIの活用による検査工程の効率化・自動化の実現による変種変量に対応できる柔軟な生産体制の構築を果たしたとしている。

さらに、グローバルなシステム連携が進んだことから、EMS事業についても、これまで国内の工場を利用する形でサービスを提供してきたが、今後はタイやベトナムの工場を活用することも検討していきたいとしている。

OKIでは「組織をイノベーティブにしたい」という想いから全員参加型イノベーションを掲げている。ただし、言うは易し行うは難しで、その実現には経営層による文化浸透から始まり、社員の実践を支援する仕組みづくりや各種の研修やフォローアップ、そして会社のマネジメントそのものの変更まで、とにかく膨大な労力と時間をかけて会社として変わっていくための取り組みが進められてきたという。中でもこれまでのウォーターフォール型の品質マネジメントシステム(ISO9001)だけでは、アジャイルは難しいという判断から、もともとアジャイル前提で作られたイノベーション・マネジメントシステム(IMS)の導入を2017年より進めてきており、標準IMSプロセスであるISO56002とISO9001の組み合わせをようやく2023年度より本格的に適用できるようになったともしている。

なお坪井氏は、OKI DX戦略2025について、「これをしっかり遂行することで2025年度の目標を完遂することと、その次の事業を生み出すことが重要」とし、新規事業ではなく将来事業として、顧客のDXを支援していけるようになることが必要であることを強調。顧客のビジネスの成長をOKIが支援することが、自社のビジネスとなるとの認識を示し、「顧客がDXにフォーカスしたいというところを踏まえて、OKIがしっかりとそこを支えていく」とし、企業として顧客の課題を解決していける体制へと変わっていく、コーポレート・トランスフォーメーションの効果をDX戦略を通じて実現していきたいとしていた。