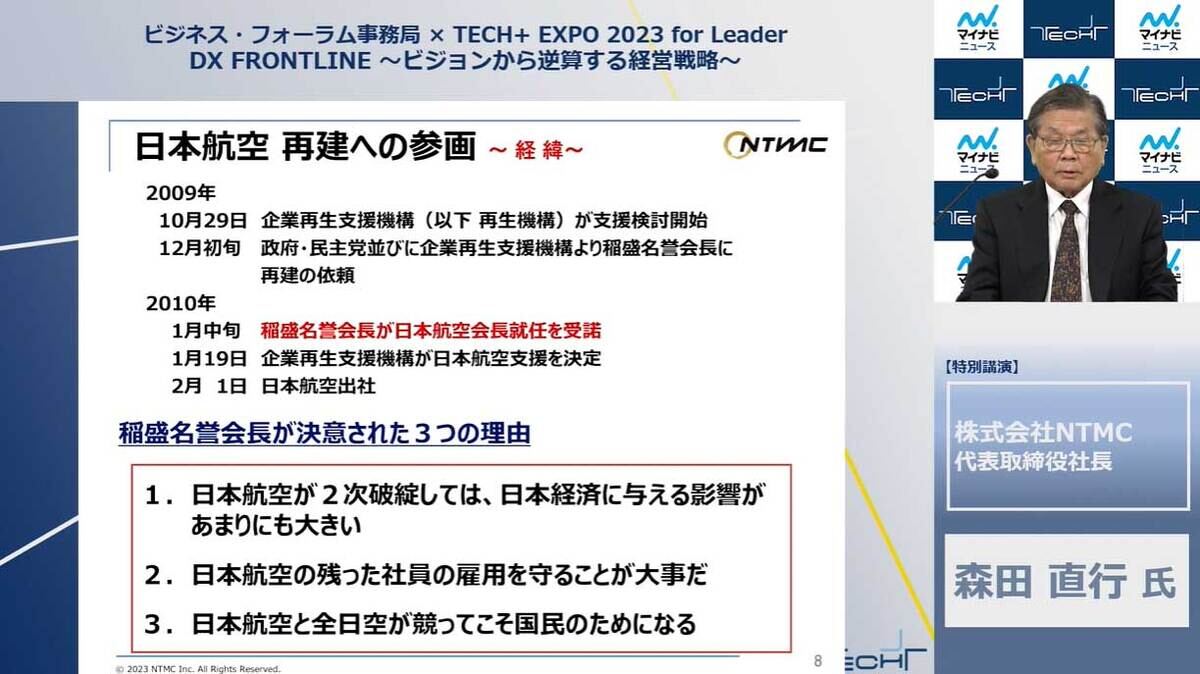

2010年、日本航空が経営破綻した際に、京セラ 創業者の稲盛和夫氏と共にその再建に参画したのがNTMC 代表取締役社長の森田直行氏だ。京セラの管理部門でアメーバ経営の確立と運用に携わった経歴を持つ同氏が、8月2日~18日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2023 for Leader DX FRONTLINE ビジョンから逆算する経営戦略」に登壇。日本航空の再建にあたって導入した部門別採算制度や、アメーバ経営を改善した管理会計である全員経営について説明した。

「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2023 for Leader DX FRONTLINE ビジョンから逆算する経営戦略」その他の講演レポートはこちら

真の狙いは意識改革と部門別採算制度の構築

講演冒頭で森田氏は、日本航空の再建計画の主な目的は、事業規模を縮小し、利益の出せる事業構造に変革することだったと述べた。そのため、ジャンボジェット機の全機退役をはじめとする大幅なダウンサイジング、赤字路線からの撤退、貨物専用機事業からの撤退、全社員の賃金カット、年金制度の改正、関連会社の売却など、あらゆる経費の削減を行う更生計画を定めて取り組んだ。再建は3カ年で行うことに決め、1年目の利益率が4.8パーセント、3年目は9.2パーセントにすることを目標として、稲盛氏はこれを全員で実行しようと全社員に語りかけたという。

しかし実際には「これより高い目標を持っていた」と森田氏は明かす。この再建計画の真の狙いは、企業理念と仕事や人生に対する考え方、つまりフィロソフィによる社員の意識改革をすること、そして部門別採算制度を構築することにあったのだ。まず意識改革については、稲盛氏が先頭に立って取り組んだ。自ら羽田や成田に出向き、航空業は究極のサービス業だとし、サービスの重要性を何度も訴えた。その結果、最高のサービスを提供し、企業価値を高めて社会の進歩発展に貢献するという新しい企業理念が生まれたそうだ。

各組織が採算部門となるような仕組みづくり

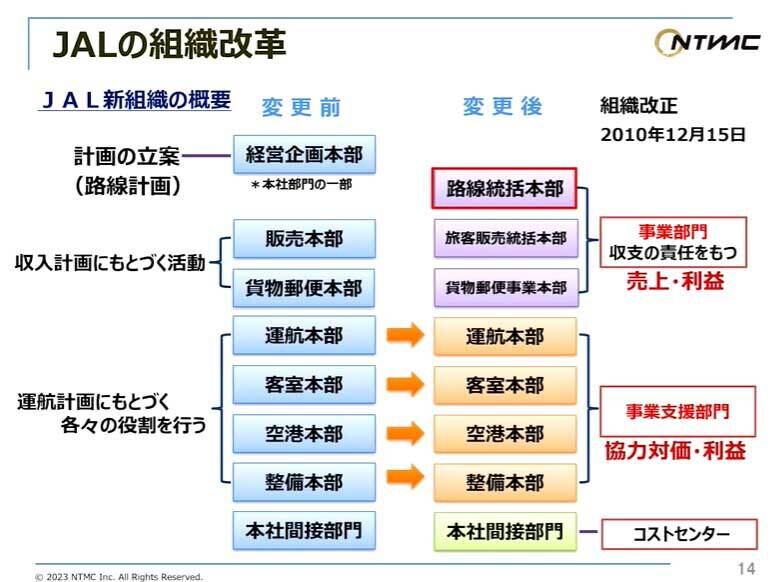

部門別採算を導入するにあたり、組織を改革して経営の数字をスピーディに把握できる仕組みの構築を目指した。このとき、利益責任を持つ組織をどうするか、そして1便ごとの収支をどうやって把握するかという2点が大きな課題だったと森田氏は振り返る。

まず組織については、全体の役割と責任を大きく変更した。新設した路線統括本部を中心として、旅客販売本部と貨物郵便事業本部、合わせて3部門を利益に責任を持つ組織とした。旅客の収入は全て路線統括本部の収入とし、旅客販売本部は路線統括本部から販売手数料を受け取る。その他の運行、客室、空港、整備といった各本部は事業支援部門と位置付けることにして、路線統括本部から協力対価を受け取って収支を管理する。各支援部門にも下部組織としてさらに細分化された支援部門があり、それらにも協力対価というかたちで収入の再配分が行われるため、それぞれが収入を得られる採算部門となるような仕組みとなった。

収支を1便ごとに算出

部門別採算制度の導入において最重要課題だったのが、1便ごとの収支をスピーディに把握することだ。それまでは路線合計収支しか出しておらず、パイロットやCAの費用、空港サービス費、整備費用などの経費を1便ごとに算出するのは難しかったのだ。そこで、1便あたりの協力単価を決めることにした。路線ごとに、便や機種別の単価リストを作成することで、全ての便の収支が翌日に分かるようになったそうだ。

こうした改革の中で大きな効果を上げたのは、前述の販売手数料や協力対価、つまり社内取引の導入だ。社内取引を行うことにより毎月収支が明確になり、どの支援本部でも収支の向上を意識した工夫が行われるようになった。路線統括本部の下部グループでは、1便ごとの収支を見ることが可能になり、どうすれば満席にでき、収支を向上できるかを常に考えるようになった。また、予約状況に応じた最適な機材に変更して搭乗率を高めたり、臨機応変にチャーター便を飛ばしたりするなど柔軟な運用も行うようになったという。

「それぞれの現場で1人1人が日々採算を意識し、創意工夫を続けていくことが、大きな経営改革につながったと言えるでしょう」(森田氏)