東京工科大学(工科大)は、アンチエイジング分子であるケトン体を大腸内で放出する分子群であるケトン供与体の1つであるポリエステル化合物「ポリヒドロキシ酪酸(PHB)」が、肥満ではない人に多く、肥満の人に少ない善玉菌の1つである腸内細菌「アッカーマンシア・ ムシニフィラ属」を増加させることをマウスを用いた実験で見出したことを発表した。

同成果は、同大応用生物学部の佐藤拓己教授、麻布大学獣医学部の永根大幹講師、同 山下匡教授、アニコム先進医療研究所らの研究グループによるもの。詳細は米国の実験生物学専門誌「FASEB Journal」オンライン版に掲載された。

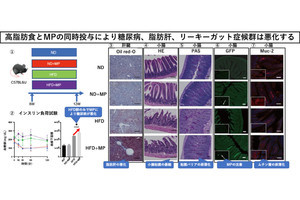

佐藤教授は、これまでの研究からPHBは酪酸菌を活性化し酪酸濃度を高めて腸内の炎症を抑制することを動物実験で検証してきたほか、PHBはケトン体を徐々に放出するため、ケトン体を持続的に増加させることができることなどを報告してきた。また、別の研究グループからは、ケトン体は細胞膜上の特異的なタンパク質と結合して血中の中性脂肪などを低下させることが報告されており、今回、研究グループでは、そうしたこれまでの研究結果を踏まえ、PHBが肥満を抑制する可能性について、肥満のマウスモデルを用いて検証を行ったという。

その結果、PHB2%混餌を供与した肥満マウスモデルの腸内細菌の菌叢解析を行ったところ、酪酸菌の1種で、ヒトの健康長寿との関連が議論されることが多い「ロゼブリア属」とともに、アッカーマンシア属が有意に増加していることが確認されたとする。また、コントロールマウスでは、PHBは血糖値も中性脂肪も減少させなかったのに対し、肥満マウスではPHBは血糖値を抑制しなかったものの、中性脂肪を有意に減少させることを確認したともしている。

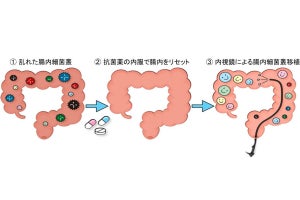

なお、研究グループでは、アッカーマンシア属の腸内細菌は、健康な腸内では数%の菌数を占めるのに対し、肥満とされる人ではほとんどが消失することがわかっており、アッカーマンシア属をプロバイオティクスとして利用することで、肥満抑制の効果が期待されるとしているほか、今回の成果でPHBがアッカーマンシア属を大腸内で増殖させるプレバイオティクスとして期待されるようになる可能性が出てきたとし、今後の研究につながることが期待されるともしている。