京都大学(京大)は8月10日、米国の理論物理学者であるデイヴィッド・パインズ博士によって70年近く前に予言された、固体中の電子の奇妙な状態として、結合によって質量がなく電気的に中性となり、光との相互作用もない複合粒子「DEM-on(デーモン)」を観測することに成功したと発表した。

-

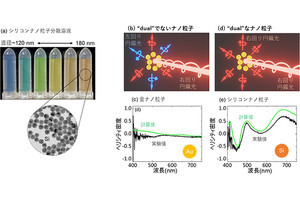

パインズの悪魔モードの概念図。(a)Sr2RuO4のバンド構造。性質の異なる3つのバンドα・β・γから構成される。(b)γバンドとβバンドの電子数が合計数を保ちつつ振動している。上の図では線の太さで電子の数を表現している。(出所:京大プレスリリースPDF)

同成果は、米国の研究者を中心に、京大大学院 理学研究科のチャンチャル・ソー博士研究員(現・インド工科大学カンプール校 助教授)、同・前野悦輝教授(現・京大高等研究院 豊田理研-京大連携拠点(TRiKUC) 連携拠点教授)が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

物性物理学における最も重要な発見の1つに、固体では電子が個性を失うというものがある。電気的相互作用によって電子は結合し、集合単位を形成するため、十分なエネルギーさえあれば電子波・電気的相互作用によって決まる電荷と質量を持つ複合粒子「プラズモン」を形成することが可能だ。しかし、通常は質量が非常に大きいため、室温で自然な熱励起としてプラズモンを形成することは不可能だとされる。

それに対し、例外があることを1956年に予言したのがパインズ博士だった。その予言は、多くの金属にいえるように、固体中の電子が複数のエネルギーバンドを持つ場合、それぞれのプラズモンが位相のずれたパターンで結合し、質量がなく中性である新しいプラズモンを形成できるという内容だ。そして、その特殊なプラズモンこそがデーモン(DEM-on)である。と呼ばれている(“特異な電子の運動を担う粒子”の頭文字をつないだものであると同時に、“悪魔”の意味も持つ)。

デーモンは質量がないため、どのようなエネルギーでも形成することができ、あらゆる温度での熱励起で存在する可能性があるという。このことから、デーモンは複数の電子バンドを持つマルチバンド金属の挙動に重要な影響を与えるのではないかと推測されている。

しかしデーモンは電気的に中性なため、標準的な物質の実験では痕跡を残さない可能性があった。そこで今回の研究では、前野教授らによって約30年前に超伝導が発見された物質であり、まだ謎の多いストロンチウム・ルテニウム酸化物(Sr2RuO4)の結晶を用いて、運動量分解電子エネルギー損失分光(M-EELS)による観測を行ったという。

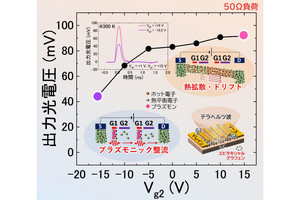

その結果、新たな励起モードが観測され、これはよく知られたプラズモンと異なり長波長でギャップレスであることから、電子密度の振動ではなくバンド間の電子占拠数の振動であるデーモンとして解釈できるとした。研究チームはこの観測を、「パインズの悪魔」と呼ばれるこのモードの初めての観測報告になるとしている。

-

新たに観測されたエネルギーギャップがゼロの電子励起モード。67meVの信号は、格子振動の光学フォノンの励起である。通常のプラズモン励起は1.2eV(1200meV)に観測される。(出所:京大プレスリリースPDF)

今回の実験で観測に用いられたM-EELSは、特別な実験手法といえるという。光学特性ではなく、金属に電子を打ち込んで、反射してくる電子の運動量とエネルギーを測定することで、金属中に形成されるプラズモンを含む電子の振る舞いを直接観察したからだ。そしてそれらのデータを解析したところ、質量がない電子モードという珍しい励起が含まれていたのである。そのため研究チームは、今回の発見は偶然によるところが大きいとする。

なお、理論的に予想されるデーモンは、βバンドとγバンドの電子占拠数の位相のずれた動きからなる電気的に中性の励起モードで、長波長極限でエネルギーギャップがゼロの音響モードであり、光では励起できないという。

またデーモンは、混合原子価半金属の相転移を含むさまざまな現象、金属ナノ粒子の光学特性、金属水素化物における高温超伝導などで重要ではないかと考えられており、ほかのマルチバンド金属でも広く存在することが期待されるとのことだ。

研究チームは今後、まずSr2RuO4でのデーモンの性質を詳しく調べるという。そして、入射・反射電子の運動量の方向をさまざまに変化させた実験を経て、バンド構造の方向依存性によってデーモンの性質がどのように変化するのかを詳細に調べ、理解する必要があるとしている。