指導員が助手席に座らず、遠隔からAI(人工知能)を活用しながら指導をしていく!? そんな「AI教習車」なるものが自動車学校に存在するのをご存知だろうか。常日ごろから運転していて、今は自動車学校と縁のない大人であれば、知らないのは当然かもしれない。

運転免許を持っているものの十数年のブランクがあり、2023年4月から「ペーパードライバー講習」に通った筆者は、南福岡自動車学校(福岡・大野城市)でAI教習車と出会った。

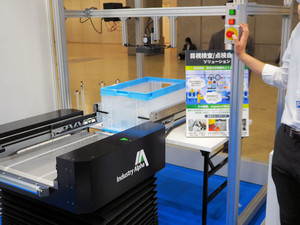

AI教習車とは、AIと自動運転技術を活用した運転教習システムで、AI教習所が開発・販売などを行う。前出の南福岡自動車学校を運営するミナミホールディングス、自動運転ソフトウェア開発で知られるティアフォーによって設立された合弁会社だ。

「現在は実証実験を進めている最中です。模擬教習環境を構築し、安全な教習ができたか、生徒への教育効果が向上したかなど、複数の項目でデータを収集しています。あらゆる教習で使えるようになるよう、実証実験を順調に進めてほしいとのお声を多くいただいています」

こう語るのはAI教習所 代表取締役 江上喜朗さん。江上さんにAI教習の仕組みや開発背景、目指すことなど、お話を伺った。

深刻化する「指導員不足問題」解決に向けて

南福岡自動車学校の三代目として2011年から代表を務める江上さん。幼少期から自動車学校が身近にあり、業界の変化を直に見てきた。

ここ20年ほどで自動車学校は4割減っている中、江上さんは自社で教習用アニメ「DON!DON!ドライブ」を制作したり、海外で学校を展開したりとさまざまな挑戦をして、これまでにない自動車学校像を作ってきた。

社内改革を含めた多様なチャレンジや紆余曲折は、著書『スーツを脱げ、タイツを着ろ!---非常識な社長が成功させた経営改革』に詳しい。

AI教習システムを着想したのも、2011年から行ってきた新しい取り組みの一環だ。指導員が同乗して技術指導をする従来のシステムを、「AI+自動運転」の技術を用いて変えられないかと考えたのが始まりだった。

背景には深刻な指導員不足がある。江上さんが自動車学校約100校にアンケートをとると、指導員不足で困っている学校は、教習生不足で困っている学校の4倍もあった。特に地方では指導員が足りず、教習生の受け入れ数を減らさざるを得ない学校も少なくない。

「自動車学校の指導員は、全国で年間800~1,000人ほど退職していくのに対し、新たに入職してくるのは300~400人ほど。年平均500~600人くらい減り続けているんです。今でも指導員不足で大変な学校が多い中、将来的にはかなり悲観的な状況になるのが目に見えています。DX(デジタルトランスフォーメーション)で生産性を上げて、1人の指導員がより多くの卒業生を出せるようにしないと、経営効率面でも学校は立ち行かなくなります。また、自動車学校の使命として、教育の質を向上させ、安全運転を遵守するドライバーを輩出していきたい思いもあります」(江上さん、以下同)

ティアフォー創業者で東大特任准教授などを務める加藤真平さんが南福岡自動車学校で自動運転実験をしていたことが縁で、2016年ごろから共同プロジェクトを開始。製品化できると確信した後、2021年5月に法人化した。

高い監視・制御技術で安全な教習を実現

改めて、AI教習システムとはどのような仕組みなのか、利用経験者として簡単に説明したい。

AI教習車に乗って、まずは走行コースを選択する。複数あるコース(走行コースはすべて自動車学校の敷地内)の中から、レベルや強化したい内容によって好きなものを選ぶことができる。

教習をスタートすると、AIが走行コースを音声でナビゲーションしてくれるため、それに従って車を走らせていく。備え付けのタブレット画面を参照することも可能だ。

指導員が助手席にいたら必ず補助ブレーキを踏む、速度超過や障害物接近のようなシーンでは自動補助ブレーキが作動し、単独で走行していても教習の安全性は担保されている。

コース終了後は車内外・俯瞰での運転時映像やコメントで運転の様子を振り返ることができる。60以上の評価項目があり、持ち点100点からの減点方式で70点以上が合格となる。

運転技能評価は、コース内における車両情報とドライバーの行動をリアルタイムで把握し、ドライバーが危険な運転行動をしていないかを検知し、教師データ(理想的な走行経路)と実際の走行経路の差分などに基づいて行われる。

評価モデルはベテランの指導員が監修したもので、指導員の同乗がなくとも、指導員と同程度の精度でドライバーを評価できる仕組みでかなり厳しい。

右左折の合図が少しでも遅かったり、目視したつもりが十分にできていなかったりすると容赦なく減点され、初回はマイナス150点(!)となった。

続いて、AI+自動運転の技術とはどのようなものか。こちらもシンプルに説明したい。

自動運転は車の挙動を監視してデータ化する「車両監視」、データを元にアクセルやブレーキを踏むなどの操作をする「車両制御」の2つの技術から成り立っている。

AI教習車には円筒状の「LiDAR(ライダー)」(照射したレーザー光が物体に当たって跳ね返るまでの時間を計測し、物体の位置情報や状態、周辺環境、状況を高精度で検出できる「自動運転の“目”」とも言われるシステム)がルーフ部分に搭載され、ライダーが車の位置情報や周囲の状況をAIに送る。

江上さんが特に着目したのが車両監視技術で、「人の運転の評価に使えるのではないか」とAI教習車の想起につながっている。

なお、LiDARの測距精度はとても高く、位置推定の誤差は最大でも10cm程度で、障害物との衝突も防ぐ。筆者もコース走行後にフィードバックを受けた際、数cm単位での指摘が入ったことを覚えている。

普及を目指し、規制緩和に向けた取り組みも

最新技術を掛け合わせて作られたこのAI教習システムだが、現行法においては都道府県公安委員会が指定する「指定自動車教習所」の技能教習では、道路交通法施行規則33条の規定により運用が認められていない。指定自動車教習所ではペーパードライバー講習や企業向け講習など、免許既得者向けの教育に使われている。

では、代わりにどこで認められているのかというと、公安委員会に届出をした「届出自動車教習所」での運用だ。届出自動車教習所では免許取得教習を含めたすべての教習、講習で利用されている。

一方で、新たなニーズも生まれている。2022年5月より、違反歴がある75歳以上の高齢ドライバーの運転免許更新時、技能検査(実車試験)が義務付けられた。同検査の補助的ツールとしてAI教習システムを使いたいとの要望があり、各地の都道府県警察が視察に訪れている。

ただ、江上さんが目指すのは、指定自動車学校での免許取得教習にAI教習システムを使えるようにすることである。実現には規制や現行法の見直しが欠かせない。

ここで関わってくる法律が、過剰規制・過少投資・過当競争を是正し産業を活性化させる「産業競争力強化法」だ。同法の中で、事業者の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとして、以下のような制度が用意されている。

プロジェクト型「規制のサンドボックス」=参加者や期間を限定し、既存の規制の適用を受けることなく、新技術の実証を行える環境を整えることで迅速な実証を行えるようにし、実証で得たデータを収集・利用し、規制改革を推進する制度

新事業特例制度=新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を受け、安全性などの確保を条件に「事業者単位」で規制の特例措置の適用を認める制度

それらを活用することも1つの方法にはなるが進め方を慎重に検討しつつも、関係各所に働きかけて国を動かすために、実証実験を通じてエビデンスを集めている最中だ。

同制度の活用例として分かりやすいのは「電動キックボード」だろう。2023年7月1日に施行された改正道路交通法において、電動キックボードは「特定小型原付」(特小原付)と位置付けられ、無免許で16歳から乗れることなどが定められた。

経済産業省は2019年に電動キックボードのシェアリング実証実験を認定し、複数社が実験を行い、実証で得たデータを国に提出。電動キックボードをはじめとする交通ルール作りの検討に活用され、法改正へとつながっている。

そんな前例があるからこそ、AI教習システムが指定自動車学校で未来のドライバーたちの免許取得教習に使われる日はそう遠くない未来かもしれない。

デジタルの力で社会に良い影響を

最後に、自動運転社会の到来も言われる中、AI教習システムを通して見据えている未来について聞いた。

「日本政府が描いているロードマップは、普通車の自動運転というよりも、過疎地域を中心としたエリアで低速の自動運転バスを走らせるというものです。行政に助成金を支給し、2025年までに100カ所、自動運転バスが巡回するエリアを作る方針です」(江上さん)

国土交通省は自動運転関連事業「地域公共交通確保維持改善事業」を創設し、補助金の公募を行っている。地域の足となるバスサービスなどの自動運転レベル4(一定エリア内での完全自動運転)を目指す実証実験などを民間事業者に委託する地方公共団体が対象となる。

「それにより免許取得率は多少減るかもしれませんが、この先10年で免許取得希望者が半分になるようなインパクトはないと考えています。一方で、今後も人口減は続いていきます。AI教習システムのようにデジタルを活用した効率的な運営に変革し、全国各地の自動車学校が生き残っていける状態を実現したいです」(江上さん)

あらゆる規制がネックになっているとは言えないが、今の時代とマッチしない規制は確かに存在する。それを現代に合うものへと変えて、DXを通じてより良い影響をもたらしていく。

AI教習システムの普及も、山積した社会課題に立ち向かう一助となることは間違いない。このような新技術の発展は、閉塞感漂う日本社会を明るく照らす光となるだろう。