Cloud Operator Days Tokyo 2023実行委員会は7月20日、クラウド運用者向けの技術イベント「Cloud Operator Days Tokyo 2023」(CODT 2023)を8月21日~9月14日にかけて開催すると発表した。同日にはメディア向け説明会が開かれ、同イベントの見どころが紹介された。

同イベントは、ヤフー、NTT東日本、LINEなど、国内企業においてクラウドプラットフォームの運用に携わる有志コミュニティが主体となって開催するクラウド運用技術に特化したイベントだ。2020年にイベントの第1回が開催され、今回で第4回を迎える。

運用苦労話の見どころはヤフーとGMOペパボの事例

CODT 2023では、8月21日から約2週間にかけてオンラインセッションがオンデマンド配信される予定だ(2023年10月以降もアーカイブ配信の予定)。イベント最終日の9月14日には、オフラインのクロージングイベントが開催される。

オンラインセッションでは、クラウドの実運用に携わる技術者から公募した運用事例を紹介するセッションやスポンサーセッション、主催者企画セッションなどが配信される。

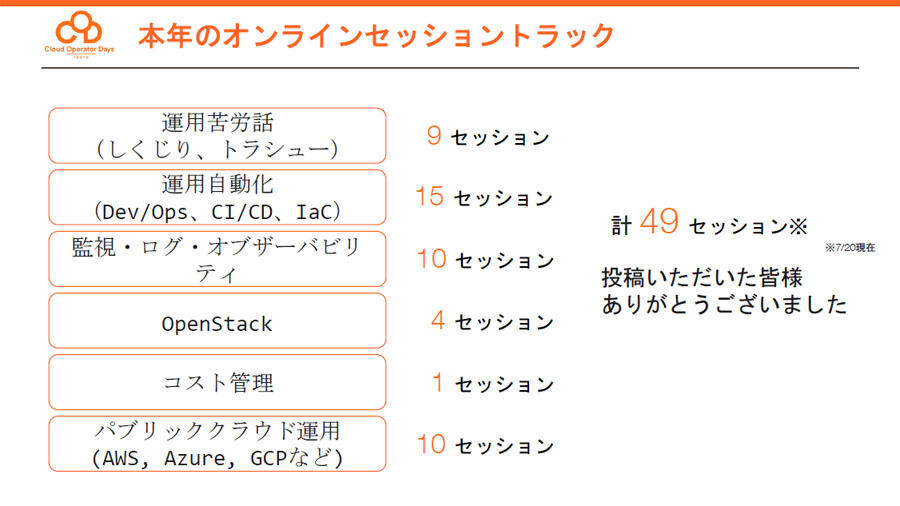

このうち公募セッションでは、「運用苦労話(しくじり、トラブルシューティング)」「運用自動化」「監視・ログ・オブザーバビリティ」「OpenStack」「コスト管理」「パブリッククラウド運用」の6トラック、49セッションが配信される予定だ。

CODT 2023実行委員長の長谷川章博氏(AXLBIT)は、「今回のCODTは、SI企業やサービスインフラを提供している企業だけでなく、クラウドのユーザー企業も多く登壇する。特に9月14日のクロージングイベントでは、キーノートにぐるなびが登壇し、AIOpsでいかに運用を改善できるかといった話題を取り上げる予定なので注目してほしい」と語った。

運用苦労話のトラックの見どころとしては、ヤフーとGMOペパボのセッションが挙げられた。ヤフーのセッションでは、大規模プラットフォームの無停止アーキテクチャ刷新の経験から得た障害を未然に防ぐ方法や、将来的に運用がしやすい環境を構築するうえでのナレッジが紹介されるという。

GMOペパボのセッションでは、マルチクラウド運用を行う中でのGKE(Google Kubernetes Engine)とプライベートクラウドの使い分けの事例について、GKEの特性や設計の勘所を含めて紹介されるという。

加えて、長谷川氏は「クラウド運用を続けていくうえで人に関する悩みは尽きない。新しい技術が多くあり、それらのキャッチアップや教育は難しいものだ。CODT 2023のセッションにおいても教育に関する内容が含まれたセッションがあるので、ぜひ視聴してほしい」と述べた。

議論に自由参加できる「Unplugged」を9月14日に実施

9月14日のクロージングイベントでは、公募セッションを審査・選考し、「輝け!クラウドオペレーターアワード」として表彰するほか、オープンソースのクラウドやコンテナの普及促進を行うOpenInfra Foundationのメンバーによる講演が行われる。

このほか、同日には「Unplugged」と呼ばれる参加者が自由に議論に参加可能なセッションも設けられる予定だ。同セッションでは、モデレーターと議論の話題を提供するセッションリードがいるものの、一般参加者が飛び入りで議論に参加することができる。

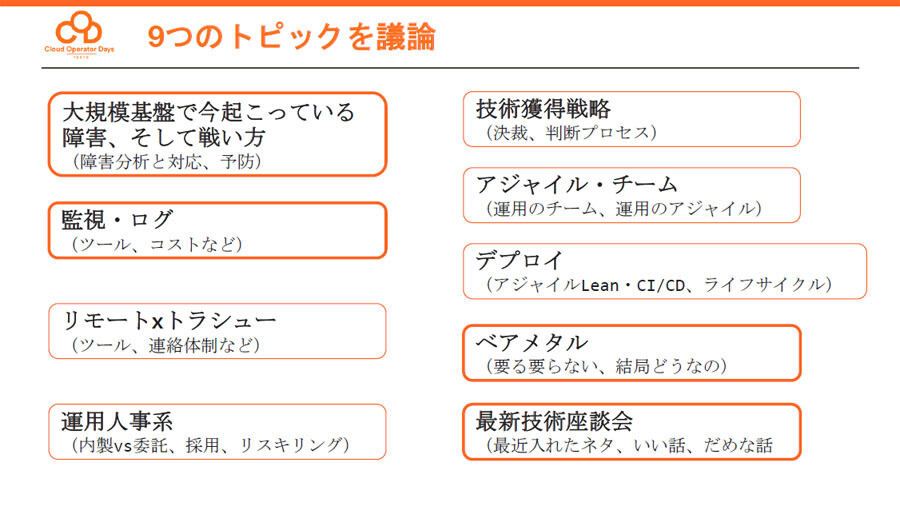

説明会では、2023年2月にCODT実行委員会によって先行して実施されたUnpluggedイベントの振り返りも行われた。

同イベントでは、9つのトピックで議論が行われたが、その中でも「大規模基盤で起こっている障害」「監視・ログ」「ベアメタル」「最新技術座談会」のテーマへの参加者が多かったという。

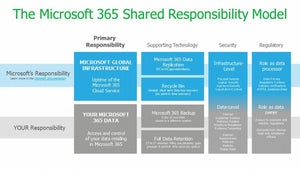

大規模基盤で起こっている障害のセッションでは、Microsoft Azureで発生している障害とその対処法が日本マイクロソフトの社員によって解説された。

CODT実行委員で日本OpenStackユーザー会 会長も務める水野伸太郎氏(NTT)は、「同セッションは、2023年1月25日に発生したAzureの大規模障害からそれほど時間が経たない中での話題だったため注目を集めた。『自社の所有物でない外部の認証基盤を使用している時に、どのように監視し、トラブルに対処するか』といった、分散したシステム環境ゆえの課題にまつわる質問が会場から挙がった」と解説した。

他方で、水野氏がセッションリードを務めた最新技術座談会では、WASM(WebAssembly)やLight Weight VM、eBPF(extended Berkeley Packet Filter)が話題に挙がったほか、ITシステムの監視にも話が及んだという。

水野氏は、「監視系の話題では、さまざまなツールが使われているもののSaaS(Software as a Service)で障害が発生するとログを取れないため、その点が今後の監視ツールの課題として挙がった」と明かした。