宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国土交通省 国土地理院は6月30日、衛星測位システム(GNSS)の衛星の精密な軌道情報を算出する体制を構築した取り組みが、衛星測位に関する国際機関の国際GNSS事業(IGS)に認められ、国内では初めて同事業に軌道情報を定常的に提供することになったと共同で発表した。

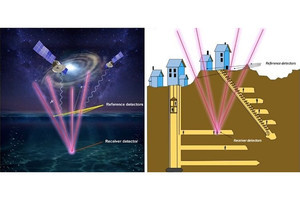

GNSSは、衛星の軌道情報(暦)を基にして地上の位置決定(測位)を行うシステムのことで、よく知られている米国のGPSのほかに、日本の準天頂衛星システム「みちびき」、欧州の「ガリレオ」、ロシアの「グロナス」、中国の「北斗」など、世界の複数の国家・地域が独自のシステムを運用している(みちびきはGPSを補完するものであり、単独で機能するシステムではない)。

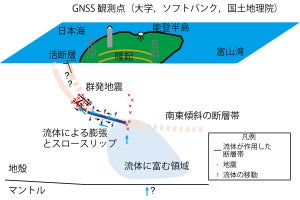

GNSSは、自動車などのナビゲーションにおける利用がよく知られているが、地殻変動が激しい日本においては、位置の基準の維持・管理にも活用されている。より精度の高い測位には、世界規模のGNSS観測局データを用いて高精度で決定される軌道情報(精密暦)が必要不可欠で、現在はIGSが提供する「IGS暦」が最も高い精度を有するとされている。IGS暦は、IGSが高い技術力を有すると認めた北米・欧州・中国の限られた国家機関・研究機関・大学などの精密暦を基に算出されていたため、日本の位置の基準は海外機関に大きく依存しているという課題を抱えていたという。

日本の国土地理院は、全国約1300か所の電子基準点におけるGNSSデータ解析を、25年以上にわたって安定的に実施してきた。またJAXAは、国産GNSS軌道計算ソフトウェア「MADOCA」を開発し、精密暦の精度改善に関する技術開発を長年行っている。

今回はその両機関が連携。国土地理院がMADOCAを用いて精密暦を算出し、JAXAがその運用結果に基づきMADOCAを改良する協力体制を構築することで、精密暦の安定的な算出が国内で可能となったとする。そして、その取り組みがIGSにも認められ、日本で初めてIGSに精密暦を定常的に提供することとなった。提供する精密暦は、IGSの準備期間を経て、正式にIGS暦の算出に活用される予定となっている。

今回の取り組みにより、精密暦を国内で独自に算出できるようになる上、提供する精密暦の品質がIGSによって定常的に評価されることで、精密暦の品質を継続的に維持・改善できるようにもなる。これにより、より自律的・安定的な位置の基準の維持・管理が見込まれるほか、測地・測位分野の研究活動の促進が期待されるという。両者は今後、みちびきを含むGNSSの精密暦の公開環境を整備し、高精度測位時代における位置情報の基盤の整備・更新を着実に進めていくとしている。