パナソニック ホールディングス(HD)は6月23日、同社のAI(人工知能)技術戦略に関する発表会を開き、AIの活用拡大に向けた取り組みや、注力するAI技術分野、今後の展望などについて説明した。同社のAI技術戦略は、あらゆる顧客に素早く届ける「Scalable AI」と、あらゆる顧客の信頼にこたえる「Responsible AI」の2軸からなる。

同発表会に登壇したテクノロジー本部 デジタル・AI技術センター 所長の九津見洋氏は、「これまでは、事業に使える技術をそろえ、それを事業で使いこなせる人を増やしてきた。今後はAIの活用加速に向け、技術を素早く顧客に届ける、あらゆる顧客の信頼にこたえることにも注力していく。AIの研究開発をやみくもにやるのではなく、事業で役に立つ技術を提供していかなければならない」と説明した。

パナソニックグループのAI人材は2023年時点で1500人を超える。また、企業向けシステムを手掛ける傘下のパナソニック コネクトは2月17日より「Microsoft Azure OpenAI Service」を活用したAIアシスタントサービス「ConnectGPT」の活用を開始しており、同技術をベースにしたパナソニックグループ版AIアシスタントサービス「PX-AI」を4月14日より活用している。

同社は社内での活用だけでなく、主力の家電事業やB2B事業、モビリティ事業、エンターテインメント事業といった幅広い事業へのAI展開にも力を入れている。「AIはあくまで事業で役に立てるための道具。幅広い事業のプロがAIを使いこなすことを目指す」(九津見氏)とのことだ。

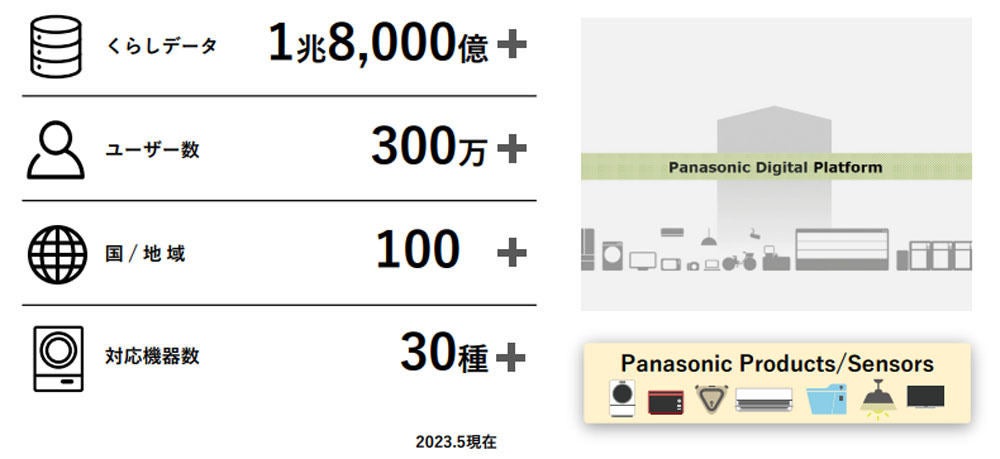

その先にあるのが顧客の「暮らし」だ。同社は2014年から暮らしに関するデータを「Panasonic Digital Platform」に蓄積。300万人以上のユーザーが利用する家電など30種類以上の対応機種から1兆8000億以上のデータ(レコード)を収集し、さまざまな商品での活用や、横断的な価値創出に向けた取り組みを行っているという。

では、今後取り組みを加速する「Scalable AI」と「Responsible AI」は、具体的にはどのような戦略なのだろうか。

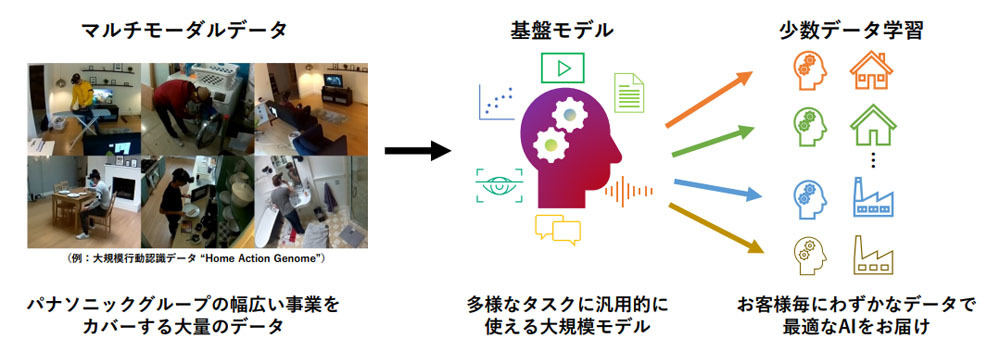

「Scalable AI」では「基盤モデル」を活用して、わずかなデータで導入できるAIを目指す。パナソニックグループだけが入手できる各領域のデータを活用した独自の基盤モデルを生かし、事業の現場に適用していく。

九津見氏は「基盤モデルが現場に直接フィットするとは限らない。現場にある少数データを使うことで、それぞれの現場にフィットさせていく」と補足。パナソニックでは、試験的にAIを1日現場に導入し、現場の可視化や導入効果を確認できる「1日導入キット」のようなサービスを提供しており、顧客のAI導入のハードルを下げている。

また「Scalable AI」では、多様なフィジカル空間へ簡単に実装できるAIも目指す。これまでは、製造現場で使用するロボットにAIを実装する場合に、ロボットの動き方や周囲の状況を随時データとして与え、プログラミングする、もしくは膨大な学習を行う必要があった。

そこで、変動する環境に柔軟に適応するための「世界モデル」をベースとしたAIを活用し、ロボットの環境適応力を高めていく。例えば、人との共存下でもロボットが効率的に目的地へたどり着けるようにする。加えて、精度が劣化しないエッジAIを活用して、多様な現場・製品への展開を加速する開発プロセスを実現していくとのこと。九津見氏は、「大規模なAIモデルを現場で展開していくためには、性能を劣化させないロスレスAI技術が要となる。コンパクトなエッジハードウェアでも動作し、素早く展開できるようなAIを目指す」と補足した。

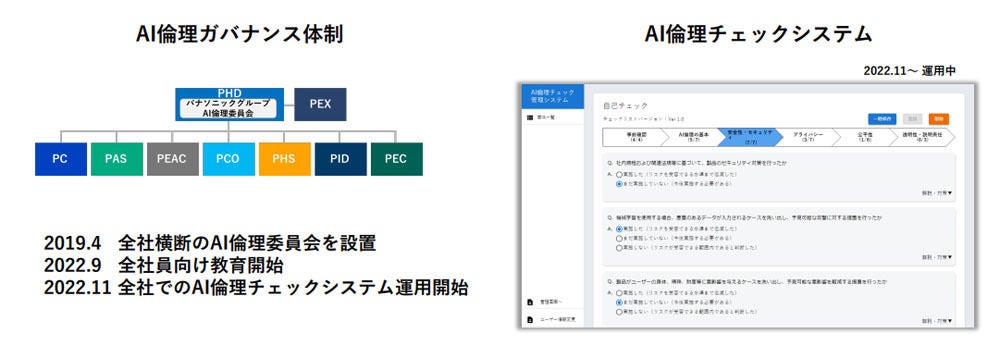

前述のとおり、「Responsible AI」は、あらゆる顧客の信頼にこたえるAIを目指す。同社が定めたグループ横断のAI倫理原則に従って開発を進める。またパナソニックグループでは、全社員向けにAI倫理に関する教育を開始したり、全社規模でAI倫理チェックシステムの運用を開始したりするなど、グループ横断でAIガバナンス体制を確立している。

AIの品質保証にも注力する。ブラックボックスであるAIの説明性の担保も進め、AIモデルの判断根拠を説明できるAI、未知情報に対して「知ったかぶらない」Out-Of-Distribution detection(OOD)、品質保証のためのMLOpsへの取り組みを加速し、保守を効率化する。

AIを活用するうえで、AI人材の育成は欠かせない。パナソニックグループは、AIをある程度理解したうえで、自分ひとりである程度活用できる「AI人材」を1500人以上抱えている。人材育成に深く関わっているテクノロジー本部 デジタル・AI 技術センター 客員総括主幹技師の谷口忠大氏は、立命館大学で情報理工学部の教授を務めながら、パナソニックにも籍を置き、パナソニック全社でのAI推進やAI研究チームの育成を担っている。

谷口氏は、自身の役割を「AIの知識を特定のテーマを基に伝える役割ではなく、社内の立場とアカデミアの立場の両方を活用してさまざまなオープンイノベーションにつなげている」と説明。続けて同氏は、パナソニック、立命館大学共同での成果の一例として、ワールドロボットサミットでの優勝経験を紹介した。

同社は今後、最新のAI技術を使えるべき状況にするために、まずは社内での応用を探る。その上で、研究レベルと現場レベルのギャップを橋渡していきたい考えだ。発表会の最後に谷口氏は、「Reaching the Top, Bridging the Gap(トップに到達し、ギャップを埋める)」と今後の展望を示した。