昨今、データ活用の機運が高まっている一方、サードパーティCookieの廃止など、世界はプライバシー規制を強化する方向に向かっている。そうした中、安全にデータを活用する手段として、データクリーンルームが注目を集めている。

本稿では、スノーフレイクが6月6日に開催したデータクリーンルームに関する説明会より、データクリーンルームの概要、同社のデータクリーンルームの導入を進めているKDDIの取り組みについて紹介する。

データクリーンルームとは?

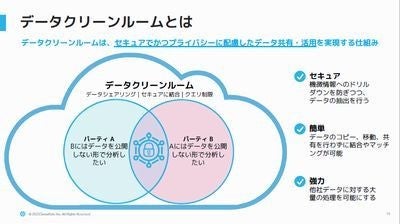

データクリーンルームとは、セキュアでかつプライバシーに配慮したデータ共有・活用を実現する仕組みを指す。スノーフレイク マーケティング本部 シニアプロダクトマーケティングマネージャー兼エヴァンジェリストのKT氏は、データクリーンルームについて、次のように説明した。

「収益を促進するために顧客理解が必須だが、他社のデータと連携する必要がある。住所や電話番号が必要になるのは、顧客にコンタクトをとる最後の段階であり 顧客理解の時点では不要。属性を理解するためにデータは必要だが、詳細はいらない。プライバシーを含むデータまで取得できてしまうことを回避するのがデータクリーンルーム」

データクリーンルームでは、2つの組織が合意したあと、クリーンルームの中でデータを結合し、結果だけが返ってくる。その際、各組織は相手にデータを公開することなく、プライバシーを保った価値で、インサイトだけを得ることができる。

電気通信事業者法改正から見たデータクリーンルームの意義

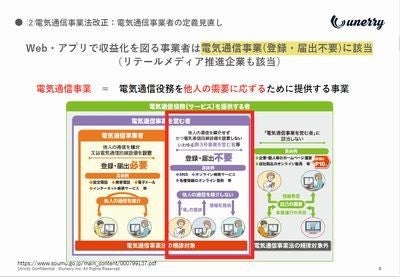

説明会では、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営しているunerryのプロダクトマネージャーを務める島田崇史氏が、電気通信事業法改正の観点から、データクリーンルームについて説明を行った。

6月16日に施行が予定されている電気通信事業法の改正により、電気通信事業者の定義が見直される。これにより、Webやアプリで収益化を図る事業者も電気通信事業に該当するようになる。島田氏は「届出をしていない事業者も電気通信事業者に含まれることになり、多くの企業が規制対象になる」と述べた。

また、対象事業者が端末から情報を取得する場合は(適用除外に該当しない限り)、通知または公表、同意の取得、オプトアウト措置のいずれかを行わなければならない。

島田氏は、「現在、後追いで法整備が進んでいるが、プライバシーをどう守り、データを活用するかを考える必要がある」と指摘した。

米国ではデータプライバシーへの関心の高まりから、データクリーンルームを活用することが一般的になりつつあり、その流れが日本にもきているという。

島田氏は、国内におけるデータクリーンルームのニーズとして、会員基盤を持つ消費財メーカーや小売企業を挙げた。これらの企業が適切なメディアを介してコンテンツを届けて購買行動とつなげることで、よりよい商品を届けること、フードロスを防ぐことなどが実現される可能性がある。

島田氏は今後、「法律を守った上で、未来の規制まで見据えて、データを連携することが重要」と提言した。

よりよい顧客体験の提供に向けデータクリーンルームを活用

続いてKDDIより、データクリーンルームの構築について、説明が行われた。同社は、データクリーンルームを活用したデータコラボレーションを目指し、そのための環境を構築している。

KDDI パーソナル事業本部 マーケティング統括本部 DXデザイン部 エキスパートの山口求氏は、「われわれは幅広いデータを持っているが、第三者提供に同意してもらったらデータのみ活用する。顧客のプライバシーに配慮した形で、スノーフレイクのデータクラウドを活用して、グループ企業、パートナー企業とのデータ共有を目指している。パートナー企業の顧客にもよりよい体験を提供したい」と語った。

KDDIでは、データクリーンルームに、企業ごとに専用区画を作り、データの結合を行う予定だ。山口氏は、「Snowflakeのデータクリーンルームは、データの行レベルでマスキングできるほか、権限管理においても強い機能を持っており、これらを使いこなしたい」と語っていた。

そして、経営戦略本部 データマネジメント部 データガバナンス室 室長 木村塁氏が、データクリーンルーム利用のポイントとして、データの同意取得について説明した。

木村氏によると、データクリーンルームが置かれる場所は、提供事業者とサービス利用者の双方に存在する可能性があるという。

前者の場合、事業者が保有するデータについて、事業者から利用者への第三者提供の同意が必要になり、逆に、後者の場合は利用者から事業者への第三者提供の同意が必要になる。さらに、広告配信システムを利用する場合は、広告配信事業者などへの第三者提供の同意を取得する必要が生じる可能性がある。

こうしたことを踏まえ、木村氏は、データクリーンルームの検討するにあたり、整理すべきポイントとして、以下の3点を挙げていた。

- データクリーンルームを提供者、利用者のどちらに置くかを確認する

- 必要な同意取得を確認する

- 別な広告事業者を利用する場合、広告配信プラットフォームや手法に応じた対応を確認する