弁護士ドットコムは5月30日、都内で電子契約市場と同社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」に関する説明会を開催した。同社 執行役員 クラウドサイン戦略統括の小林誉幸氏が説明に立った。

電子契約サービス市場のシェアが20%

まず、小林氏は富士キメラ総研の調査結果を引き合いに出し、昨今の電子契約市場は2022年に201億円、2026年には500億円に達するという。国内市場は、クラウドサインを含めて米ドキュサイン、Adobe Sign、日鉄ソリューションズが提供する「CONTRACTHUB」、GMOグローバルサイン・ホールディングスの「電子印鑑GMOサイン」の5社で市場の70%を形成している。

電子契約の変遷としては2001年に電子署名法が施行され、2013年にCONTRACTHUB、2015年にクラウドサインなど事業者署名型電子契約サービス3社がサービスを開始。電子契約サービスには「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の2種類がある。

前者は契約を締結する当事者ではない第三者が当事者の指示にもとづき、電子署名を付与するタイプの電子契約。後者は契約をしようとする本人同士が機器や認証用のICチップ入りカードなどを準備して、事業者の助けを借りずに電子署名を付与するタイプの電子契約だ。

2015年から2019年までの間に、建設業法のグレーゾーン解消制度や労働条件通知書の電子化解禁、賃貸契約におけるITを活用した重要事項説明の社会実験などがあったものの、なかなか普及が進まないという実情があった。

ただ、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大や同年6月に総務省、法務省、経済産業省が「押印についてのQ&A」などを公表し、普及に向けたバックアップもあり、風向きが変わり始める。

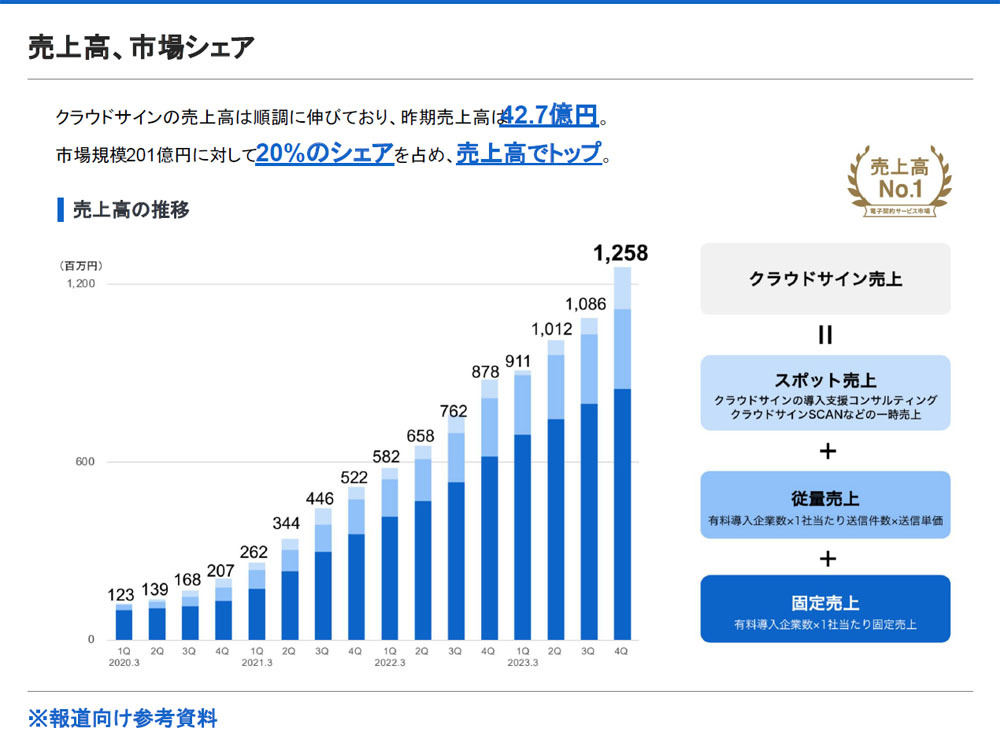

小林氏は「われわれの地道な活動とコロナ禍に後押しされ、利便性の観点から電子契約サービスの採用が拡大した。昨年の売上高は42億7000万円となり、201億円の市場規模に対して20%のシェアを占め、売上高ではトップだ」と振り返った。

大企業、地方自治体での採用も進む

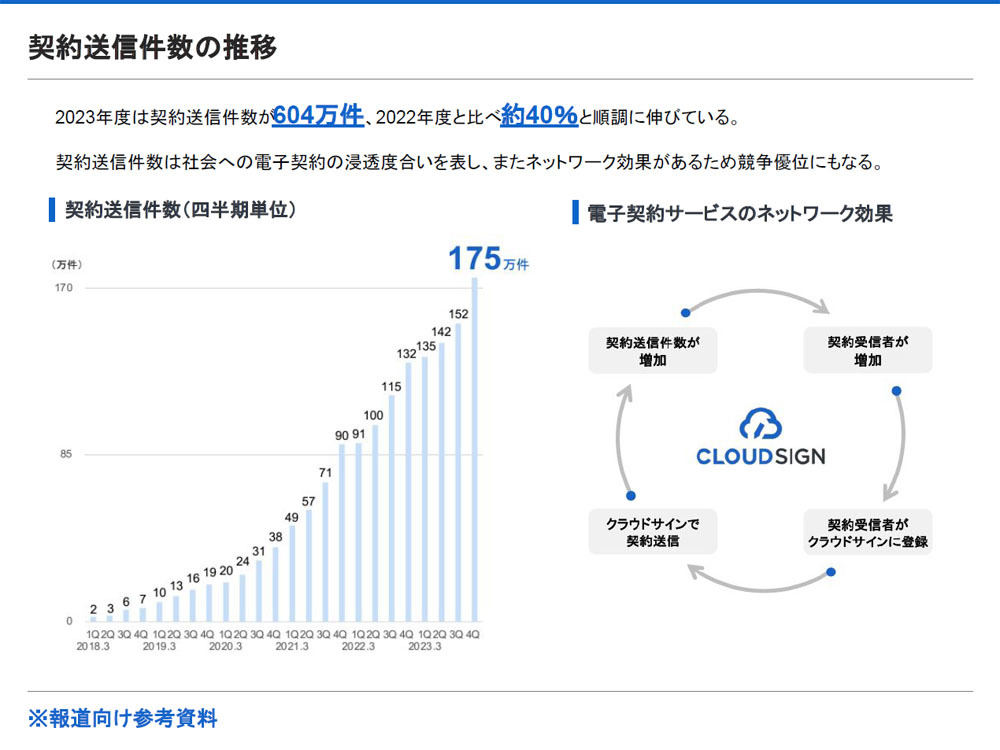

クラウドサインの採用が順調に拡大している要因として、同氏は電子契約サービスのネットワーク効果を挙げる。

これは「契約送信件数が増加」→「契約受信者が増加」→「契約受信者がクラウドサインに登録」→「クラウドサインで契約送信」という一連のサイクルが回り始めると雪だるま式に電子契約の利用が増え、一般的なITサービスに比べるとネットワーク効果が出るサービスだからだという。

小林氏は「固定売上とは別に、有料導入企業数×1社あたりの送信件数×送信単価による従量売上の影響が大きい。2023年度は契約送信件数が昨年度40%増の604万件と順調に拡大しており、契約送信件数は社会への電子契約の浸透度合いを表すとともに、ネットワーク効果があるため競争優位にもなる。しかし、日本情報経済社会推進協会とITRの『企業IT利活用動向調査 2023』では、電子契約の利用拡大を図るうえでの課題として『取引先に新たにに導入する手間がかかる』という回答が上位にあり、最大のボトルネックになっている。しかし、取引先が自社と同じ電子契約サービスを利用すれば、手間が省けて運用がスムーズになる」と説明した。

加えて、クラウドサインは提供開始の当初はベンチャー企業を中心に導入が進んでいたが、上記のように新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、金融、不動産、製造業をはじめ大企業に加え、地方自治体への導入が進み、取引先の中小企業でも利用が広がったことから、社会全体に電子契約が広がっていったという。

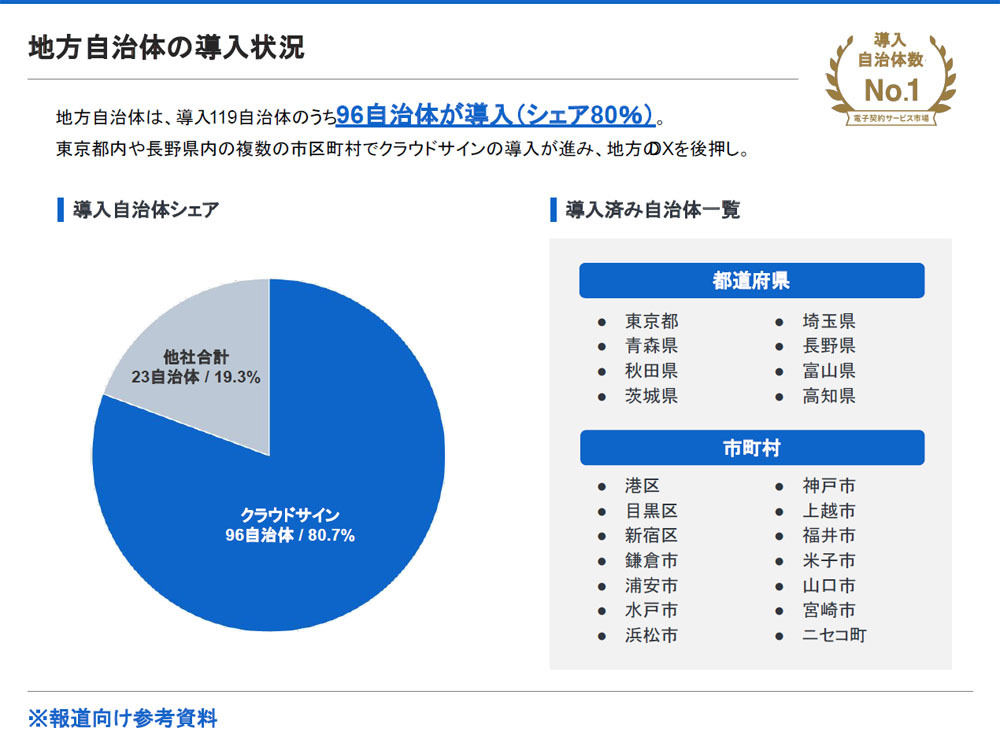

そのような状況をふまえ、同氏は「導入企業数は250万社を突破し、地方自治体は電子契約を導入している119自治体のうち、96の自治体がクラウドサインを導入した。東京都内や長野県内の複数の市区町村で採用され、地方のDXを後押しできている。2024年3月期には前年比34%増の57億2000万円を目標としている」との見通しを立てている。

6月末に新サービスのローンチを計画

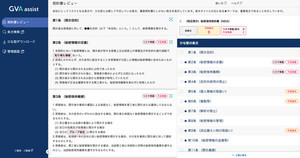

一方、今後の電子契約の動きに呼応する形で、サービス拡充を計画。電子契約はリーガルテックの中で最初に導入を検討される領域であり、同社では大きな顧客基盤を有している。将来的に同社では契約ライフサイクルマネジメント(CLM)として、契約作成から契約レビュー、契約締結、契約管理までのビジネスモデルを実現を目指している。その中でも、すでに「契約書レビュー」の市場が立ち上がりつつあるという。

契約書レビューは作成契約書が有効かつ妥当であるか、リスクはないかなどを法的観点からチェックを行うもので、LegalOn Technologiesやリセ、GVA TECHの3社などが国内ベンダーとしてサービスを提供している。

そこで、小林氏は「当社でも弁護士法第72条をふまえた適法な形サービス展開を検討しており、契約レビュー領域の進出を計画中だ。電子契約での圧倒的な顧客基盤をもとに、契約レビュー領域に進出するとともに、昨年にはAI契約書管理機能もリリースしていることから、契約管理の分野にも注力していく。中長期的な成長には複数のプロダクトが必要だ」と明かした。

加えて、裁判官DB(4月にリリース)、弁護士DB、法律相談QA、法律書籍DB、契約DBなどで構成したリーガルDBを軸にリーガルブレイン構想の一環として、6月末に新サービスのローンチを予定しているが、詳細については未公表となっている。